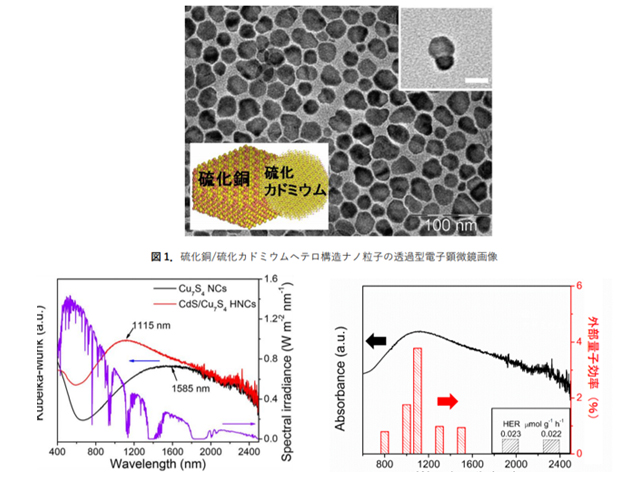

京都大学らの研究グループは,赤外域に局在表面プラズモン共鳴(LSPR:Localized Surface Plasmon Resonance)を示すCu7S4(硫化銅)ナノ粒子と硫化カドミウムナノ粒子を連結させたヘテロ構造ナノ粒子を合成し,その水素生成光触媒活性を評価した結果,白金を担持した硫化銅/硫化カドミウムヘテロ構造ナノ粒子が,波長1100nmでの外部量子効率3.8%という世界最高の効率で赤外光から水素を生成できる光触媒であることを発見した(ニュースリリース)。

京都大学らの研究グループは,赤外域に局在表面プラズモン共鳴(LSPR:Localized Surface Plasmon Resonance)を示すCu7S4(硫化銅)ナノ粒子と硫化カドミウムナノ粒子を連結させたヘテロ構造ナノ粒子を合成し,その水素生成光触媒活性を評価した結果,白金を担持した硫化銅/硫化カドミウムヘテロ構造ナノ粒子が,波長1100nmでの外部量子効率3.8%という世界最高の効率で赤外光から水素を生成できる光触媒であることを発見した(ニュースリリース)。

LSPRは,紫外から赤外域まで幅広い波長で制御することが可能という特性を持つため,LSPRを利用した光誘起電荷分離は,高効率の赤外光‐エネルギー変換の実現のための鍵を握る現象として注目を集めている。

研究では,合成したヘテロ構造ナノ粒子の赤外光照射下での水素生成における光触媒活性をガスクロマトグラフィーにより測定した。その結果,白金を担持した硫化銅/硫化カドミウムヘテロ構造ナノ粒子の水素生成の光触媒活性は,1100nmにおいて外部量子効率3.8%であり,これは現在までに報告された赤外応答光触媒の中で最も高い効率となった。

また,ヘテロ構造ナノ粒子は太陽光スペクトルの最も長い波長である2500nmに応答し,水素を生成した。これは,研究グループの赤外応答光触媒が地表に到達する赤外域の太陽光を余すことなく使用できることを示している。

さらに,合成したヘテロ構造ナノ粒子におけるプラズモン誘起電荷分離を,時間分解過渡吸収スペクトル測定により観測したところ,1200nmの波長のレーザーを用いて,硫化銅ナノ粒子のLSPRバンドを励起し,過渡吸収スペクトルを解析すると,LSPRの励起によって生じた熱電子が硫化カドミウム側に移動していることが明らかになった。また,観測した系については,およそ273マイクロ秒という長い電荷分離が観測された。

現行の太陽光利用研究は光合成と競合するが,赤外光は自然と競合しないため,真に自然と共存したエネルギー変換を実現することができる。研究の成果は,赤外域の光を用いた光エネルギー変換材料,たとえば赤外応答光触媒や赤外光電変換材料といった革新的な材料の開発につながることが期待できるとしている。