神戸大学大,宇宙航空研究開発機構,東京大学の研究グループは,赤外線天文衛星「あかり」を用いて近赤外線で小惑星の観測を行ない,地上の天文台からは観測できない波長2.7μm付近にある含水鉱物の存在を示す特徴を,数多くの小惑星について世界で初めて捉えることに成功した(ニュースリリース)。

神戸大学大,宇宙航空研究開発機構,東京大学の研究グループは,赤外線天文衛星「あかり」を用いて近赤外線で小惑星の観測を行ない,地上の天文台からは観測できない波長2.7μm付近にある含水鉱物の存在を示す特徴を,数多くの小惑星について世界で初めて捉えることに成功した(ニュースリリース)。

小惑星は地球に水をもたらした有力な候補の1つと考えられている。ただし,小惑星の表面に液体の水が流れているわけではなく,天体内部で起きた水と岩石の化学反応(水質変成作用)によって生成された,水を含む鉱物「含水鉱物」として水が保持されている。これを検出できる近赤外線の波長帯の光は地球大気中の水蒸気や二酸化炭素によって遮られてしまうため,地上の天文台からは観測できなかった。

2006年2月に打ち上げられた日本の赤外線天文衛星「あかり」の観測装置の1つ,近・中間赤外線カメラ(Infrared Camera,IRC)には,波長2~5μmの近赤外線の分光観測を行なう機能がある。この機能によって,他では観測することのできない貴重なスペクトルデータを得ることができる。

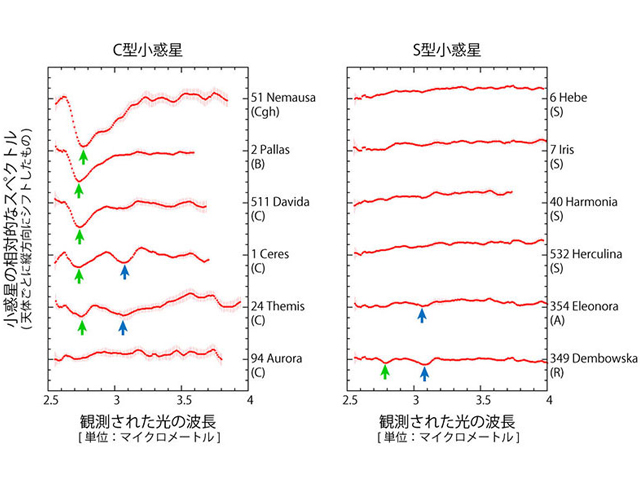

研究では「あかり」を用いて,2008年5月から2010年2月にかけて小惑星66天体について分光観測を行ない,小惑星表面で反射した太陽光の,近赤外線スペクトル(近赤外線反射スペクトル)を得た。波長方向に途切れることなく連続的にスペクトルを捉えることで,波長2.7μm付近の特徴を明らかにしたのは本研究が世界で初めてだとする。この波長は岩石中の水の成分に対応しているため,小惑星の水の存在を直接的に確かめることができる。

この研究によって,これまで不明確であった小惑星における水の存在が明らかになり,さらに水の存在を手がかりにしてC型小惑星(可視光では黒っぽく見える天体で,水や有機物に富むと考えられていた)の進化の過程を示すことができた。

今回観測された小惑星のスペクトルには,特徴の現れ方にいくつかのパターンがあることがわかった。その違いを引き起こす要因として,小惑星の大きさや太陽からの距離などが考えられるが,これを解明するには、地球で採取される隕石の測定結果との詳細な比較を行なうとともに,さらに多くの小惑星の観測を積み重ねることが必要だという。それによって,地球の水の起源や太陽系の形成史をひもとくヒントが得られると期待されるとしている。