筑波大学,産業技術総合研究所,静岡大学は共同で,結晶中における三重項—三重項消滅過程注と三重項エネルギー移動の競合が,9,10ジフェニルアントラセン(DPA)とその誘導体の光エネルギー変換効率の差に寄与していることを,数値シミュレーションにより明らかにした(ニュースリリース)。特に,三重項エネルギー移動方向の次元性の違いがそのメカニズムの鍵になっていることを究明した。

筑波大学,産業技術総合研究所,静岡大学は共同で,結晶中における三重項—三重項消滅過程注と三重項エネルギー移動の競合が,9,10ジフェニルアントラセン(DPA)とその誘導体の光エネルギー変換効率の差に寄与していることを,数値シミュレーションにより明らかにした(ニュースリリース)。特に,三重項エネルギー移動方向の次元性の違いがそのメカニズムの鍵になっていることを究明した。

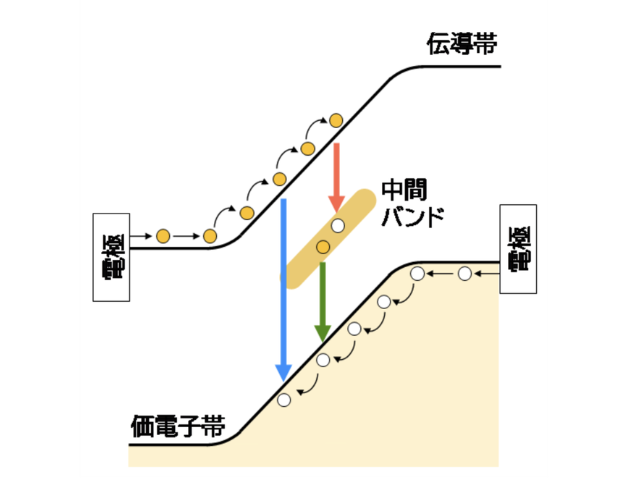

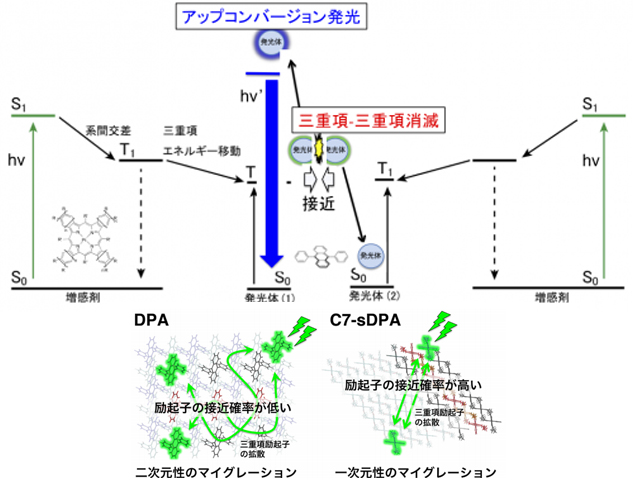

低いエネルギーの光を高いエネルギーの光へと変換する機構として光アップコンバージョン(UC)が知られている。これまでは,高強度のレーザーによる二光子励起や希土類イオンの多段階によるUC機構が知られていたが,これらの方法ではエネルギー損失が大きいため,変換効率が1%と低いことが問題だった。

近年,これまで利用できなかった太陽光の可視・近赤外領域を利用してUCを起こす機構として,三重項- 三重項消滅(TTA)が注目されている。これまで使うことのできなかった太陽光の波長帯のエネルギーを,光触媒や太陽光発電で用いられる光に変換可能になる技術だが,そのデバイス化等の実用化のためには,酸素耐性をもち,固体系で実現する系の創出が急務となっていた。

研究グループは,DPAとその誘導体(C7-sDPA)の微結晶で,TTA-UCが観測され,C7-sDPAがより高い反応量子収率を持つことを示したが,そのメカニズムは分かっていなかった。

今回,研究グループは電子移動の反応速度の基礎理論であるMarcus理論に基づく理論計算により,TTAおよび三重項励起子移動(TTET)の反応速度を解析した。特にTTETは移動しやすい方向がDPAでは2次元的,C7-sDPAでは1次元的と大きな違いがあった。

実験から求められた三重項寿命と三重項励起子の拡散に対する解析的なモデルを用いて三重項励起子の接近確率を求めたところ,2次元的な拡散よりも1次元的な拡散の方が接近確率が高いことが示された。このことが,C7-sDPAの方がDPAよりも反応量子収率が高くなる原因だと結論づけた。

今回,DPAおよびC7-sDPAの結晶構造に対するTTETの方向性の違いが示されたが,その速度定数から算出した拡散長は実験で観測されている値と異なっており,実験結果を完全に再現したとは言えないという。したがって,より高精度な解析を進める必要があるものの,この成果は今後のTTA-UCの高効率化を達成するための一つの分子設計の指針となるものだとしている。