宇宙航空研究開発機構(JAXA)は,平成30年10月29日に打ち上げた温室効果ガス観測技術衛星2号「いぶき2号」(GOSAT-2)の初期機能確認運用を実施し,11月5日および6日(日本時間)に,同衛星に搭載された「雲・エアロソルセンサ2型(CAI-2)」の初観測を行ない,その画像を公開した(ニュースリリース)。

「いぶき2号」には、温室効果ガス濃度を観測する「温室効果ガス観測センサ2型」とともに,その観測に誤差を及ぼす雲の有無や大気浮遊物質(エアロソル)の分布を把握するためにCAI-2を搭載している。

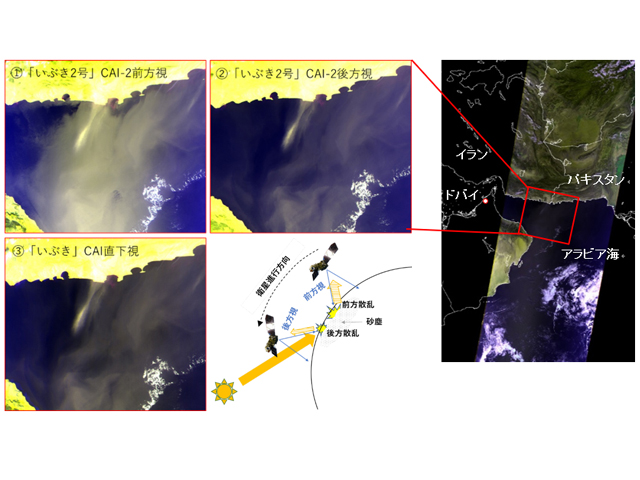

2009年に打ち上げた「いぶき」に搭載されたCAIに比べ,PM2.5や黒色炭素の濃度推定などエアロソルの観測能力を強化するために,CAI-2では観測波長帯の増加や,前方・後方を見る機能(前方視,後方視)に改良している。直下のみを見ている「いぶき」のCAIと比べ,CAI−2は前方視と後方視の異なる散乱量により情報が増えている。

2009年に打ち上げた「いぶき」に搭載されたCAIに比べ,PM2.5や黒色炭素の濃度推定などエアロソルの観測能力を強化するために,CAI-2では観測波長帯の増加や,前方・後方を見る機能(前方視,後方視)に改良している。直下のみを見ている「いぶき」のCAIと比べ,CAI−2は前方視と後方視の異なる散乱量により情報が増えている。

これは,同じ砂塵でも,見る角度によって見え方が異なるため。砂塵による光の散乱は前方散乱が強い特性を有しており,写真の前方散乱を観測した場合は濃い砂塵の吹き出しだけでなく,その周囲に分布する薄い砂塵の分布までを捉えている(衛星の位置によって,前方視と後方視の見え方は変わる)。さらに,より短い紫外光の339nmの波長帯を有していることも,砂塵の識別感度を高めている。

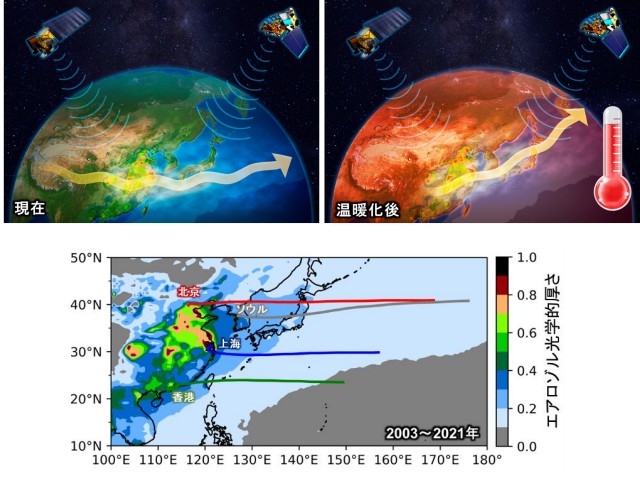

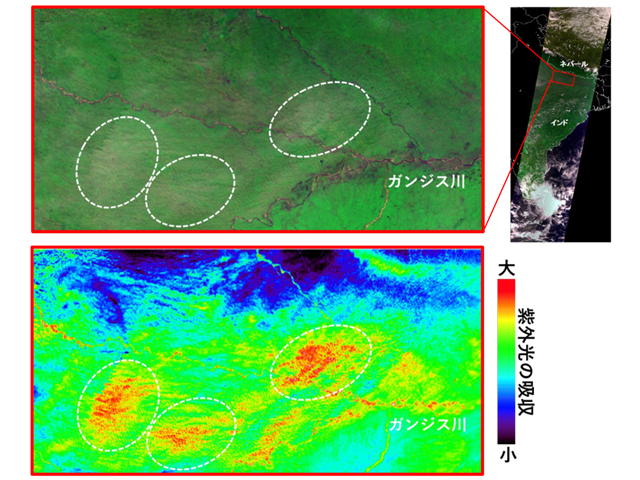

また,波長441nm(可視光)に紫外光の波長帯を追加したことにより,大気汚染物質であり,温暖化の原因ともなる黒色炭素の濃淡を捉えることができており,定量的な推定の可能性を示した。野焼きにより発生したと考えられる筋状の煙には黒色炭素,いわゆる煤(すす)が含まれ,可視光より紫外光を吸収する性質がある。

今回の初観測で,画像を取得できたことからCAI-2の健全な動作を確認した。ほぼ同時刻に観測した「いぶき」の結果と比較し,CAI-2ではエアロソルの観測能力が向上できていることを確認した。

研究グループは,今後も引き続きセンサを含む衛星の初期機能確認(約2.5カ月)を行った後,定常的な観測運用へ移行する予定としている。