大阪大学と名古屋大学の研究グループは,カドミウムを含まずかつ色鮮やかな量子ドット蛍光体の合成に成功した(ニュースリリース)。

大阪大学と名古屋大学の研究グループは,カドミウムを含まずかつ色鮮やかな量子ドット蛍光体の合成に成功した(ニュースリリース)。

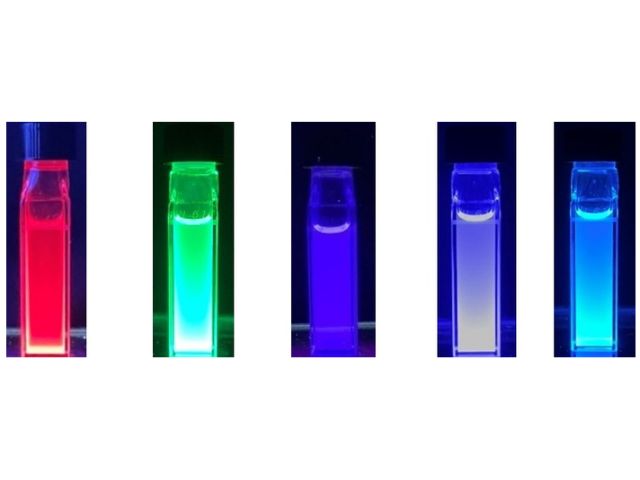

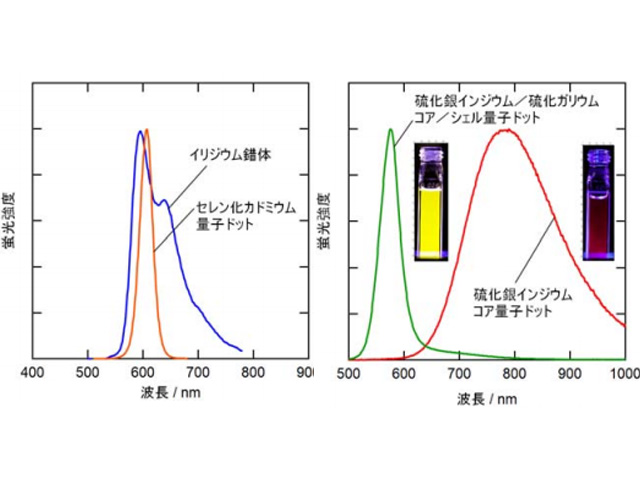

量子ドット蛍光体は実用されている他の蛍光・りん光材料を凌ぐ,きわめて単色性の高い(スペクトル幅の狭い)発光を示すのが特徴で,色鮮やかさを重視する高価格帯の液晶ディスプレーを中心に,数年前より採用されてきた。しかしながら,従来の量子ドット材料は毒性の高いカドミウムやセレンを含む化合物であり,国際法の強化によって全面的に使用を禁止されることが決まっている。

研究グループは,2008年に従来のカドミウム系量子ドットの代替材料として,I-III-VI族の3つの元素から構成されるカドミウムフリー量子ドットの発光に世界に先駆けて成功したが,発光の単色性は極めて悪いものだった。その後,世界中で改良が試みられてきたが,量子ドット蛍光体にとって特に重要な単色性の問題は解決できずにいた。

今回,研究グループは,I-III-VI族3元系量子ドットの一つである「硫化銀インジウム量子ドット」について,その表面を硫化ガリウムで覆って「コア/シェル構造」と呼ばれる二重構造とすることにより,従来よりも大幅に単色性の高い発光を得ることに成功した。

そのきっかけとなった硫化ガリウムは,シェル(=殻)として用いることなど常識では考えられない,結晶性の悪いことで有名な材料だった。実際に,詳細な分析によって結晶性を全く持たない,非晶質材料であることが判明しているが,研究グループは,今回の発見の鍵は,量子ドットコア表面を覆うシェルとして,結晶性の悪い硫化インジウムや硫化ガリウムを用いた点に尽きるとしている。

今回の発見によって,カドミウムフリー量子ドットが単色性と発光量子収率の両面でカドミウム系量子ドットに迫る性能を獲得した。量子ドット蛍光体ならではの優れた発光特性を,毒性の心配をすることなく享受できるようになり,色鮮やかなディスプレーや照明の実現とともに,蛍光イメージングの分野で生命科学の研究にも貢献することが大いに期待される。

また,将来的にはディスプレーの発光部位にこれらの材料を組み込むことにより,一層のエネルギー変換効率向上と高い色再現性を実現することも期待されるとしている。