東京大学と理化学研究所の研究グループは,磁性体において実現するワイル半金属状態を輸送測定により観測し,その電子状態のトポロジカルな性質が巨大な自発的ホール効果を引き起こすことを明らかにした(ニュースリリース)。

東京大学と理化学研究所の研究グループは,磁性体において実現するワイル半金属状態を輸送測定により観測し,その電子状態のトポロジカルな性質が巨大な自発的ホール効果を引き起こすことを明らかにした(ニュースリリース)。

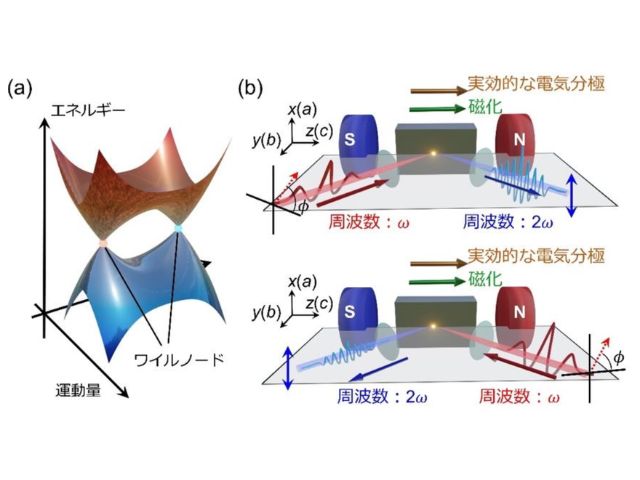

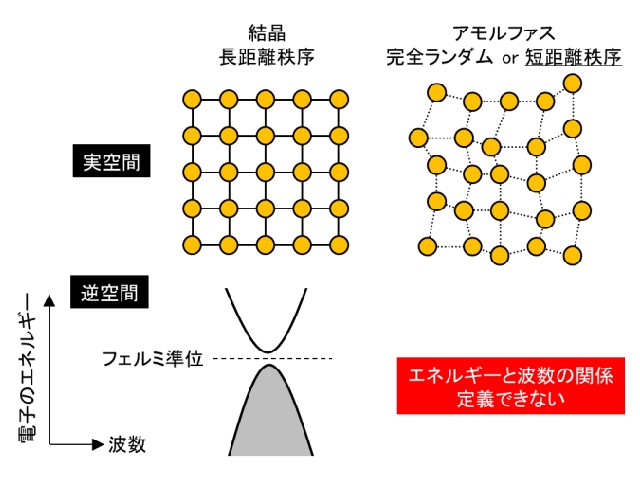

物質中の電子構造は位相幾何学(トポロジー)に基づいて分類することができる。トポロジカルに非自明な電子構造は,基礎科学的観点からだけでなく低消費電力化など応用の観点からも重要視されている。ワイル半金属はその一つであり,理論研究が盛んに行なわれている。しかし,物質例が少なく実験が困難であるため,理解が十分に進んでいなかった。

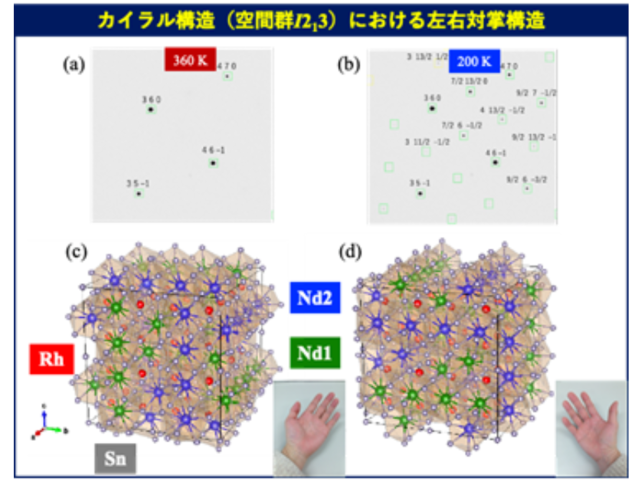

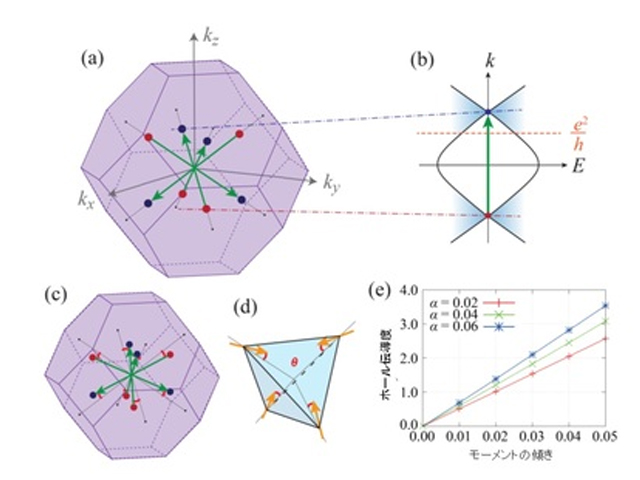

研究グループでは,ワイル半金属の存在が理論的に予想されているパイロクロア型イリジウム酸化物Nd2Ir2O7と一部Prに置換した(Nd0.5Pr0.5)2Ir2O7に着目。この物質群は,イリジウムイオンと希土類イオンがそれぞれ四面体を組んで連なった,対称性の高い結晶構造を持つ。磁気構造は,四面体頂点の全ての磁気モーメントが重心方向か,もしくは反対側を向く反強磁性的磁気構造(all-in all-out 構造)をとる。

この構造は結晶の対称性を保持しつつ時間反転対称性を破るため,結果として運動量空間中に八つのワイル点を持つワイル半金属が実現する可能性があるという。

研究では,all-in all-out磁気相にあたる低磁場の振る舞いに着目。高い温度領域では自発的ホール伝導度はゼロだったが,転移温度直下ではゼロ磁場周辺に明らかなヒステリシスが現れた。温度をわずかに下げると自発的ホール効果が急速に抑制された。さらに,圧力を調整し転移温度を変化させたところ,同様のホール効果は磁気転移温度直下にのみ普遍的に現れることがわかった。

この特徴的な温度変化から,不純物などによる外因的機構ではなく,電子バンド構造に由来する内因的ホール効果と考えられるという。この起源についてより知見を得るために磁化測定を行なったところ,通常の強磁性体が示す磁化よりも三桁小さい値をとることがわかった。立方対称のall-in all-out磁気構造では自発磁化はゼロとなるはずだが,これは,対称性が低下してall-in all-out磁気構造から磁気モーメントがわずかに傾いたためと考えられるという。

わずかな磁化による巨大なホール伝導度の発生は,限られた温度領域でワイル半金属状態が実現し,運動量空間内のワイル点がフェルミ準位付近に現れたため。この仮定に基づき,ホール伝導度の数値計算を行なった結果,ホール伝導度はワイル点の場所に強く影響され,磁気モーメントが傾くことによって有限の値を取ることを見出した。実験で得られた磁化の値から傾きを見積もってホール伝導度を計算すると,実験値に近い値を再現することができた。

この成果により,理論的に提唱されていたワイル半金属相の発現を実証することに成功。さらに,運動量空間中の「磁気単極子」に対応するワイル点が,巨大な磁気応答を起こすことを明らかにした。これらの結果はトポロジカル電子状態に関する基礎学理の構築につながるもの。また,観測されたホール効果の微視的機構の解明により,電子のトポロジカルな性質を利用した新奇物性開拓の指針になると期待できるという。