東京大学の研究グループは,K2ミッションの生データから極めて丁寧な解析(恒星明るさの超精密測定)により有力な惑星候補をより選び出し,さらに,候補天体の地上からの撮像観測や分光観測でフォローアップを行ない,一度に44個もの系外惑星を実証することに成功した(ニュースリリース)。これは国内で最多の系外惑星発見数となるもの。

東京大学の研究グループは,K2ミッションの生データから極めて丁寧な解析(恒星明るさの超精密測定)により有力な惑星候補をより選び出し,さらに,候補天体の地上からの撮像観測や分光観測でフォローアップを行ない,一度に44個もの系外惑星を実証することに成功した(ニュースリリース)。これは国内で最多の系外惑星発見数となるもの。

2009年に打ち上げられたNASAのケプラー宇宙望遠鏡は,はくちょう座の一領域に5000個を超える系外惑星とその候補を発見してきた。しかし,2013年の故障により,その後は新しいミッション「K2」として活用されている。この宇宙望遠鏡が発見した天体はあくまで惑星候補であり,地上観測等による確認・実証が不可欠。K2ミッションではこれまで300個弱の惑星が実証されてきたが,より多くの多様な惑星の実証が求められていた。

フォローアップ観測は,主にアメリカのキットピーク天文台の望遠鏡を用いて行なわれた。観測したのは72個のK2惑星候補。この際,大気揺らぎを短時間積分観測により「凍結し」シャープな画像を得る「スペックル撮像」という技術を用いた。これは大気の揺らぎをリアルタイムに補正する補償光学とは異なるが,比較的容易に高い解像度を得ることができるという。

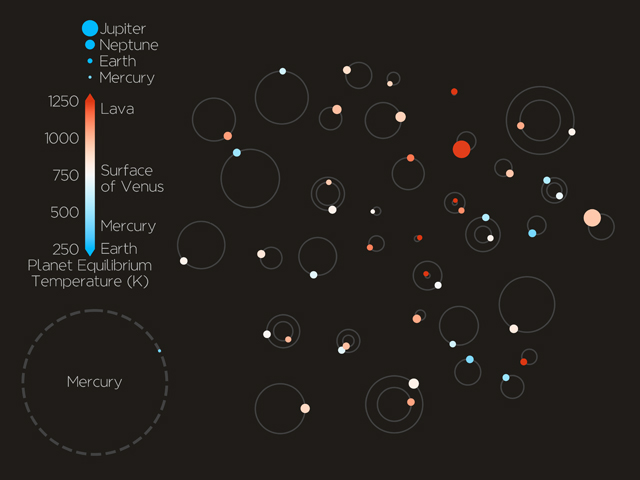

この高解像度画像は,惑星そのものを直接撮像できるものではないが,近くの恒星の混合の有無など,K2データから選び出した惑星候補が偽惑星であることを排除する大きな要素となる。また,テキサスの望遠鏡を用いた分光観測も行なわれ,これにより主星の物理パラメータを精密に求め,その結果として,惑星の大きさや温度をより精密に決定する事に成功した。これら高解像度画像や分光データとトランジットデータの統計的解析から,最終的な惑星実証が行なわれた。

既知の実証済み系外惑星数は約4000個だが,今回の発見は明るい小型惑星を増やした点に意義があるという。このうち1個は赤色矮星まわりにある,金星より小さい惑星だった。これは,地球型岩石惑星の形成・進化を理解するために重要なターゲットとなるとしている。