理化学研究所(理研),仏ストラスブール大学らの研究グループは、細胞の中にあるほぼ全ての種類のタンパク質を蛍光色素でラベル化する手法とその評価法を開発した(ニュースリリース)。

理化学研究所(理研),仏ストラスブール大学らの研究グループは、細胞の中にあるほぼ全ての種類のタンパク質を蛍光色素でラベル化する手法とその評価法を開発した(ニュースリリース)。

生体内で起こる疾病や,細胞の分化状態などを精密に探る方法の一つにプロテオーム解析がある。プロテオーム解析では,生体内に存在する数千から数万種類のタンパク質を網羅的に測定した大規模データを用いて,多角的な観点から生体状態の分析・診断を行なう。

しかし,この解析に一般的に用いられている測定法(二次元電気泳動法,質量分析法)は,分析や装置のコストが高く,解析にも時間を要し,感度も限られているという課題があった。

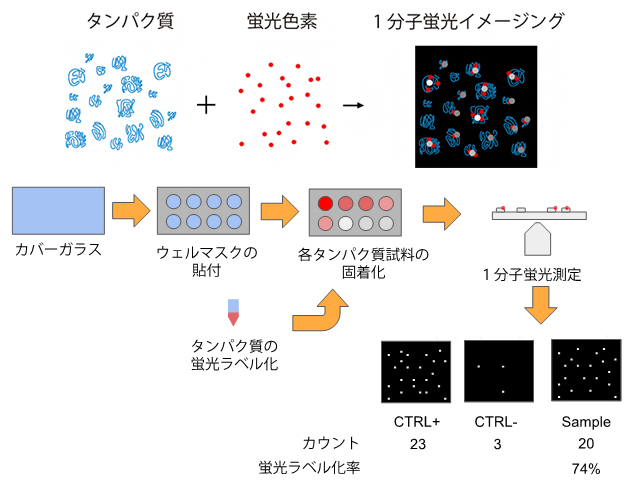

今回,研究グループは,超高感度(単一分子感度)・低コストでのプロテオーム解析を目指し,ほぼ全ての種類のタンパク質を蛍光色素でラベル化する標識法と,「1分子蛍光イメージング法」を応用したラベル化率の評価法を開発した。

具体的には,生体内タンパク質の標準試料であるBSA(ウシ血清アルブミン)をモデルタンパク質として,より高い蛍光ラベル化率を達成するための試料作製方法を開発した。蛍光色素との結合反応溶液のpHや還元剤,界面活性剤の濃度などの条件検討により,最も高い蛍光ラベル化率の条件を探した結果,82%という高いラベル率を達成することに成功した。

さらにこの条件検討の過程で,タンパク質と蛍光色素との結合は単純なランダム(タンパク質に結合する色素数が0〜数個の間にゆるやかに分布)ではなく,反応条件により不均一(タンパク質に結合する色素数の分布が0か数個かに二極化),もしくは均一(ラベル化率が高く,色素の結合数もほぼ一定)に制御できることが分かった。

この方法をヒト培養細胞に適用したところ,さまざまな大きさのタンパク質を50~90%,平均で71%という高率で蛍光ラベル化できることを確認した。この成果は,蛍光イメージングによる超高感度の「プロテオーム解析」を実現し,タンパク質の異常を伴う疾患の超早期診断や未知のバイオマーカーの発見に貢献するとしている。