名古屋大学,理化学研究所,愛媛大学は共同で,蛍光イメージング技術において近赤外領域で長時間にわたって,安定して光り続けることができる蛍光標識剤の開発に成功した(ニュースリリース)。

名古屋大学,理化学研究所,愛媛大学は共同で,蛍光イメージング技術において近赤外領域で長時間にわたって,安定して光り続けることができる蛍光標識剤の開発に成功した(ニュースリリース)。

蛍光イメージングでは多種多様な蛍光標識剤が開発されているが,その多くは可視領域の光を利用する。しかし,生きた試料で光エネルギーが高い青色や緑色を長時間用いると,観察対象がダメージを受けることがあった。また,可視光で励起した場合は,蛍光標識剤に由来するシグナルのほかに,生体の内在物質からの蛍光(自家蛍光)も同時に検出されてしまう問題があった。

さらに,可視光はヘモグロビンなどの身体を構成する物質によって吸収されてしまうため,体内の深い部位まで光が届かず,生きている状態で血管や臓器などを観察することは困難だった。

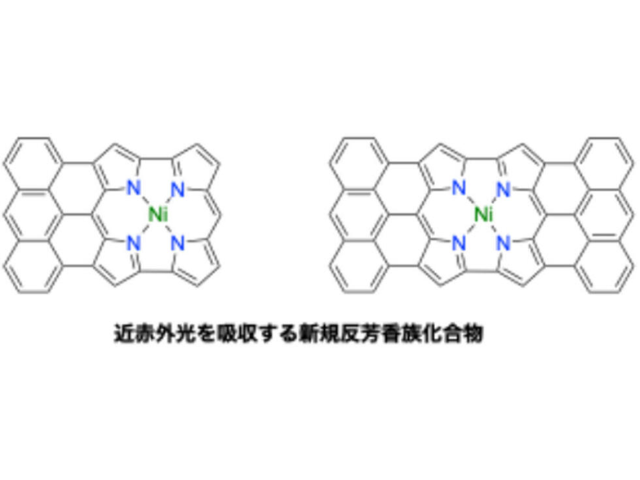

この問題は,近赤外光を用いることによって回避することができる。近赤外光を用いた蛍光イメージングでは,これまでシアニン色素を骨格とした蛍光標識剤が最も利用されているが,一般にシアニン色素は化学的な安定性や光に対する安定性に乏しい。そのため,長時間観察していると,色素が次第に分解されて蛍光が検出できなくなっていた。

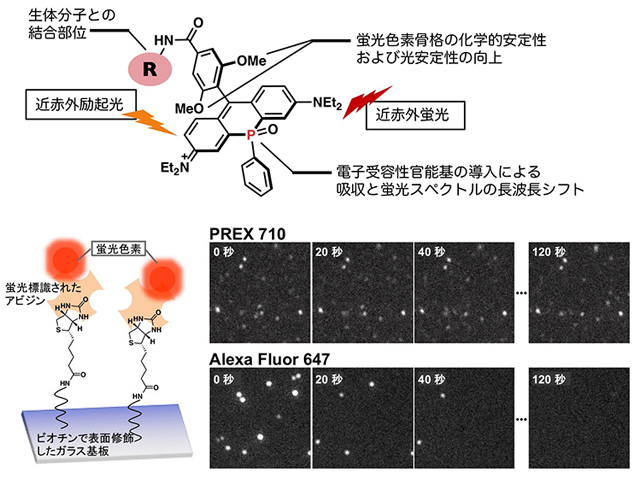

今回,研究グループは,色素骨格にリン元素を含む電子受容性の原子団を導入することにより,化学的な安定性や光に対する安定性に優れた近赤外蛍光標識剤「PREX 710(Photo-Resistant Xanthene dye)」の開発に成功した。実際に1分子蛍光イメージングを行なった結果,数秒程度で消失してしまうシアニン色素(Alexa Fluor® 647)に対し,PREX 710の蛍光シグナルは数分間も検出できた。

また,可視光の蛍光性色素との重なりがほとんどないため,生細胞マルチカラーイメージングにおいても様々な蛍光染色剤と容易に組み合わせることができる。

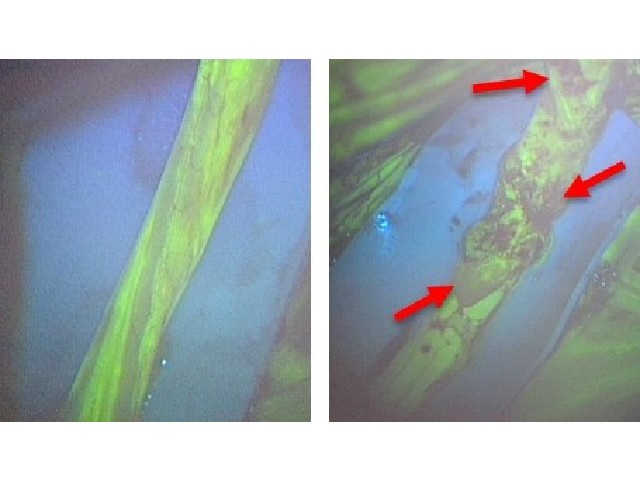

さらに,マウスの脳血管の深部イメージングを行なったところ,PREX 710は血液中においても長時間安定に存在し,さらにヘモグロビンの影響を受けにくい波長で励起可能であることから,蛍光断層撮影によって脳血管の3次元画像を構築することにも成功した。退色防止剤を添加せずに高い安定性を示したことから,細胞や組織の機能を損ねることなく,「ありのまま」に近い状態で長時間観察できるという。

PREX 710のように,安定性に優れた近赤外蛍光色素は,生命科学や基礎医学分野で待望されており,細胞内のタンパク質輸送から組織深部における1細胞動態の追跡まで,幅広い応用が期待されるとしている。