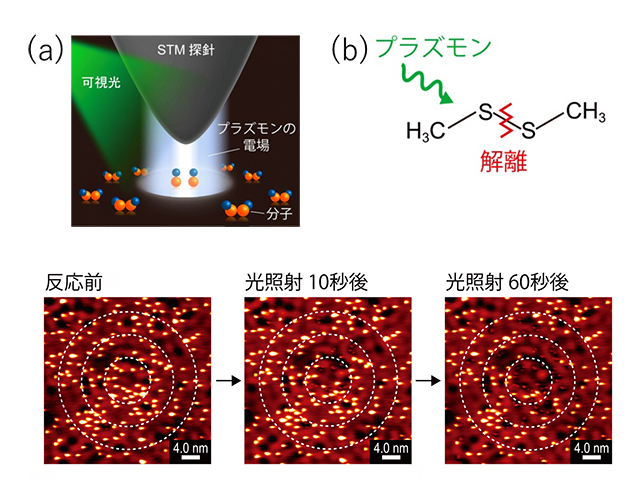

理化学研究所(理研)は,工業用途があり有害物質であるジメチルジスルフィド(DMDS)分子が,局在表面プラズモン共鳴現象によるナノメートルサイズの領域に局在した光によって分解することを見いだした。また,この単一分子の化学反応を実空間,実時間で観測することに成功し,従来の説と異なる新たな反応機構を提案した(ニュースリリース)。

理化学研究所(理研)は,工業用途があり有害物質であるジメチルジスルフィド(DMDS)分子が,局在表面プラズモン共鳴現象によるナノメートルサイズの領域に局在した光によって分解することを見いだした。また,この単一分子の化学反応を実空間,実時間で観測することに成功し,従来の説と異なる新たな反応機構を提案した(ニュースリリース)。

持続可能な社会に向けて,クリーンかつ再生可能な太陽光,なかでも太陽光の約半分を占める可視光のエネルギーを有効利用する技術開発が求められている。金属のナノ構造を用いるとプラズモン共鳴現象によって,可視光を金属表面近傍のナノ領域に集光することができる。

このプラズモンによる「ナノの光」は入射光よりもはるかに強いことから,プラズモンを利用した可視光の高効率エネルギー変換が可能になる。近年,プラズモンが起こす化学反応は注目を集めているが,ナノの光が起こす化学反応は直接観測が困難なため,反応機構は未解明で応用研究への課題が多く残されていた。

今回,研究グループは,原子レベルの空間分解能を持つ走査型トンネル顕微鏡(STM)を用いて,プラズモンによる化学反応の直接観測を試みた。STMの探針と金属基板間のナノの隙間(ナノギャップ)に光を照射することで生成できるプラズモンを利用し,銀および銅の基板に吸着したDMDS分子を分解させることに成功した。

さらに,このプラズモンによる分解反応の実空間および実時間観測に成功し,プラズモンによって「分子内直接励起」が高効率で起こっていることを明らかにした。

今後,分子と金属の界面における相互作用を制御することで,反応に要する光エネルギーの調節や反応機構の制御ができることから,新しい光触媒の開発につながることが期待できるとしている。