東京大学と大阪大学の研究グループは,膜たんぱく質による脂質輸送の計測感度を従来のリポソーム法と比べて約100倍に向上させる超高感度計測技術を開発し,脂質の輸送過程を1分子単位で定量計測することに成功した(ニュースリリース)。

東京大学と大阪大学の研究グループは,膜たんぱく質による脂質輸送の計測感度を従来のリポソーム法と比べて約100倍に向上させる超高感度計測技術を開発し,脂質の輸送過程を1分子単位で定量計測することに成功した(ニュースリリース)。

細胞の表面に存在し,物質を輸送する膜たんぱく質は近年特に注目されている薬剤標的であり,膜たんぱく質が輸送する疎水性分子の代表として「リン脂質」がある。生理機能に関わる脂質輸送たんぱく質にも薬剤標的を拡張するためには,こうした疎水性分子の輸送を高感度かつ定量的に計測し,現状の技術障壁を打破できる新規技術の開発が急務となっている。

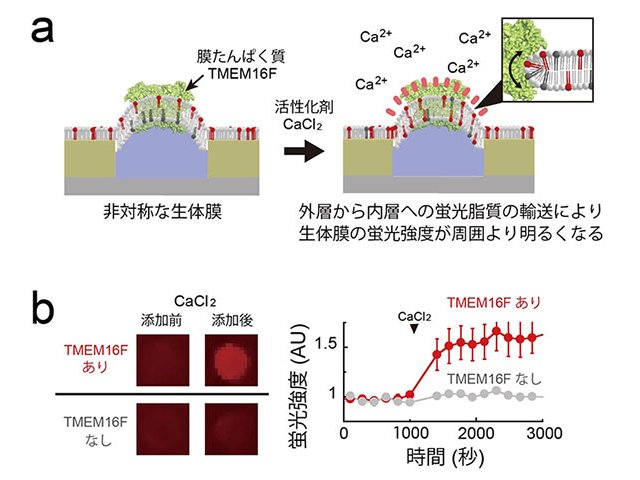

研究グループは,超高密度人工生体膜チップを開発し,独自の光操作技術を用いることで,チップ上の人工生体膜に対して,細胞環境と同様の「脂質組成の非対称性」を再現することに成功した。そして,膜たんぱく質の脂質輸送によって,脂質組成の非対称性が崩壊する過程を1分子単位の超高感度で検出することを可能とした。

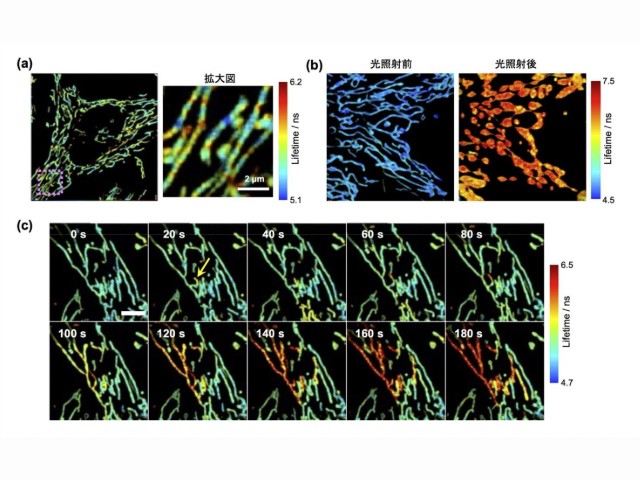

これまでに作製した表面積が10平方μm2程度の均一な人工生体膜を約10万個集積した超高密度人工生体膜チップ(24mm×32mm)を改良し,リン脂質分子の輸送を検出するため,独自の光操作技術を用いて非対称な生体膜を形成することに成功した。このマイクロチップでは,2時間以上にわたり脂質組成の非対称性を維持することに成功し,膜たんぱく質による脂質輸送を高感度,高効率,定量的に計測する基盤技術となる。

開発した超高密度人工生体膜チップを用いて,膜たんぱく質による脂質輸送の高感度計測技術は,人工生体膜へ脂質輸送たんぱく質を組み込み,蛍光標識した脂質を生体膜の内層へ輸送させる。輸送された蛍光脂質は,微小な人工生体膜の内層に濃縮されるため,たんぱく質の働きが弱くても,蛍光脂質の濃度変化は顕著に増大するので,脂質輸送たんぱく質の脂質輸送を高感度かつ定量的に検出できるようになる。

現在までに,哺乳類由来の脂質輸送たんぱく質であるTMEM16Fが生体膜に1分子しか存在しなくとも,その脂質輸送活性を検出できるほどの高感度化に成功しており,これは,従来法のリポソーム法が100分子以上の膜たんぱく質を必要とすることを考えると,100倍以上の計測感度の向上を達成したといえる。

今後,研究で開発されたマイクロチップ技術を応用することで,さまざまな脂質輸送たんぱく質の機能や作動メカニズムだけでなく,それらに関連する疾患への理解が大幅に促進されることが期待される。また,開発したマイクロチップには,非対称な人工生体膜が高度に集積化されているため,それらを並列利用することができれば,脂質輸送に関わる膜たんぱく質を標的とした創薬候補の高速スクリーニング,薬剤標的となる膜たんぱく質の大規模な探索に最適な基盤技術となるとしている。