東京工業大学の研究グループは,有機半導体高分子の効率的な合成法を確立し,数平均分子量105g mol-1以上の有用な高分子量体を得ることに成功した(ニュースリリース)。

東京工業大学の研究グループは,有機半導体高分子の効率的な合成法を確立し,数平均分子量105g mol-1以上の有用な高分子量体を得ることに成功した(ニュースリリース)。

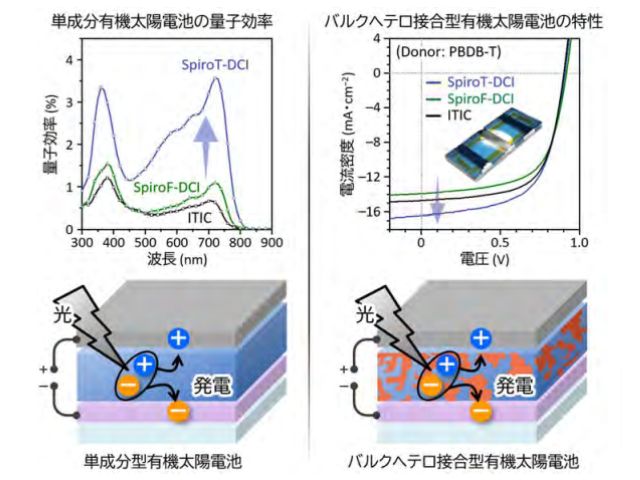

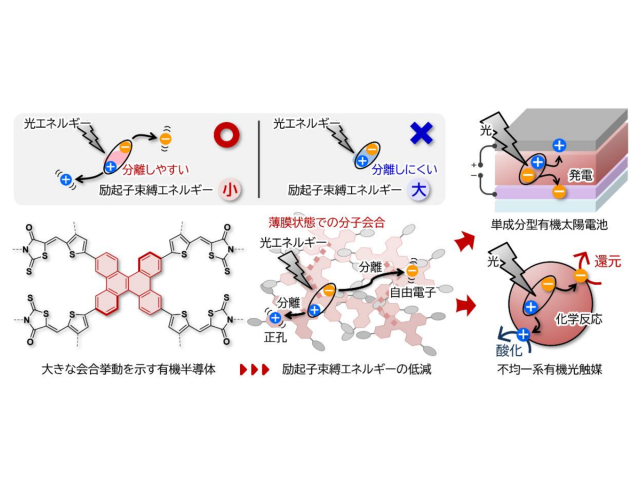

太陽電池などで利用されているアモルファスシリコンを超える高い移動度を実現することが,有機半導体高分子を実用化する際の目安になると考えられている。正孔輸送型半導体高分子では既に10cm2V-1s-1を超える非常に高い移動度が達成されているが,電子輸送型半導体高分子での成功例は限られていた。そのため,高分子の合理的な設計指針とデバイス作製手法の確立が求められていた。

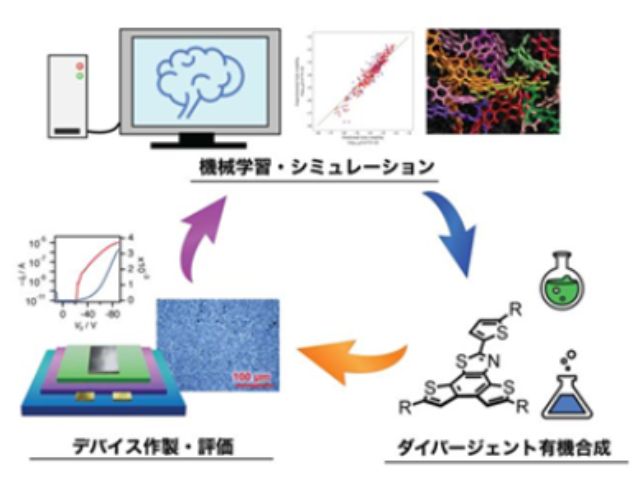

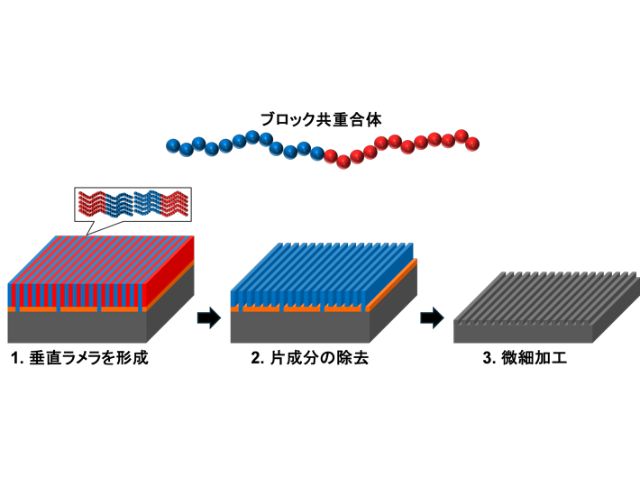

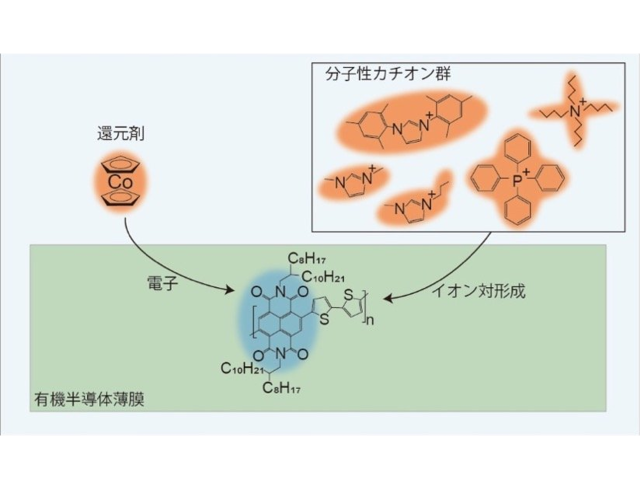

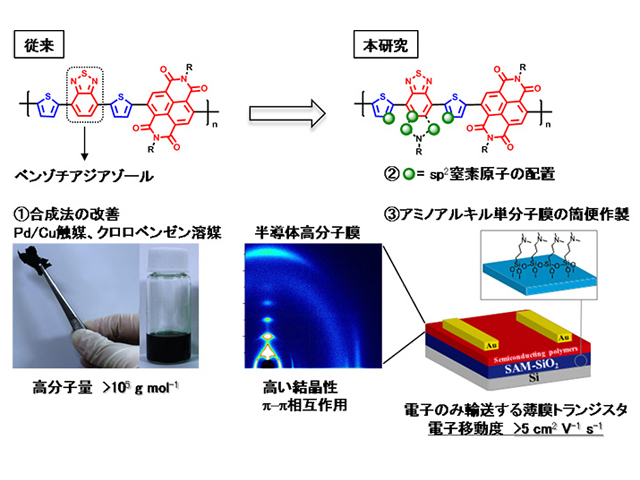

有機半導体高分子は通常,パラジウム触媒を用いたクロスカップリング重合により合成される。この研究では,従来から用いられている重合条件に,ヨウ化銅を少量添加することで触媒反応の効率が向上することを見出した。また,溶媒をトルエンからクロロベンゼンに変えると高分子の溶解性が増大し,再現性よく105g mol-1を超える高分子量体を得ることができた。ヨウ化銅がないと数平均分子量は104g mol-1桁に留まっていた。

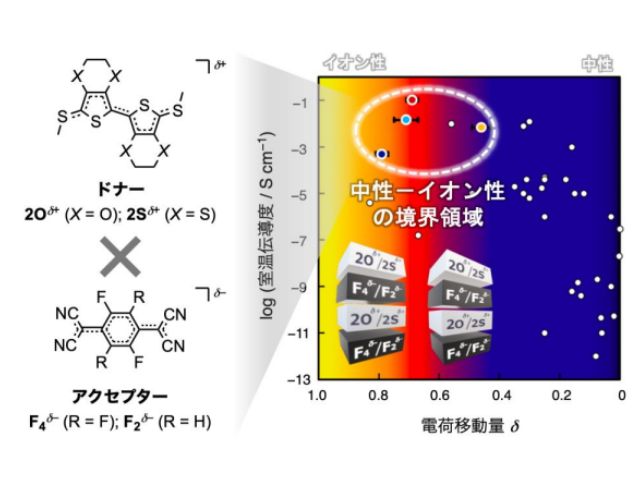

ベンゾチアジアゾールは,有機半導体高分子の主鎖によく用いられるアクセプター性骨格。この骨格にsp2混成軌道を持つ窒素原子を置換するとアクセプター性が向上し,-3.8~-3.9eVの深い最低空軌道(LUMO)準位を作り出すことに成功した。このLUMO準位は効率的な電子の注入と輸送を実現するのに適している。また,窒素原子の置換によって主鎖骨格の平面性が上がったため,分子間でのπ-π相互作用も強まり,高分子薄膜の結晶性が向上した。

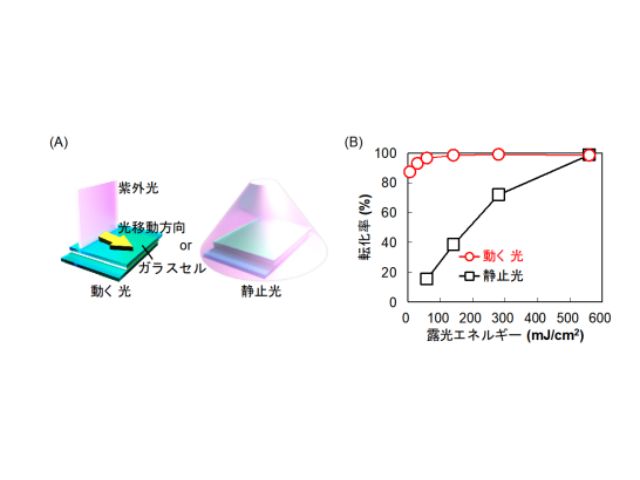

有機トランジスタのシリコン基板上にアミノアルキル単分子膜を成膜すると,半導体中にマイナスの電荷層が生成できるため,正孔がトラップされ,電子のみが流れることが知られている。アミノアルキル単分子膜の従来の成膜法にはディップコート法が用いられていたが,この研究では,より簡便なスピンコート法で成膜する手法を開発した。

これら成果の相乗効果によって,ベンゾチアジアゾール型の有機半導体高分子としては非常に大きい電子移動度である5.35 cm2V-1s-1を達成した。

今回の成果は,電子輸送型高分子半導体の明確な設計指針を与えており,効率的な高分子合成法を適用すれば,既存の高分子半導体の性能をさらに向上できる可能性を提示しているという。また,正孔輸送型半導体高分子と組み合わせることで,全有機高分子型のデジタル回路や熱電変換素子,太陽電池などに応用することが期待されるとしている。