京都大学,東京大学,仏ラウエ・ランジュバン研究所は共同で,中性子小角散乱実験と計算科学的手法を組み合わせることで,高分子のらせん構造の右巻き,左巻き構造が溶媒によって自在に変化するという現象の原理解明に成功した(ニュースリリース)。

京都大学,東京大学,仏ラウエ・ランジュバン研究所は共同で,中性子小角散乱実験と計算科学的手法を組み合わせることで,高分子のらせん構造の右巻き,左巻き構造が溶媒によって自在に変化するという現象の原理解明に成功した(ニュースリリース)。

らせん構造は最も広く存在する規則構造で,生体内に存在するDNAやタンパク質といった生体高分子にもらせん構造は数多く存在し,遺伝情報の記録や複製,生体内での酵素反応など様々な機能を発現するために重要な役割を果たしている。

一般にこれら生体高分子のらせん構造は,左巻きあるいは右巻きのどちらかに定まっている。たとえば,DNAの二重らせん構造や,タンパク質を構成するαヘリックス構造は右巻き構造をとっており,右巻き左巻きが入れ替わることはほとんどない。

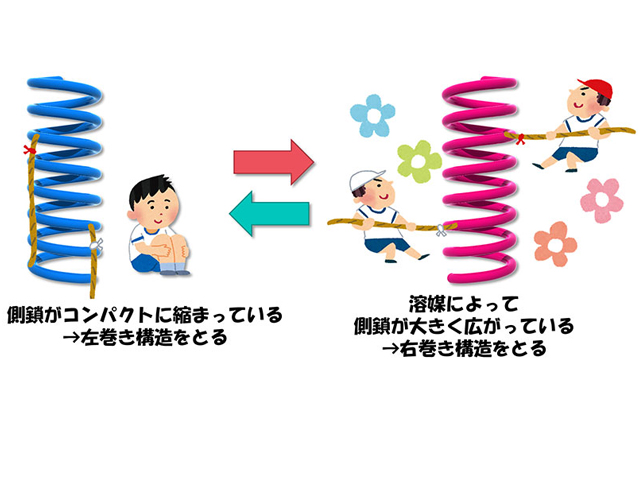

一方で合成繊維やプラスチックに代表される合成高分子では,溶解させる溶媒の種類によってらせん構造が右巻き/左巻きと反転する場合があることが明らかにされつつある。しかし溶媒の種類によって,なぜらせん構造が反転するのかという原理については全く明らかになっておらず,新たな機能性材料開発に向けて大きな課題となっていた。

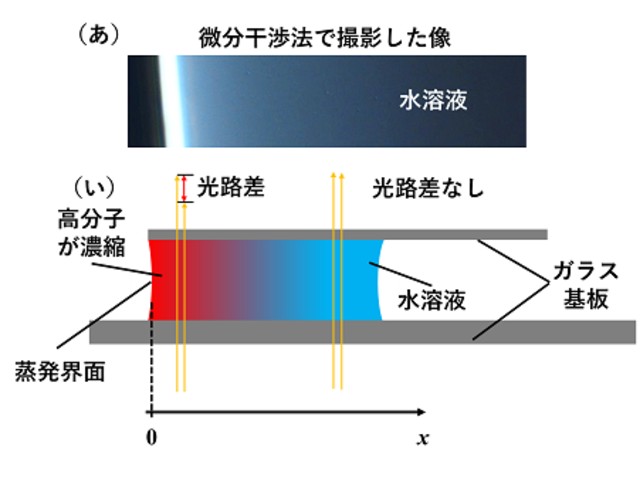

研究グループは,世界で最も鋭敏にらせん反転を示すポリ(キノキサリン-2,3-ジイル)という高分子を対象として選び,中性子ビームを用いてその散乱パターンを測定する中性子小角散乱という手法と計算科学的手法を組み合わせて解析した。

その結果,高分子の側鎖が主鎖に沿ってコンパクトに縮まっている場合には左巻き構造をとり,溶媒と側鎖の相互作用によって大きく広がった場合には右巻き構造をとることを初めて明らかにした。この原理を用いることで,高分子の左右らせん構造を,溶媒のような外部の環境によって自在に操ることが可能となった。

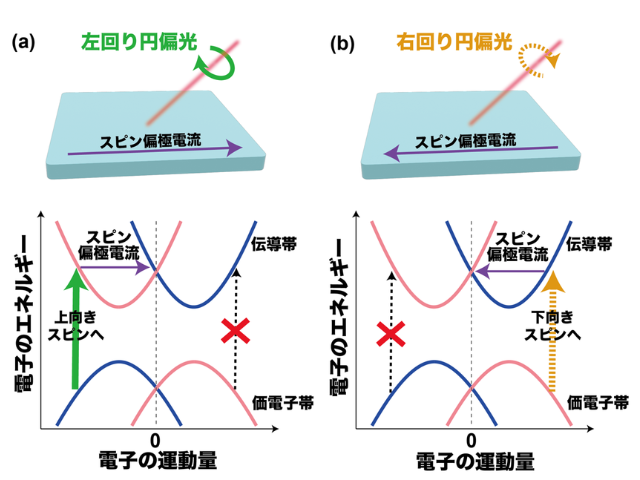

今回解明した原理に基づいて設計することで,光学活性医薬品等の製造プロセスに革新をもたらす可能性がある。さらに,円偏光スイッチング型液晶材料や刺激応答型円偏光発光材料等の従来困難であった新材料の創出にも直結している。

研究グループは,将来的にこの研究を通じて,生体高分子の持つらせん構造の持つ意味を本質的に理解することで,新たな生体機能性材料の開発に繋がるとしている。