北海道大学の研究グループは,実験室に宇宙空間を再現することで,光の届かない冷たい宇宙空間にただよう氷の微粒子(氷星間塵)から分子がガスの状態で放出されるしくみを,世界で初めて明らかにした(ニュースリリース)。

北海道大学の研究グループは,実験室に宇宙空間を再現することで,光の届かない冷たい宇宙空間にただよう氷の微粒子(氷星間塵)から分子がガスの状態で放出されるしくみを,世界で初めて明らかにした(ニュースリリース)。

長年,天文学の分野で謎とされていた「極低温の宇宙空間で,なぜいろいろな分子が凍りつくことなく,ガスの状態で存在できるのか?」に対する答えを見つけたといえる成果。

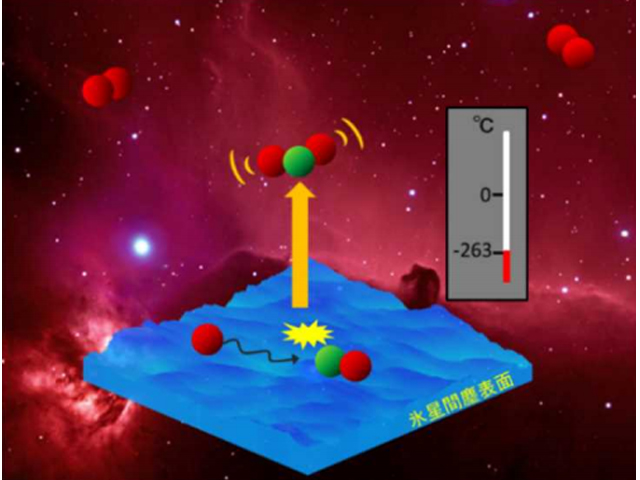

宇宙空間には,星も存在していない,-263℃という極低温の領域(分子雲)が存在する。この領域は肉眼では真っ黒で何もないように見えるが,最近の天文観測の結果,そこには大量の氷星間塵とガスが存在することがわかってきた。

しかし,物理学の考え方では,水素などの軽い分子を除いて,ほとんどすべての原子や分子は極低温の氷星間塵に付着し,そのまま凍りついてしまうため,ガスとしては存在できない。また,分子雲には氷の表面の分子をガスに蒸発させるために必要な,紫外線などのエネルギー源がない。それなのに,なぜ,分子雲に大量のガスが存在できるのか,これまで天文学上の謎だった。

研究グループは,極低温で光なども存在しない分子雲と同じ,-263℃の擬似的な氷星間塵を作製し,実験を行なった。まず,分子進化で重要な役割を果たす単純な化合物である硫化水素分子を,氷の表面に付着させた。氷星間塵に実際に存在することが知られている水素原子をこの氷と反応させ,その様子を赤外線吸収分光で観測した。その結果,硫化水素と水素原子の反応により,氷表面から硫化水素がガスとして効率よく放出されることが明らかになった。

この実験結果は,光などのエネルギーがない極低温の宇宙空間で,氷星間塵からガスを放出させるしくみを実証するもので,これにより,多種多様な分子が凍りつくことなく,ガスとして分子雲に存在できる理由が明らかになった。

今回の実験では硫化水素を用いたが,メタノールなど他の分子で同様の実験を行なうことにより,分子雲のガス組成がどのように決定されたかについて,より定量的で詳細な議論を行うことができるようになることが期待されるとしている。