東京工業大学,弘前大学,福井大学,米パシフィックノースウェスト国立研究所は共同で,石灰(CaO)とアルミナ(Al2O3)から構成される化合物12CaO·7Al2O3(以下,C12A7)がテラヘルツ波を吸収し,容易に視認できる可視光に変換できることを見出した(ニュースリリース)。

東京工業大学,弘前大学,福井大学,米パシフィックノースウェスト国立研究所は共同で,石灰(CaO)とアルミナ(Al2O3)から構成される化合物12CaO·7Al2O3(以下,C12A7)がテラヘルツ波を吸収し,容易に視認できる可視光に変換できることを見出した(ニュースリリース)。

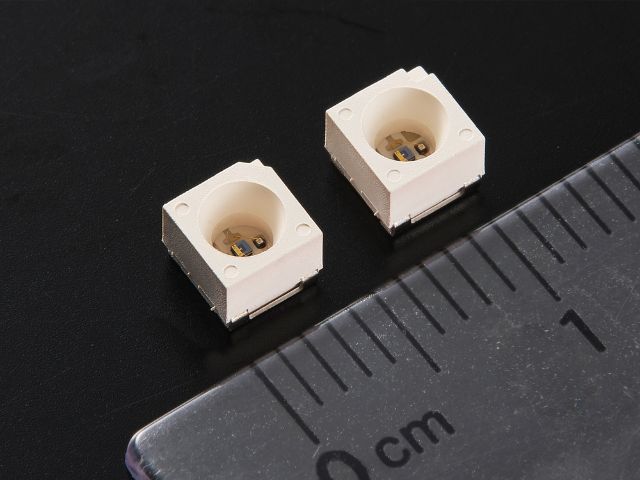

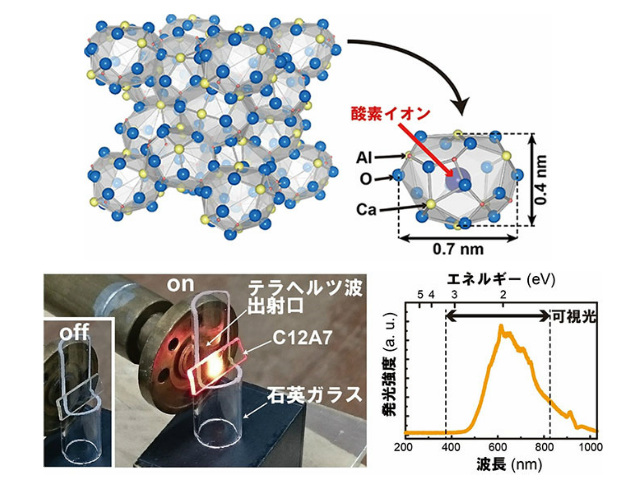

C12A7は,アルミナセメントの成分の1つで,クラーク数が1,3,5の酸素,アルミニウム,カルシウムというありふれた元素から構成される。

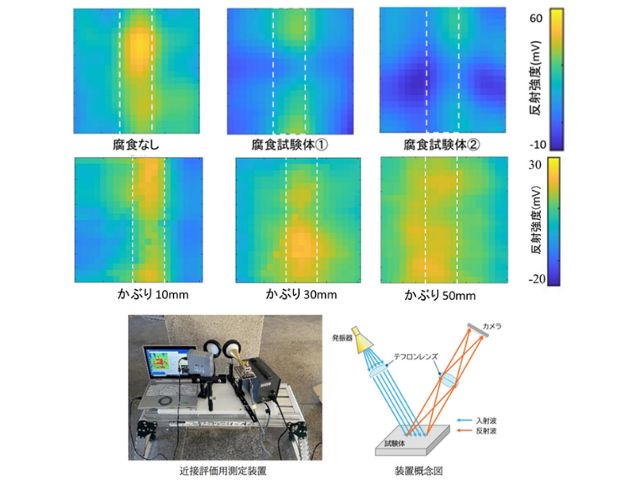

このC12A7にジャイロトロンにより生成される0.1~0.3THzのテラヘルツ波を照射したところ,通常の明るさの下で,十分な視認ができるほどの可視光の発光が生じることを見出した。

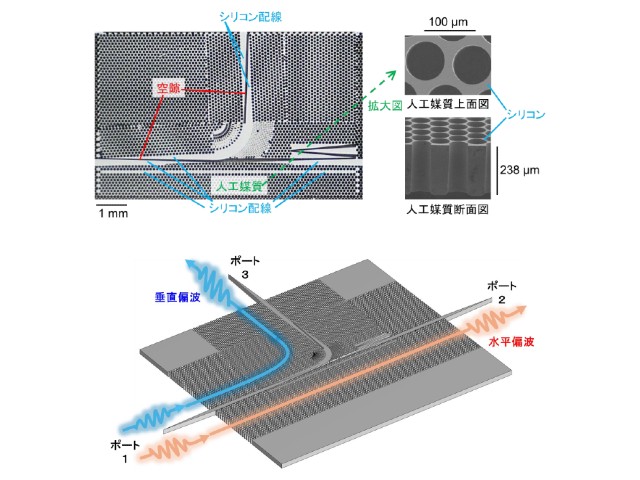

この発光はテラヘルツ波照射の停止と同時に速やかに停止する。発光のスペクトルの解析から,その由来は酸素イオンであることが分かった。また第一原理計算の結果から,テラヘルツ波によりC12A7の籠の中の酸素イオンの振動が優先的に誘起されることが分かった。

これは,波長の長い光をナノ空間に閉じこめられた酸素イオンが吸収し,それによって空間内の運動が活発化し,壁との衝突のエネルギーによって,酸素イオンの電子を高いエネルギー状態にし,そこから元に戻るときに波長の短い可視光を発するという仕組み。

照射したテラヘルツ波の波長は3000~9000μm,発光波長は0.6μmなので波長を約1万分の1まで短くすることができたことになる。これは,稀にみる光の波長のアップコンバージョン(上方変換)といえる。

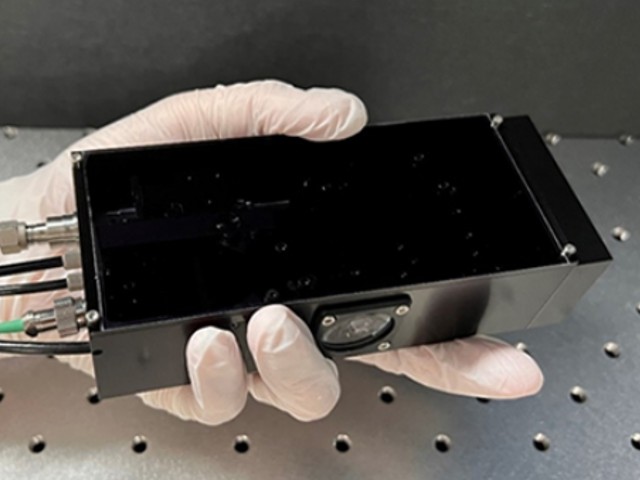

今回の成果はにより,テラヘルツ波検出のための装置の簡略化が期待できる。また,C12A7のナノケージには酸素イオンのほか,水素物イオンやハロゲンや金のアニオンなども取り込むことが可能。これらのイオンの振動を励起する波長のテラヘルツ波を照射すれば,酸素イオンの場合とは異なった色の発光や元素プラズマが得られるという。

研究グループはC12A7に限らず,元素の組み合わせとナノ構造に着目することで未知の新しい機能を見出すことができるのではないかとしている。