自然科学研究機構(NINS)と東京大学の共同研究グループは,赤色矮星まわりの生命居住可能惑星の光環境を想定した場合,陸上の植生が作るレッドエッジと呼ばれる反射スペクトルが現れる波長は,従来の予想とは異なり,地球の植生と同じ位置に現れる可能性が高いことを初めて提唱した(ニュースリリース)。

自然科学研究機構(NINS)と東京大学の共同研究グループは,赤色矮星まわりの生命居住可能惑星の光環境を想定した場合,陸上の植生が作るレッドエッジと呼ばれる反射スペクトルが現れる波長は,従来の予想とは異なり,地球の植生と同じ位置に現れる可能性が高いことを初めて提唱した(ニュースリリース)。

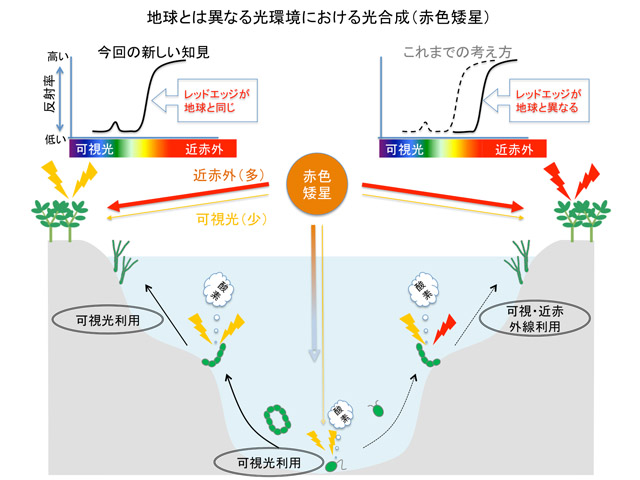

地球上の植物は光合成に利用する青色から赤色までの可視光を吸収し,利用しない近赤外線を反射するため,「レッドエッジ」と呼ばれる特徴的な反射スペクトルを示す。

研究グループは,赤色矮星まわりの生命居住可能惑星のレッドエッジがどこになるのかを,光合成機構の観点から理論的に検討した。その結果,赤色矮星まわりであっても水中で発生・進化して最初に上陸する光合成生物は,赤外線が水で吸収されるため地球と同じように光合成に可視光を利用し,その結果,地球の植生と同じ位置に現れる可能性が高いことを突き止めた。

地球のように生命を宿すことが可能な惑星(ハビタブル惑星)の探査の対象として,近年,赤色矮星と呼ばれる太陽質量の半分以下の低温度星が注目されている。太陽に近い恒星の多くは赤色矮星であり,近い将来そのような惑星に生命が存在する兆候(バイオマーカー)を観測することが期待されている。

しかし,レッドエッジの位置(波長約0.7㎛)は植生が光合成に利用する光の波長によって決まるため,これまでは恒星が照射する光の波長によって異なると考えられてきた。例えば,赤色矮星まわりの惑星では可視光よりも波長の長い近赤外線が卓越するため,レッドエッジも長波長側の近赤外線に移動すると予想されていた。

この研究は,将来の系外惑星における生命探査観測において鍵となる,バイオマーカーと波長を示す重要な指針を与えるものだとしている。