東京大学は,電界効果トランジスタ動作下における電子スピン共鳴(operando-ESR)測定を用いることで,有機半導体の電気伝導及びスピン伝導特性の解明に成功し,高移動度有機半導体でも無機半導体と同様に電子の散乱によって電荷の移動度やスピンの寿命が定まっていることを初めて明らかにした(ニュースリリース)。

東京大学は,電界効果トランジスタ動作下における電子スピン共鳴(operando-ESR)測定を用いることで,有機半導体の電気伝導及びスピン伝導特性の解明に成功し,高移動度有機半導体でも無機半導体と同様に電子の散乱によって電荷の移動度やスピンの寿命が定まっていることを初めて明らかにした(ニュースリリース)。

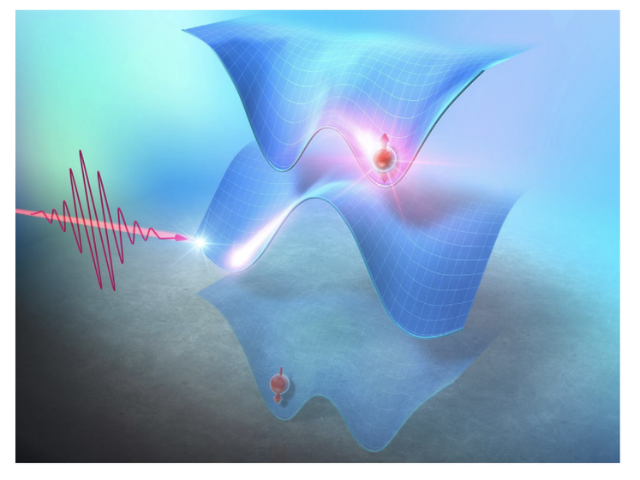

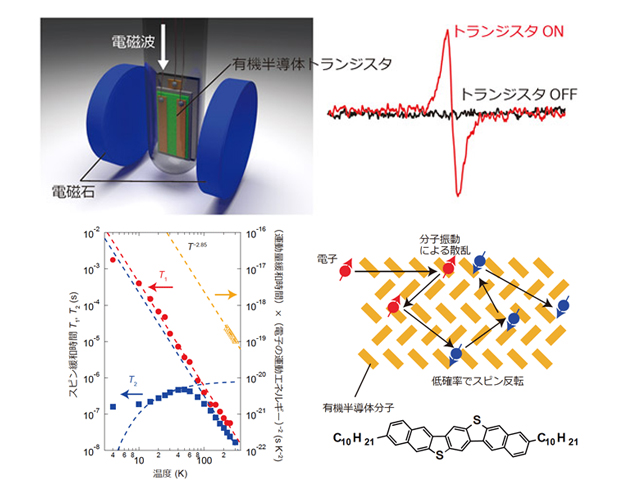

近年有機半導体の材料開発が活発に進んでおり,電荷移動度が10cm2/Vsを超える高移動度有機半導体が複数報告されている。これらの高移動度有機半導体では,従来は見られなかった無機半導体と同様のバンド的な電気伝導が確認されている。しかしながら,低温におけるキャリアの振る舞いやスピンダイナミクスについては未解明な部分が多数存在していた。

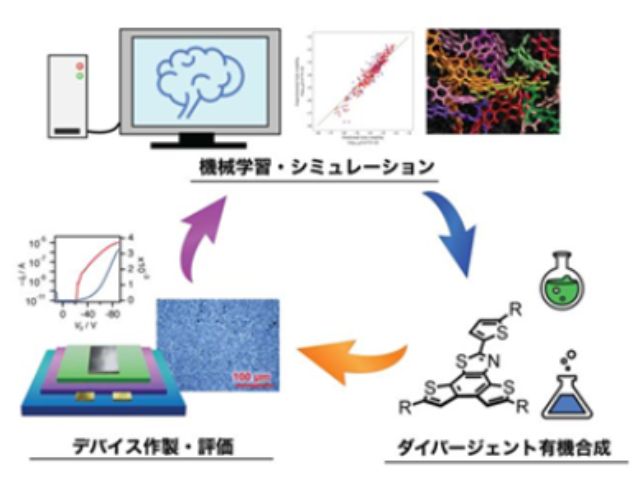

研究グループは,合成された新奇高移動度有機半導体C10-DNBDT-NWをターゲットとし,ホール効果測定とESR測定を高移動度有機半導体の単結晶において測定することで,結晶粒界や分子配向の乱れの影響を受けずに,物質本来が有している電荷やスピンのダイナミクスを測定することに成功した。溶液法により成長した大面積単結晶を用いた電界効果トランジスタの作製が可能になったことで,初めて単結晶デバイスのESR測定を高感度に行なうことができ,この測定が可能になった。

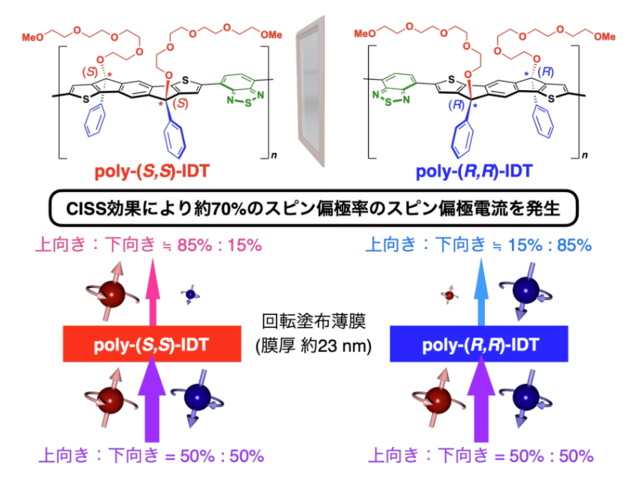

今回,研究グループで開発された大面積単結晶薄膜において,デバイス動作下での先端分光手法を用いることで,初めて高移動度有機半導体のスピン緩和機構を明らかにした。さらに有機半導体の電荷移動度がフォノンによるキャリアの散乱によって制限されていることを明らかにし,有機半導体においても分子振動を抑制することで,電荷移動度が単結晶p型シリコンにも匹敵する650cm2/Vsに達しうることが予見された。

これまでは,電子が分子間を移動する頻度が低いために,有機半導体の電荷移動度は無機半導体と比べて1桁以上小さい移動度を得ることが限界だと考えられていた。今回の結果は,有機半導体中の電子は結晶中を自由に動き回ることができ,既存のシリコンをベースとした演算素子を上回る性能を実現する可能性があることを示唆するもの。そして,そのためには分子の振動を抑制することがポイントになることが分かった。

これにより,今後の有機半導体材料開発では,分子の振動を抑制したデザインへのパラダイムシフトが生じることが期待される。また,有機半導体は今後実用化が期待されるスピントロニクス材料として,無機半導体と同等以上の非常に高い能力を有していることが分かった。この研究は,エレクトロニクス・スピントロニクス素子としての有機半導体の高いポテンシャルを実験的に明らかにし,有機半導体を用いた次世代の演算素子開発の足がかりとなるとしている。