大阪大学の研究グループは,黒リンを用いた光触媒を開発し,この光触媒を使用すると可視光・近赤外光の照射によっても,水から水素生成が効率よく起こることを世界で初めて見出した(ニュースリリース)。

大阪大学の研究グループは,黒リンを用いた光触媒を開発し,この光触媒を使用すると可視光・近赤外光の照射によっても,水から水素生成が効率よく起こることを世界で初めて見出した(ニュースリリース)。

従来の光触媒では,太陽光の3-4%にすぎない紫外光を利用するため,水から水素への太陽光エネルギー変換効率は低いという問題があった。

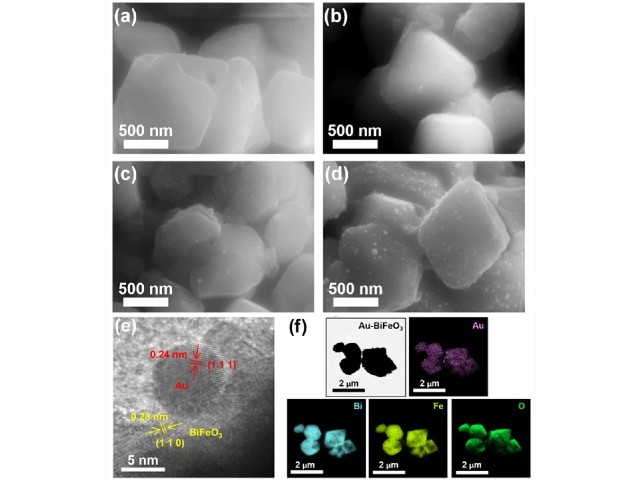

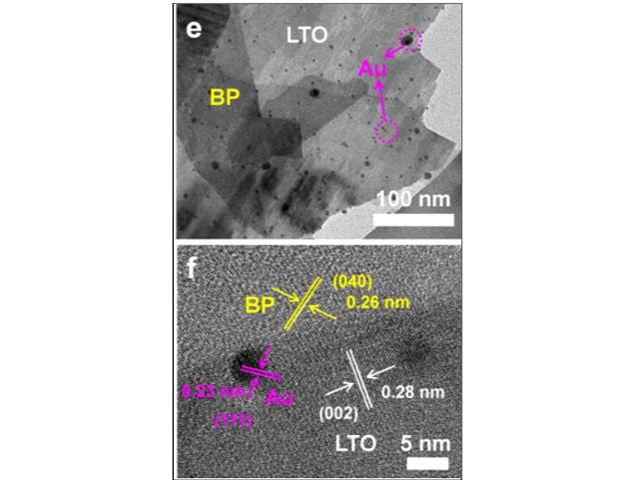

今回,研究グループは,紫外・可視光のみならず近赤外光にも強い吸収をもつ層状の黒リンと,層状のチタン酸ランタン(La2Ti2O7)を数層からなる超薄膜とし,これらと数ナノメートルのサイズの可視光にも吸収をもつ金ナノ粒子との三成分からなる複合体を合成した。

この複合体において,黒リンが可視光・近赤外光に応答する光増感剤として働き,また,金ナノ粒子が可視光に応答する光増感剤として働き,励起電子がチタン酸ランタンに移動し,プロトンの還元により水からの水素生成が効率よく起こることを世界で初めて明らかにした。

新しく開発した黒リン,金ナノ粒子,チタン酸ランタンの複合体を光触媒として使用することによって,太陽光からの広帯域波長光を利用して,水からの水素製造が可能になった。太陽光による水素製造の実現へつながると同時に,環境問題の解決にも大きく貢献することが期待されるとしている。