大阪産業大学,東北大学,JAXAなどの研究グループは,すばる望遠鏡の主焦点カメラによる観測から,115億年前の宇宙における中性水素ガスの分布を,かつてない広さで描き出すことに成功した(ニュースリリース)。

大阪産業大学,東北大学,JAXAなどの研究グループは,すばる望遠鏡の主焦点カメラによる観測から,115億年前の宇宙における中性水素ガスの分布を,かつてない広さで描き出すことに成功した(ニュースリリース)。

「宇宙の大局的な一様・等方性」がどれくらい完全なのか、また、宇宙の大規模構造の種となる初期の密度ゆらぎがどのような性質を持っていたのかを理解すること,特に、銀河が群れ集まった「銀河団」や「超銀河団」という巨大な構造において、銀河の材料となるガスの分布を観測的に調べることは現代の天文学における重要な課題となったいる。

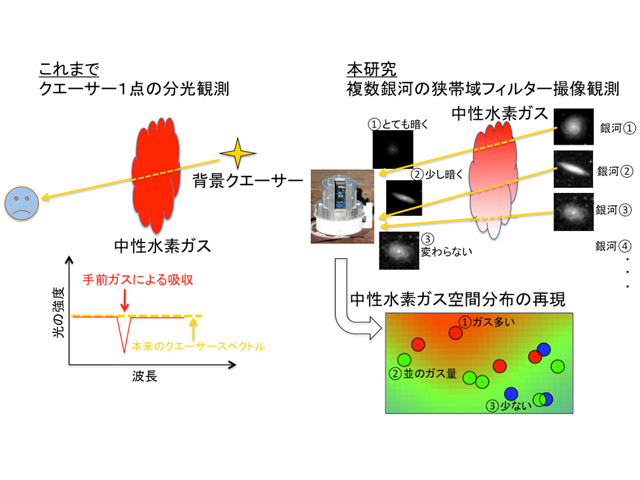

ガスの存在を知るためには,背景の明るい天体光を利用する。ガス中の中性水素は背景にある天体からの光のうち特定の波長のみ吸収するため,背景天体のスペクトル中に特徴的な吸収線が現れる。これまで「クエーサー」と呼ばれる天体が背景光として利用されてきたが,その数が限られているという問題があった。

今回研究グループは,宇宙でありふれた銀河を背景光として利用し,しかも特定の波長の光のみを通す狭帯域フィルターで撮られた画像を用いる方法を開発した。クエーサーを分光観測していた従来の手法に比べて,広い領域におけるガスの分布を短時間で効率よく調べることができる。

研究グループは,過去にすばる望遠鏡搭載の主焦点カメラSuprime-Camで行なった,115億年前の宇宙における大規模な銀河探査のデータに対して,この新手法を適用した。探査天域には「SSA22」領域という超銀河団の先祖 (原始超銀河団) も含まれており,ガスから銀河への進化を考える上で貴重な研究対象となる。

この手法により,115億年前の宇宙における中性水素ガスの分布について,これまでで最も広い視野の地図を複数の天域において描き出すことに成功した。さらに,SSA22原始超銀河団では,中性水素ガス濃度が探査領域全面に渡って一般領域よりも顕著に高いことを見つけた。次々と新しい銀河が生まれつつあるような環境には材料となる中性水素ガスもふんだんにあることを確認した。

一方で,原始超銀河団中で,必ずしも銀河が最も密集している部分にガスも多いというわけではないこともわかった。これは中性水素ガスは個別の銀河の周囲にだけあるのではなく,原始超銀河団領域全体にわたって薄くのっぺりと広がっていると解釈できる。

SSA22領域では中性水素ガスが探査領域全面に渡って多く見られるため,実際はさらに大きく1億6千万光年以上にわたって広がっていると考えられる。これまでは,過去の宇宙ほど物質の分布構造の濃淡は淡く,大スケールかつ高密度な構造は少ないと考えられてきた。しかしながら今回,1億6千万光年という超銀河団程度の大きさの構造が,初期宇宙において既に存在するという驚くべき事実が明らかになった。

このSSA22原始超銀河団における中性水素ガスの巨大構造は今後のさらなる調査が望まれる。全体像を把握するためにはより広視野の狭帯域フィルター撮像観測が必要だが,それは現在活躍中の超広視野主焦点カメラHSCが得意とするところであるため,研究グループは今後,統計的に調べていくとしている。