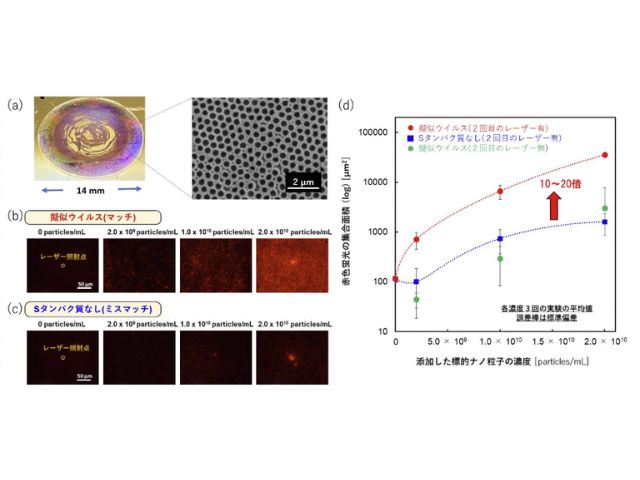

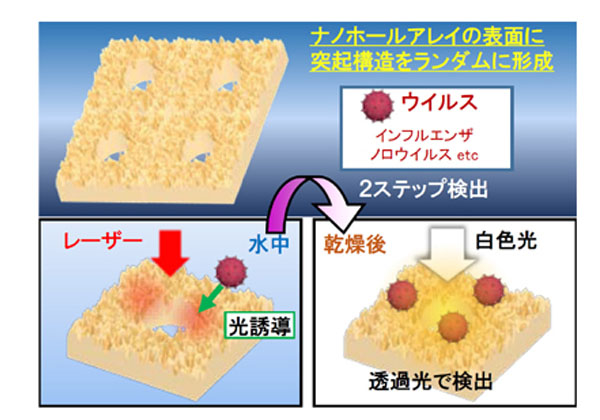

大阪府立大学は,ウイルスや細菌などの検体を光検出できる多細孔型バイオセンサーの表面に乱雑なナノ突起構造を付与することで感度を倍増し,さらに検体を突起先端にレーザー光で誘導して検出効率を向上できることを世界に先駆けて解明した(ニュースリリース)。

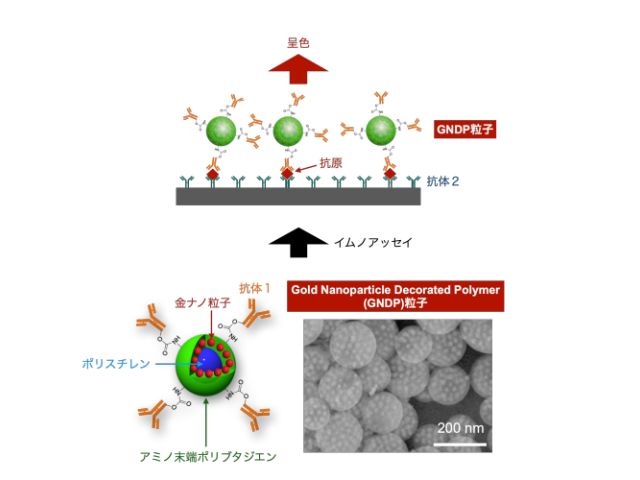

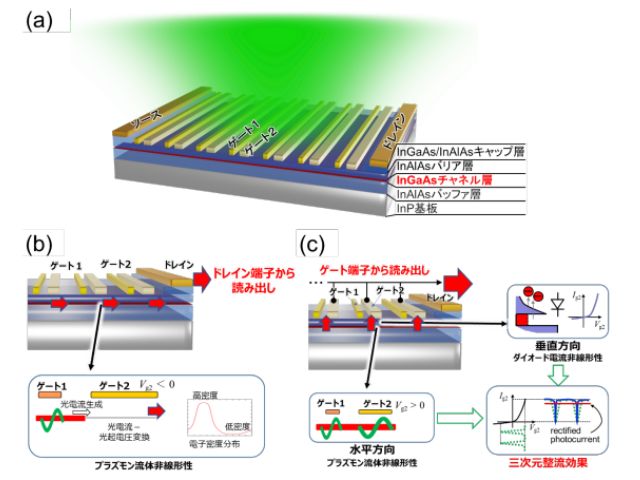

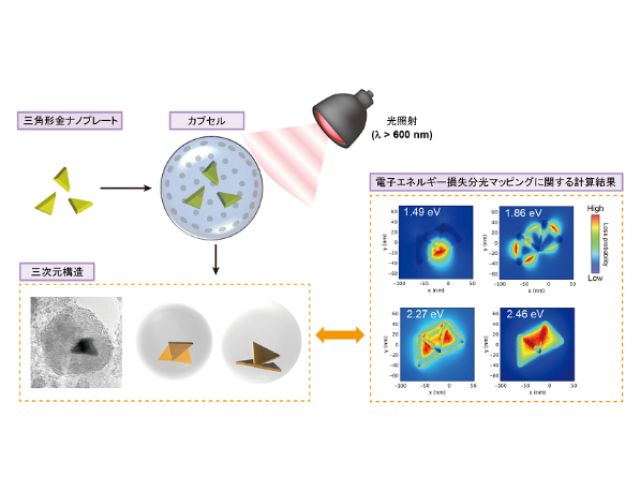

金属ナノ構造に誘電体が近接した時に生じる鏡像効果によって,特に金属の突起構造に光を照射すると,表面プラズモン(SP)が突起部分に局在する現象が生じ,近接する誘電体内での鏡像効果も高効率に生じる。研究グループは,この原理をナノホールアレイに適用することを着想し,特に乱雑な突起構造,ランダムナノスパイクを金属薄膜表面に付与することでセンサーの高効率化を狙った。

600nm×600nm×120nmの金薄膜に直径240nmの穴が開いた構造を,x-y平面内で多数並んだ構造をナノホールアレイとして想定し,また比較対象として研究グループが提案するナノ突起構造付きのナノホールアレイを想定し,有限差分時間領域 (FDTD)法を用いて光の透過スペクトルを計算した。

FDTD法によるシミュレーションの結果,センサー表面にランダムナノスパイク構造が存在する場合には,ウイルス付着時の透過スペクトルのピークの長波長側へのシフト量が最大で2倍近く向上する可能性があることを解明した。

さらに,レーザー照射下でウイルスに作用する光誘起力によって,ウイルスをナノスパイク近傍まで光誘導できる可能性を示すことができた。ウイルスを想定した誘電体球は,この波長帯の光に対し本質的に共鳴しない。しかし,ナノホールアレイで異常透過が生じる波長においては,ウイルスは共鳴的にレーザーの伝搬方向へと押され,またナノスパイクの先端部分へと引き付けられるような光誘起力も作用する。

この共鳴現象は,ウイルスがナノスパイクに接近した際に,突起内のSPがウイルス内に映り込んだ鏡像による効果だと考えられるという。異常透過のピーク波長は,ランダムナノスパイクの平均高さや周期などを通じて制御できるため,例えば共鳴波長を,光ピンセットで良く用られる赤外域の1064nmなどに合わせることで,このセンサーの光学系に光マニピュレーションの光学系を簡単に組み合わせられるとしている。

今後の課題として,ランダムナノスパイク近傍へのウイルスや細菌の光誘導と透過スペクトルの変調効果に関する実証実験,実用的な検出システム開発のための継続的な研究が必要不可欠だとする。これらの課題が達成されれば,低コストかつシンプル,迅速,高スループットな微生物の光検出法の実現に道を拓くことができ,様々な感染症の防止に一石を投じることができるとしている。