新エネルギー・産業技術総合開発機構(NEDO)のプロジェクトで,人工光合成化学プロセス技術研究組合(ARPChem)と東京大学,東京理科大学は,助触媒の自己再生機能を有する光触媒シートを開発し,人工光合成の社会実装に向け重要な酸素発生機能の寿命を従来の20時間程度から1100時間以上へ飛躍的に向上させることに成功した(ニュースリリース)。

新エネルギー・産業技術総合開発機構(NEDO)のプロジェクトで,人工光合成化学プロセス技術研究組合(ARPChem)と東京大学,東京理科大学は,助触媒の自己再生機能を有する光触媒シートを開発し,人工光合成の社会実装に向け重要な酸素発生機能の寿命を従来の20時間程度から1100時間以上へ飛躍的に向上させることに成功した(ニュースリリース)。

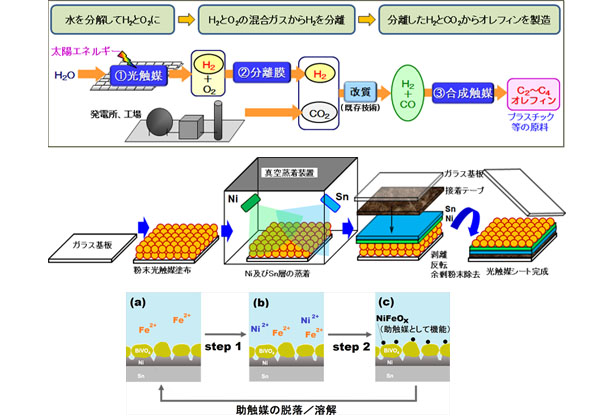

光触媒シートにおいては,太陽光を吸収する光触媒の表面に,水素発生や酸素発生などの化学反応を促進する「助触媒」と呼ばれる物質を固定化して,動作させることが一般的。助触媒としては,水素発生用には白金やロジウム等の貴金属が用いられ,酸素発生用には鉄,ニッケル,コバルトなどの酸化物が用いられる。

これら助触媒は,通常は厚さ数10㎚以下の薄膜または同様のサイズの微粒子として,スパッタ法等を用いて光触媒上に固定化されるが,水分解反応を長時間行なう過程で助触媒が水中に脱落,溶解してしまい,光触媒の長寿命化を妨げる大きな要因となっていた。

この課題を解決するために,世界最高水準の酸素発生機能を有する可視光応答性光触媒であるバナジン酸ビスマスの粉末をガラス基板上に塗布し,その上に導電層としてニッケルとスズを蒸着,その後,導電層および光触媒層を剥離する粒子転写法プロセスにより,酸素発生機能を有する光触媒シートを開発した。

得られた光触媒シートは,光触媒であるバナジン酸ビスマスとスズとニッケルの導電層が強固に接合されている。さらに,この光触媒シートを水中に入れた場合,導電層からNi2+イオンが微量に水中に溶出し,水中に微量溶解している鉄イオン(Fe2+)とともに混合酸化物として光触媒表面に固定化されること,このニッケル鉄混合酸化物(NiFeOx)が光触媒の助触媒として機能することを見出した。

従来法で作製したバナジン酸ビスマス光触媒シート,あるいは今回の手法で作製した光触媒シートを水中(ホウ酸緩衝液中)に浸漬し,光照射を行なった場合の酸素発生に基づく光電流を測定したところ,従来法で作製した光触媒シートでは,酸素発生機能を最大とさせる動作条件の場合,光照射開始から20時間後程度から助触媒の脱落,溶解に起因する活性低下が始まる。これに対して,今回の手法によって作成した光触媒シートでは,1100時間経過しても全く活性低下が認められなかった。

この手法によって作製された光触媒電極表面では,助触媒であるニッケル鉄混合酸化物(NiFeOx)が光触媒表面から脱落,溶解しても導電層からNi2+イオンが微量に水中に溶出すことで助触媒が自己再生される。これにより,1100時間という長寿命を達成することができた。このような助触媒の自己再生機能を有する光触媒は,これまで全く知られていなかった。

今回開発した技術は,光触媒の長寿命化に関する新たな指導原理を示した画期的なもの。今後,光触媒の長寿命化のための手法開発を更に進めてゆくとともに,2021年度末の目標である太陽エネルギー変換効率10%の達成を目指すとしている。