東京大学国際高等研究所カブリ数物連携宇宙研究機構(Kavli IPMU)及びロシア シュテルンベルク天文研究所から成る研究グループは,超高輝度超新星の新たな理論モデルを計算し,光度変化のデータを世界に先駆けて説明することに成功した(ニュースリリース)。

東京大学国際高等研究所カブリ数物連携宇宙研究機構(Kavli IPMU)及びロシア シュテルンベルク天文研究所から成る研究グループは,超高輝度超新星の新たな理論モデルを計算し,光度変化のデータを世界に先駆けて説明することに成功した(ニュースリリース)。

太陽など宇宙に存在する恒星のうち,大質量の恒星は最後に大爆発を起こし,超新星として観測される。超新星の一種で,超高輝度超新星と呼ばれ通常の超新星の10倍から100倍明るく輝くものが最近発見されるようになった。

このような高輝度を生み出すエネルギー源や爆発のメカニズムについては近年盛んに研究が進められてきた。特に,TypeⅠと呼ばれる水素の乏しい超新星で高輝度超新星となっているものについては高輝度になる要因について,いくつかのメカニズムが提案されてきたが,依然として謎となっていた。

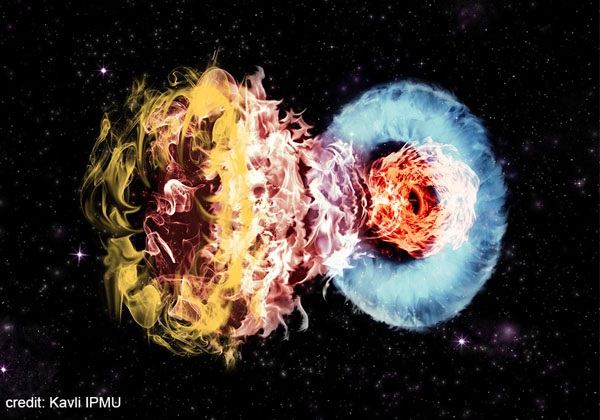

研究グループは,水素の乏しい高輝度超新星についてのシミュレーションを行なった。これらの超新星が,超新星爆発時に既に周囲にあった大量のガスと超新星爆発時の噴出物が爆発的な衝突をするというモデルの計算を行ない,その光度変化を複数の波長で示した。

その結果,超新星の輝度の時間変化の観測データを上手く説明することに世界で初めて成功した。この結果は,超新星爆発前から存在していた周囲の大量のガスが,超新星爆発時の輝きに大きな影響を及ぼしていることを示唆するもの。

さらに,周囲のガスの量が,太陽質量の100倍以上という大量な量と見積もられ,超新星爆発前の星は初代星であった可能性があるが,初代星には通常豊富に水素が含まれていたと考えられるため,何らかの形で爆発前に水素が奪われていた可能性があり,更なる理論的研究が必要だとしている。

今回の成果は,Kavli IPMUで進められた大変重要なもの。今後,理論モデルの更なる研究により,超高輝度超新星が明るく輝くメカニズムに更に迫るとともに,初代星の研究の進展も期待されるという。