国立天文台,東北大学,上海天文台,プリンストン大学などのメンバーからなる国際共同研究チームは,すばる望遠鏡の超広視野主焦点カメラ Hyper Suprime-Cam(HSC)が撮像したデータの中から,私たちの住む銀河系に付随する衛星銀河を新たに発見した(ニュースリリース)。

国立天文台,東北大学,上海天文台,プリンストン大学などのメンバーからなる国際共同研究チームは,すばる望遠鏡の超広視野主焦点カメラ Hyper Suprime-Cam(HSC)が撮像したデータの中から,私たちの住む銀河系に付随する衛星銀河を新たに発見した(ニュースリリース)。

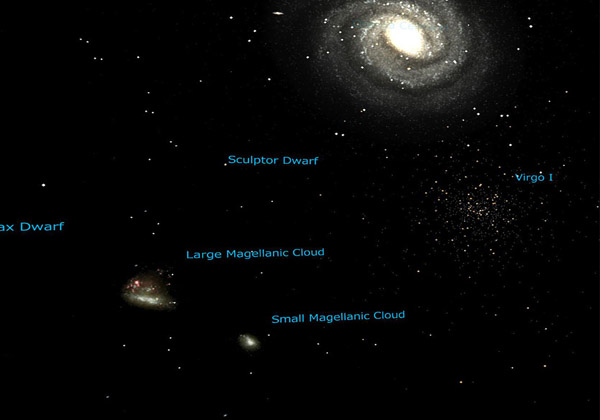

銀河系に付随する衛星銀河はこれまで50個近く同定されており,そのうち矮小銀河と分類されるもの(光度が暗く小さな銀河)はこれまで40個程度発見されており,その多くは「いわゆる超低光度矮小銀河」と呼ばれるとても暗い銀河。

しかし,その観測には口径2.5mから4mの中口径望遠鏡が使われてきたため,太陽に比較的近いものやあまり暗くない矮小銀河だけが同定され,もっと遠くで銀河系ハロー(球状星団などの古い恒星系が存在する銀河円盤周囲の広大な領域)の外側にあるものや,光度がとても暗い矮小銀河はこれまで見落とされてきた。

このような暗い矮小銀河の探査には,8.2mの大口径を持つすばる望遠鏡と超広視野焦点カメラHSCの組み合わせが威力を発揮する。矮小銀河を同定するには,まず多量の観測データの中から恒星がまとまって存在していて,その空間密度が超過している部分を探し出す。

さらに,この密度超過が偶然ではなく一定の恒星種族からなる恒星系であることを,恒星の色・等級図を用いて確認作業を行なう。もし密度超過が矮小銀河であれば,色・等級図上で特徴的なパターンを示す。

その結果,明らかに高い密度超過で,かつ色・等級図上で矮小銀河に見られるような恒星分布を示すものを,おとめ座の方向に見つけることができた。可視での絶対等級は-0.8等級ととても暗く,しかもその半径は124光年と空間的に広がっていて,同じ程度の明るさを持つ球状星団に比べて系統的に大きいことから,矮小銀河のひとつと同定することができた。

今回発見された矮小銀河 Virgo I は最も暗い矮小銀河のひとつと言える。また,この矮小銀河までの距離は,太陽から28万光年もある。これほど遠い距離では,今回のようなとても暗い矮小銀河を従来の探査では見つけることができなかった。実際,今回 Virgo I が発見された天域は既に探査が行なわれている。

太陽から遠い距離にあって銀河系ハローと呼ばれる広い空間領域には,未発見の暗い矮小銀河がたくさん存在している可能性がある。これらを調べることによって,銀河系がどのように形成されてきたのか,またその過程でダークマターがどのように関わってきたのか,重要なヒントが得られる可能性があるという。

すばる望遠鏡では,HSCを用いて非常に広い天域を観測する「戦略枠観測プログラム」を実行していて,今回見つかった暗い矮小銀河はこの初期データから見つかった。このプログラムはこれからも続き,この初期データよりも10倍広い天域を観測する予定で,Virgo I のような暗い矮小銀河がさらに見つかることが期待されるとしている。