理化学研究所(理研)とパキスタン・サイエンシズ・アンド・テクノロジー国立大学の国際共同研究チームは,ラットを用いて,恐怖の到来があらかじめ予測されると,特定の脳活動が後に起こる恐怖体験の際に感じる恐怖の強さを抑制し,過剰な恐怖記憶の形成を防いでいることを発見した(ニュースリリース)。

理化学研究所(理研)とパキスタン・サイエンシズ・アンド・テクノロジー国立大学の国際共同研究チームは,ラットを用いて,恐怖の到来があらかじめ予測されると,特定の脳活動が後に起こる恐怖体験の際に感じる恐怖の強さを抑制し,過剰な恐怖記憶の形成を防いでいることを発見した(ニュースリリース)。

恐怖体験に関する記憶は,危険の予知など,私たちの生活に必要な能力。しかし,必要以上に強い恐怖記憶の形成は,ストレスと関連した不安障害の一因となる。実際の体験に見合った適度な強さの恐怖記憶を形成するには,恐怖を感じるための脳の働きに加えて,過剰な恐怖を抑制するための脳の働きも必要であると仮定されてきたが,その実態はほとんど明らかになっていなかった。

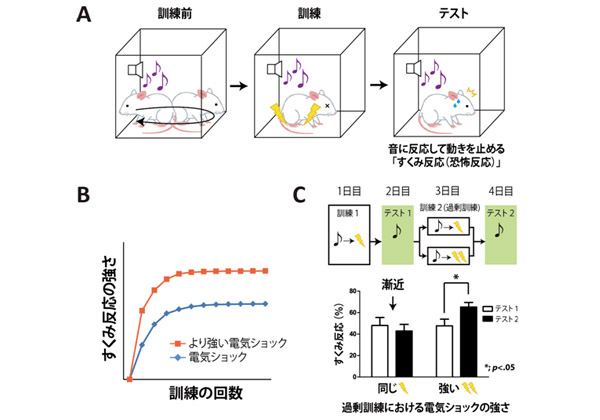

ラットに何の反応も誘発しない音を提示した後に,恐怖体験として弱い電気ショックを与える訓練を行なうと,ラットは音によって電気ショックの到来を予測することを学習し,音に対してすくみ反応という恐怖反応を示すようになる。この「恐怖条件づけ」では,恐怖反応の強さは訓練を繰り返すたびに増加するが,十分に行なうとそれ以上訓練しても増加しないことが知られている。これは「恐怖学習の漸近(ぜんきん)現象」として,多くの生物種で認められる普遍的な現象。

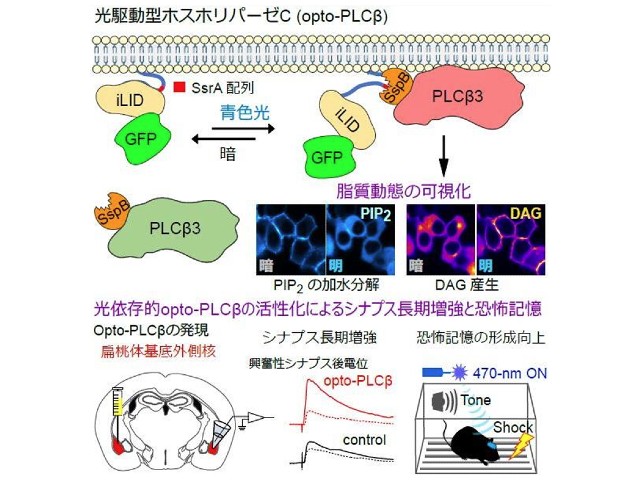

今回,研究チームはこの現象をもとに,恐怖体験の事前予測による過剰な恐怖学習の抑制について調べ。その結果,ラットが一度恐怖を体験し,恐怖の到来を事前に予測できるようになると,「扁桃体中心核→中脳水道周囲灰白質→吻側(ふんそく)延髄腹内側部」回路という一連の脳領域が活性化し,さらなる恐怖記憶の形成を防ぐ働きをすることを発見した。

また,光遺伝学を使ってこの回路の働きを不活性化すると,あらかじめ予測された恐怖刺激によって起こる,恐怖記憶形成の中枢である扁桃体外側核の活性化が増加することが分かった。さらに,この回路を抑制すると,ラットの恐怖記憶が通常の漸近値を超えたレベルまで増加することも分かった。

この成果の過剰な恐怖に対する“脳内ブレーキメカニズム”は,私たちの日常におけるストレスコントロール,さらには不安障害などの精神疾患のメカニズムの理解につながるとしている。