海洋研究開発機構(JAMSTEC)らの国際研究チームは,大気汚染ガスである二酸化窒素(NO2)の衛星観測に3~5割の過小評価があり,その原因の一つが,エアロゾルにあることを見出した(ニュースリリース)。

海洋研究開発機構(JAMSTEC)らの国際研究チームは,大気汚染ガスである二酸化窒素(NO2)の衛星観測に3~5割の過小評価があり,その原因の一つが,エアロゾルにあることを見出した(ニュースリリース)。

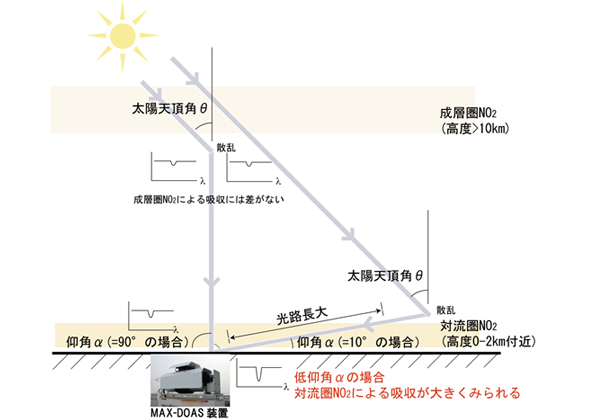

星から遠く離れた地上付近に存在するNO2による微弱な吸収(1%以下)を,雲や成層圏を通して,光の経路も考慮しながら精度よく計測することは非常に難しいため,成層圏にも存在するNO2分の適切な差し引きや,雲が部分的にあるときの影響など,衛星からの観測にはさまざまな不確かさが伴う可能性が高く,信頼性の高い発生量の評価を困難にしてきたことから,検証観測の実施が望まれていた。

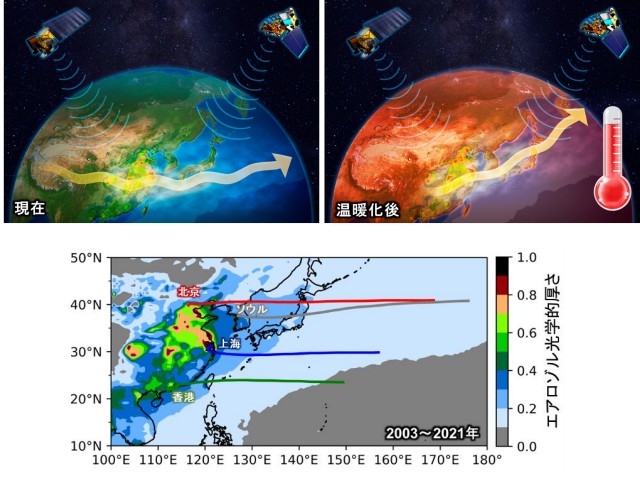

今回,大気中に共存する微小粒子PM2.5などのエアロゾルが,衛星観測のプローブ光である太陽光の経路を撹乱し,地表付近のNO2を観測されないように覆い隠してしまう「シールド効果」である可能性を,日本・中国・韓国・ロシアでの地上観測網(MAX-DOAS)データを用いた衛星データの検証結果から見出した。

地上観測では,衛星観測の場合と比べて,エアロゾルの影響や,NO2の高度分布などを正確に把握することが可能となり,より多くの情報量を加味して「対流圏NO2カラム濃度」をより高い精度で決定することができる。

この成果は,これまで衛星データに基づいて推計された窒素酸化物の発生量見積もりを上方修正する必要があることを意味し,人間活動の地球環境への影響がこれまでの予想以上である可能性を示唆している。

また,衛星観測からNO2の量を導き出す際の精度を高めるには,PM2.5などのエアロゾル粒子の光撹乱効果を適切に考慮することが重要であることを観測結果から初めて裏付けた。

今後,地上観測網によるNO2観測を継続していくとともに,このような効果がNO2以外のガスの衛星観測にも及んでいる可能性について検討を進めるとしている。

関連記事「いぶき,CO2濃度が400ppmを超えたことを確認」「JAMSTEC,北極海上でのBC測定に成功」「「いぶき」,人間によるメタン濃度の上昇を検出」