理化学研究所(理研)の研究チームは,ラットを使った実験で,恐怖体験の記憶形成において従来の仮説は有力であるものの,それだけでは十分ではなく,神経修飾物質の活性化も重要であることを示した(ニュースリリース)。

理化学研究所(理研)の研究チームは,ラットを使った実験で,恐怖体験の記憶形成において従来の仮説は有力であるものの,それだけでは十分ではなく,神経修飾物質の活性化も重要であることを示した(ニュースリリース)。

人間は,日常のささいな出来事は簡単に忘れてしまう一方で,恐怖を感じた体験は記憶として残る。これまで,記憶の形成は「ヘッブ型可塑性」によって形成されるという説が有力だった。これは,互いにつながった2つの神経細胞(ニューロン)が同時に活動し,その結合(つながり)が強化されることによって記憶が形成される,という仮説。しかし,この仮説は,実際に記憶を形成している最中の脳内においては,未だ検証されていなかった。

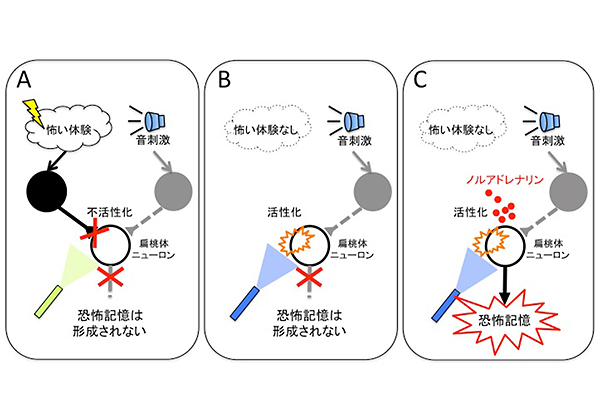

研究チームは,神経回路機能を光と遺伝子操作を使って調べる光遺伝学によって,ラット脳内の扁桃体の神経活動を抑制した。その結果,実際に恐怖記憶の形成が阻害されただけでなく,扁桃体でのニューロン同士のつながりの強化も妨げられ,ヘッブ仮説を支持する結果が得られた。

また,光遺伝学によって扁桃体のニューロンを人工的に活性化しても,怖い体験は与えずに音刺激を与えるだけでは,恐怖記憶は形成されないことが分かった。

しかし,扁桃体のニューロンの人工的な活性化に加えて,覚醒や注意に作用する神経修飾物質「ノルアドレナリン」の受容体を同時に活性化させると,怖い体験を与えなくても,恐怖記憶が形成されることが明らかになった。

この結果は,恐怖体験の記憶形成においてヘッブ型可塑性は有力な仮説であるものの,それだけでは十分ではなく,神経修飾物質の活性化も重要であることを示唆している。

研究グループはこの研究成果について,恐怖記憶が作られる仕組みを理解することで,心的外傷後ストレス障害(PTSD)など恐怖記憶が有害に働いている疾患を,軽減させる治療への応用が期待できるとしている。

関連記事「東大,光によるグルタミン酸刺激と光遺伝学を用いてドーパミンの脳内報酬作用機構を解明」「OIST,「辛抱強さ」はセロトニンによって促進されることを光遺伝学で発見」「東大,神経活動を可視化する超高感度赤色カルシウムセンサを開発」「産総研ら,近赤外レーザにより生きた細胞を操作する技術を開発」