九州大学の研究グループは,発熱を最小限に抑えたスピン流生成法を開発し,同技術を超伝導体へのスピン注入実験に適用することで,電流にとっては完全導体である超伝導体が,スピン流にとっては絶縁体となることを実験的に明らかにした(ニュースリリース)。

九州大学の研究グループは,発熱を最小限に抑えたスピン流生成法を開発し,同技術を超伝導体へのスピン注入実験に適用することで,電流にとっては完全導体である超伝導体が,スピン流にとっては絶縁体となることを実験的に明らかにした(ニュースリリース)。

エレクトロニクスデバイスの更なる高性能化・高機能化の観点から,スピン角運動量の流れであるスピン流を用いたデバイスが注目されている。スピン流を用いることで,情報の担い手を電荷からスピンに替え,不揮発性による消費電力の大幅な低減が期待できるとともに,スピンの方向自由度を用いた多彩な特性をデバイスに付加させることができる。

このような一連の研究の中で,スピン流が超伝導体中でどのように振る舞うかが注目されていた。しかし,従来の素子構造では,スピン流を生成する際に,大きな熱が発生してしまうとともに,スピン流に電流が重畳されてしまうため,超伝導特性が変化し,詳細な知見を得ることができなかった。

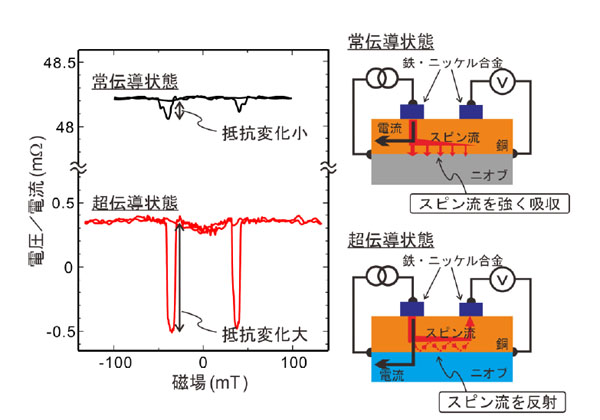

研究グループは,超伝導特性を示すニオブ薄膜上を熱伝導率の高い銅で覆い,さらに,その上に,スピン流を生成するための微小な強磁性体を作製した。これにより,発熱を大幅に抑えながら,電流の重畳していないスピン流が生成可能になる。

このスピン流が銅-ニオブの二層膜中をどのように流れるかについて調べた結果,ニオブが常伝導状態のときはスピン流がニオブ側に強く吸収されるが(抵抗変化小),超伝導状態のときは,スピン流はニオブ側には吸収されず,銅-ニオブ界面で反射される(抵抗変化大)ことがわかった。

この結果は,電流にとっては抵抗がゼロである超伝導状態が,スピン流にとっては絶縁体となることを示すもの。これは,超伝導転移に伴いスピン流の伝導特性が劇的に変化することを示しており,研究グループは,スピン流に対するスイッチや増幅素子などへの展開が期待できるとしている。

更には,極薄超伝導体を介したスピン流のトンネル効果の観測など,新しい量子現象の観測なども期待され,超伝導とスピンを融合した新たなエレクトロニクス分野の開拓に大きな知見をもたらすとしている。

関連記事「東工大,低温合成により3つの鉄カルコゲナイド系超伝導体を発見」「広島大,高温超伝導体機構の解明に繋がる新物質の合成に成功」「理研ら,超伝導回路を用いたパラメトロンによる量子ビット高精度読出しに成功」