大阪大学の研究グループは,日本原子力研究開発機構(原研)および阿南工業高等専門学校,東北大学と共同で,たった一つの粒子が引き起こす化学反応を利用して,長さや太さをnmレベルで自由に制御した世界で最も細いタンパク質の“ひも”を形成し,この莫大な表面に酵素を固定することで,疾患診断などに応用可能な超高感度を有する新しいタンパク質ナノ材料の形成に成功した(プレスリリース)。

タンパク質分子は,分子自身が集合体を形成する性質(自己凝集能)により構造形成を行なう場合,その大きさを制御し,かつ均一性を確保することは極めて困難であり,さらに自己凝集能をもたないタンパク質分子はそもそも構造体形成ができないという本質的な問題点を抱えていた。

特に,ナノ構造体のサイズ・均一性は,構造体を細胞に取り込む際の食作用においてきわめて重要であり,特定の細胞をターゲットとした薬剤担持材料・ドラッグキャリアの開発における重要課題だった。

一方で,粒子線(イオンビーム)は,α線・β線・γ線といった従来からの電離放射線と異なり,一つ一つの粒子(原子)が通過する軌道に沿って、「どのくらいのエネルギーを与えるか」をきちんと制御することが可能で,また、そのエネルギーを与える範囲も,軌道に沿った数10~100㎚の範囲に限定できる。

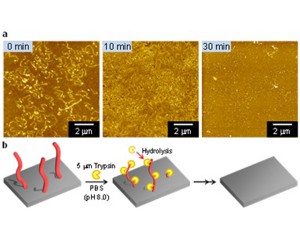

今回研究グループは,タンパク質の薄い膜にイオンビームを通過させることで,その一つ一つの原子が通過した軌道に沿って,タンパク質分子同士の架橋反応(橋かけ反応)を引き起こし,太さ数㎚で,長さを完全に任意・均一に制御した超極細の「ひも」(ナノワイヤ)を作りだした。

今回形成されたタンパク質ナノワイヤーは,人工的に一様形成できるものとして最も細いもので,たとえば半導体素子の形成などに用いられる微細加工技術に比べ,さらに10分の1程度の1次元超微細構造体。

従来の微細加工技術では、このような構造体の長さと太さの比率(アスペクト比)について,どんなに大きなものでも数10程度が限界(一般的には4~5程度)とされてきたが,「ひとつの原子はどこまで行っても一つの原子である」という性質を利用したこの手法は理論的にはこのアスペクト比をどこまでも大きくすることが可能であり,実際に約1000を超えるアスペクト比を有するナノワイヤーの一様形成に成功している。