日本原子力研究開発機構,東北大学,京都大学らは,ミラノ工科大学,欧州シンクロトロン放射光施設,J-PARCセンター,総合科学研究機構,高エネルギー加速器研究機構,関西学院との共同研究により,銅酸化物超伝導体における電子の動きの全体像を解明することに成功した(ニュースリリース)。

1986年に発見された銅酸化物高温超伝導体は,現在知られている中では最も高い温度(約-120℃)で超伝導体となる物質であり,発見から25年以上を経た今もなおその発現機構解明を目指した研究が続いている。 銅酸化物において超伝導を引き起こすためには,電子間のクーロン相互作用によって反強磁性絶縁体となった母物質に電荷(電子またはホール)をドープすることが必要。

超伝導を担う電子にはスピンと電荷という特性があるが,電荷をドープするにつれて,反強磁性を担っていた電子のスピンやドープされた電荷の動きがどのように変遷してゆき,さらにその結果として超伝導となるかを知ることが,銅酸化物の超伝導を理解する鍵と言える。

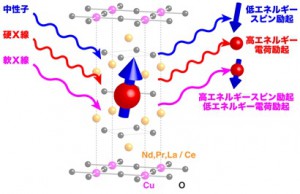

この研究では,近年技術が発展した三種の量子ビーム,軟X線,中性子,硬X線の非弾性散乱を組み合わせることで,負の電荷が導入された(電子ドープ型)銅酸化物高温超伝導体におけるスピンと電荷の励起の全容を明らかにした。

銅酸化物では,超伝導発現のために導入した電荷が正の物質(ホールドープ型)と負の物質(電子ドープ型)の二種類があることが知られているが,研究で得られた電子ドープ型の電子の動きはホールドープ型での動きとは大きく異なっており,より動きやすい状態にあることがわかった。

今後,このような電子の動きを統一的に記述するような理論モデルを探索することで,銅酸化物における超伝導発現機構解明に近づけるものと期待される。また,この成果は,非弾性散乱における量子ビーム相補利用研究の有用性を初めて実証したものでもある。