生魚はもっとも鮮度が気になる食品の一つだ。魚の鮮度を知る目安として,腹の張り具合や表皮の光沢,えらの色などが昔から言われているが,素人でも比較的分かりやすい指標として「目の濁り」がある。獲れたての魚の目は透き通っているが,古い魚は目が濁るとされている。しかし定量的な指標は無く,あくまで「勘と経験」が頼りになる。

生魚はもっとも鮮度が気になる食品の一つだ。魚の鮮度を知る目安として,腹の張り具合や表皮の光沢,えらの色などが昔から言われているが,素人でも比較的分かりやすい指標として「目の濁り」がある。獲れたての魚の目は透き通っているが,古い魚は目が濁るとされている。しかし定量的な指標は無く,あくまで「勘と経験」が頼りになる。

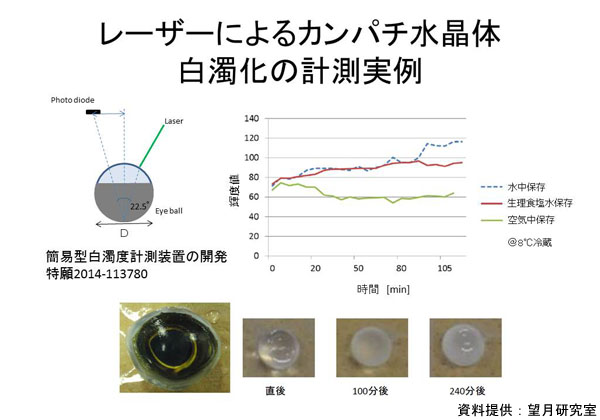

東洋大学理工学部教授の望月修氏の研究室では,この魚の目の濁りを利用して,魚の鮮度を定量的に計測する方法を開発している。具体的にはレーザ(市販のグリーンのレーザポインタに安定化電源を装着したものを使用)を魚の目に照射し,眼底から反射してくる光を計測することで,水晶体の濁り具合を計測する。

望月氏は実際に魚の目が時間の経過によって変化する様子を,カンパチの目を使って調べた。カンパチの水晶体を取出し,上記の装置を使って調べたところ,魚についたままの環境を模した目(水中に入れておいた水晶体)は,時間の経過と共に白濁していくことが分かった。

望月氏は実際に魚の目が時間の経過によって変化する様子を,カンパチの目を使って調べた。カンパチの水晶体を取出し,上記の装置を使って調べたところ,魚についたままの環境を模した目(水中に入れておいた水晶体)は,時間の経過と共に白濁していくことが分かった。

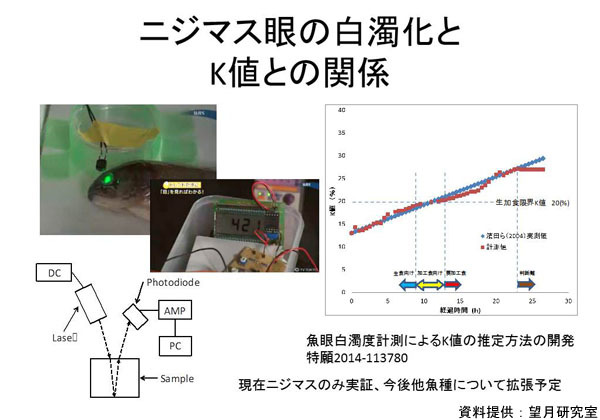

ところで,一般的に魚の鮮度はK値と呼ばれる指標で示される。K値とは,ATP関連化合物(核酸関連物質)全体に占めるイノシン酸とヒポキサンチンの割合を示したもの。一般的に刺身にできる魚のK値は20%以下,すし種には40%程度,焼き魚は60%以下,80%以上は腐敗しているとされ,魚が新しいほどK値は低い。ただし,K値を求めるためには魚肉を採取して分析する必要がある。

望月氏はサンプルとしてニジマスを使い,目の白濁化とK値の変化との関係を調べたところ,両者は高い相関を示した。つまり,目の白濁化を調べることで,傷を付けることなく,魚の鮮度を測定できることが分かった。

望月氏はサンプルとしてニジマスを使い,目の白濁化とK値の変化との関係を調べたところ,両者は高い相関を示した。つまり,目の白濁化を調べることで,傷を付けることなく,魚の鮮度を測定できることが分かった。

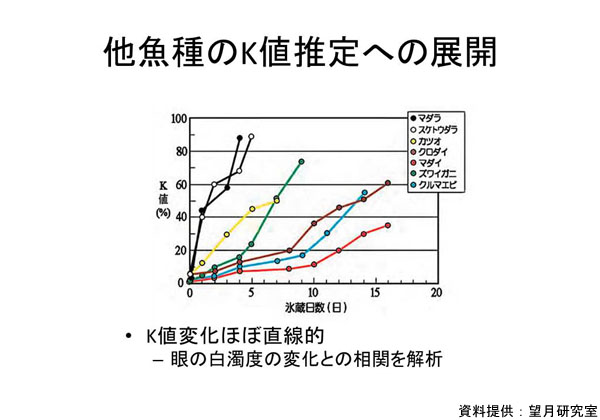

ただし,魚はその種類によって経過時間とK値の変化の度合いが異なる。例えばタラの類は刺身として食卓に乗ることはないが,これはタラのK値の変化が速く,店頭に並ぶ頃には生食には適さなくなっているからだ。一方でタイの仲間は比較的日持ちが良く,氷蔵することで10日程度は刺身で食べることができる。

このため,実験に使用したニジマスのK値の変化をそのまま他の魚に当てはめることはできないが,K値はどの魚も,共通して直線的に変化することが知られており,望月氏は魚種ごとにK値の傾きを求めることで,ほかの魚の鮮度も知ることができるのではないかとしている。

このため,実験に使用したニジマスのK値の変化をそのまま他の魚に当てはめることはできないが,K値はどの魚も,共通して直線的に変化することが知られており,望月氏は魚種ごとにK値の傾きを求めることで,ほかの魚の鮮度も知ることができるのではないかとしている。

この技術が実用化すれば,例えば魚の加工工場のラインにこのセンサを設置することで,流れてくる魚の全量検査が非破壊で可能になる。またスマートフォンやタブレットに内蔵することができれば,魚売り場で鮮度を確認することもできる。

もちろん,切り身で販売されている魚にこの方法は使えないが,切り身の表面の色や乾き具合といった指標と鮮度との間に,何らかの相関があることが分かれば,この方法が応用できるのではないかと,望月氏は考えている。

今後は実用化に向けて小型化に取り組み,メーカとも協力して1年以内にハードウェアの完成を目指すという。技術自体は難しいものではなく,装置の構成もシンプルであることから,早期の実現が期待できそうだ。