福井大学と情報通信研究機構(NICT)は,次世代の高速・大容量無線通信技術で利用が見込まれているテラヘルツ波を安心安全に利用するための実験的研究を可能とする,高強度テラヘルツ波連続発生装置を開発した(ニュースリリース)。

次世代高速通信に期待されるテラヘルツ波が,人体に影響を及ぼす可能性を明らかにする研究が必要となっている。特に,高強度のテラヘルツ波が皮膚や眼に当たり続けた場合に生じる温度の上昇や,それによる障害の可能性について詳細な調査は必要不可欠。

しかし,このような研究に必要なテラヘルツ帯周波数(0.6THz)の電波については発生自体が難しく,照射部位の体温を上昇させるために必要な,数分間以上にわたり高強度で連続的に発生させる装置は存在していなかった。

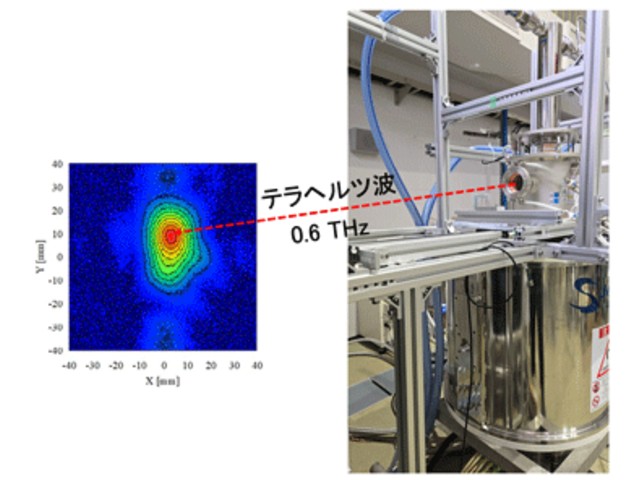

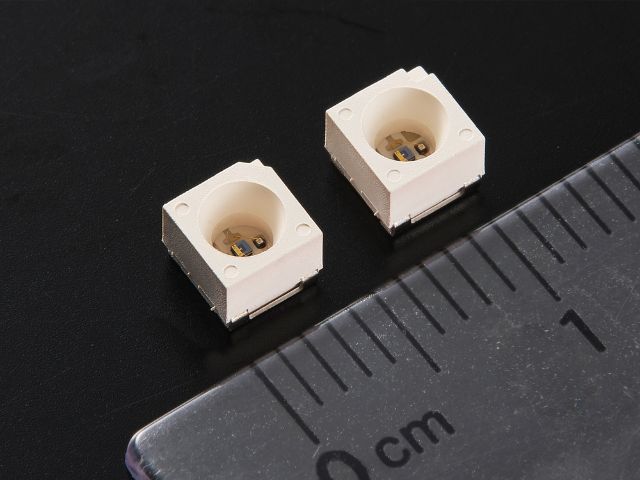

研究では,核融合実験施設等において高強度電波発生装置として利用されるジャイロトロンについて,テラヘルツ帯周波数(0.6THz)で高強度の電波を発生させることが可能な条件を明らかにし,設計を行ない,新たなジャイロトロンを開発した。

このジャイロトロンを用いることで高強度テラヘルツ波を連続的に発生させることが可能となり,世界で初めてテラヘルツ波の安全性に関する実験を高い信頼性で実施できるようになった。

今回,開発したジャイロトロンを用いることで,0.6THzの電波を高強度(半導体素子を用いた市販装置の1,000倍以上)で,連続的に発生できることを確認し,中心部で強度が高い円形のテラヘルツ波を観測した。

また,医学・生物実験に必要な高強度レベルで一定かつ連続的に10分間以上照射することができ,テラヘルツ波照射による体温上昇や障害発生の強さを正確に調べることができるようになったという。

研究グループは,開発した装置を用いることで,テラヘルツ帯周波数(0.6THz)における,医学・生物学的に信頼性の高い電波の安全性に関するデータの取得・蓄積が可能になることが期待される。

これらの実験により蓄積した評価結果は,電波の安全性に関する国際的なガイドラインの改定や,テラヘルツ波を利用した次世代の高速・大容量無線通信技術の円滑な導入に寄与することが期待されるとしている。