理化学研究所(理研),横浜国立大学,浜松ホトニクスは,ピコ秒の時間スケールを有する光パルスとナノメートルスケールの物質を可視化する顕微鏡を組み合わせた,現時点で極限ともいえる時空間分解能を有する単一分子分光手法を確立した(ニュースリリース)。

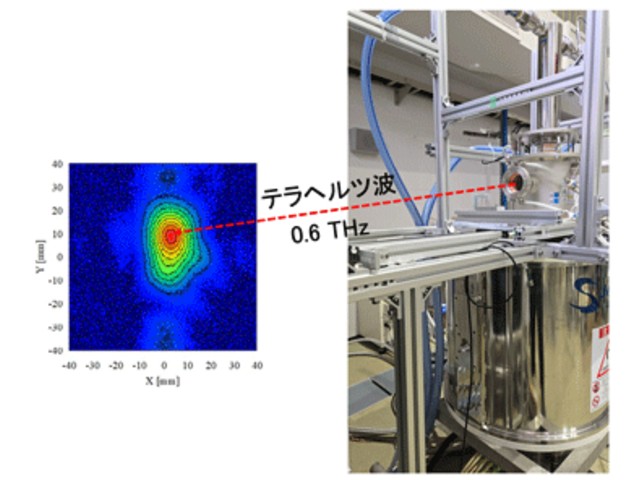

近年,ピコ秒の時間幅を有するTHz領域の光パルスを用いることで,超高速な電荷制御が実現できるようになってきた。特に,THzパルスを走査トンネル顕微鏡(STM)と組み合わせることでナノメートルスケールで物質への電荷注入が可能となる。

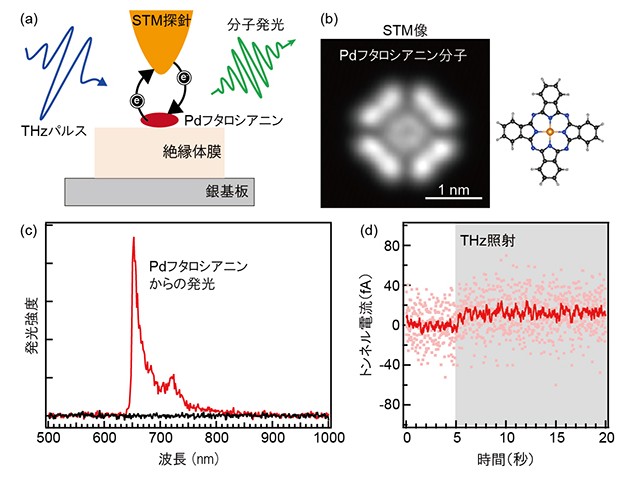

研究グループは、テラヘルツ電場駆動走査トンネル顕微鏡(THz-STM)を国内で先駆けて実現したものの,流れる電流の測定しかできず,分子の状態変化を詳細に調べることが困難だった。そこで,光STMとTHzパルスを組み合わせたTHz-光STMを用いて単一分子レベルの実験を行なった。

試料にはPdフタロシアニン分子を用い,銀基板上でTHzパルスを照射した結果,660nm付近の発光を検出。これは,分子のフロンティア軌道(HOMOとLUMO)への電荷注入により励起子が形成されたことを示している。さらに,発光測定中にほとんど電流が流れなかったことから,電荷がSTM探針と分子の間でのみやりとりされていたと考えられるという。

次に,THzパルスの波形を制御し,発光強度との関係を調べた。キャリアエンベロープ位相を変えることで発光強度が変化し,位相210°付近で最大となることが確認された。THzパルス波形の解析から,サブピークでLUMOに電子が注入され,メインピークでHOMOから電子が引き抜かれることで励起子が形成されることが明らかになった。

さらに,二つのTHzパルスを用いて発光測定を行なうと,約1ps周期の発光強度変動が観測された。これは,THzパルスによる分子の振動が電荷移動の確率を変調し,励起子形成確率に影響を与えたためと考えられるという。この結果は,THzパルスを利用することで単一分子レベルの超高速ダイナミクスを制御できることを示している。

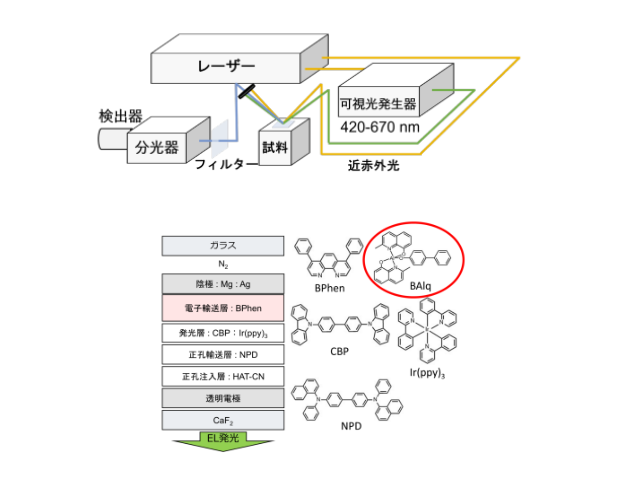

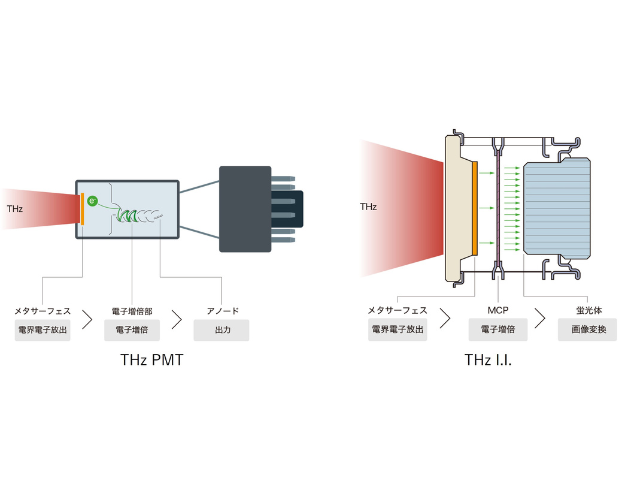

今回の研究では分子から生じた光を検出しただけだったが,研究グループは,他のレーザー光源とも組み合わせることで,ラマン散乱現象やフォトルミネッセンス現象などさまざまな光学現象を高い時間分解能で測定できるようになるとしている。