東京大学と台湾国立中央大学は,高圧下でヘリウムが鉄と化合物を作ることを発見し,鉄-ヘリウム化合物の結晶構造,磁性,結合状態などを明らかにした(ニュースリリース)。

ヘリウムの同位体比は,地球深部に存在する始原的物質のトレーサーとして用いられてきた。一般にヘリウムなどの貴ガスは化学反応をほとんど起こさないとされている。特に,貴ガスの代表格であるヘリウムの化合物はほとんど知られていない。

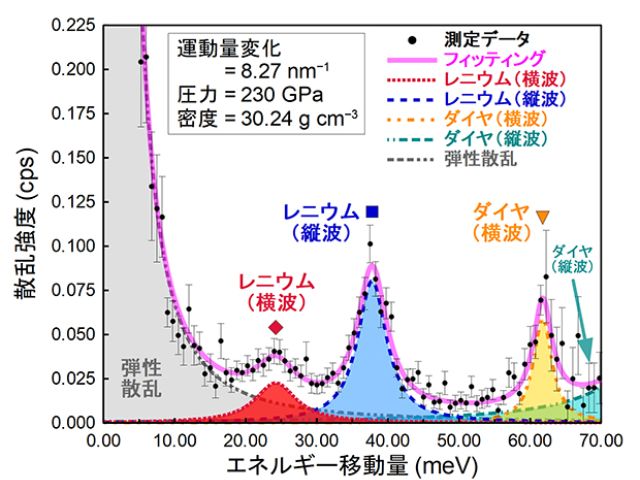

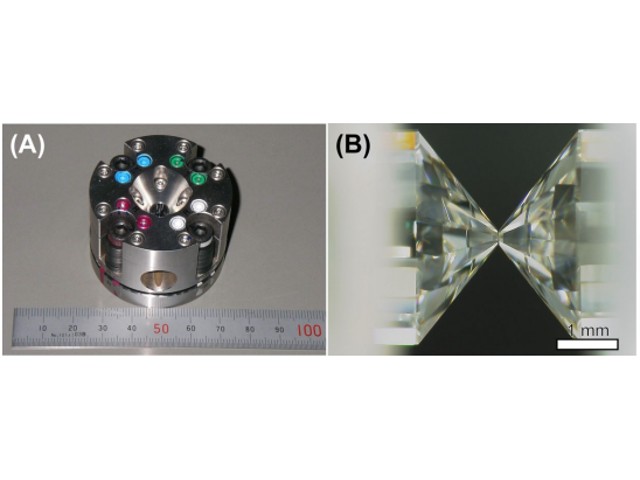

研究では,大型放射光施設SPring-8でX線回折測定をしながら,レーザー加熱式ダイヤモンドアンビルセル装置を使って,鉄とヘリウムを試料とした高圧高温実験を行なった。高圧下で加熱する前は固体の純鉄とヘリウムのみが確認されたが,加熱中および加熱後の鉄の結晶格子体積は純鉄と比較して4~30%膨張していることがわかった。

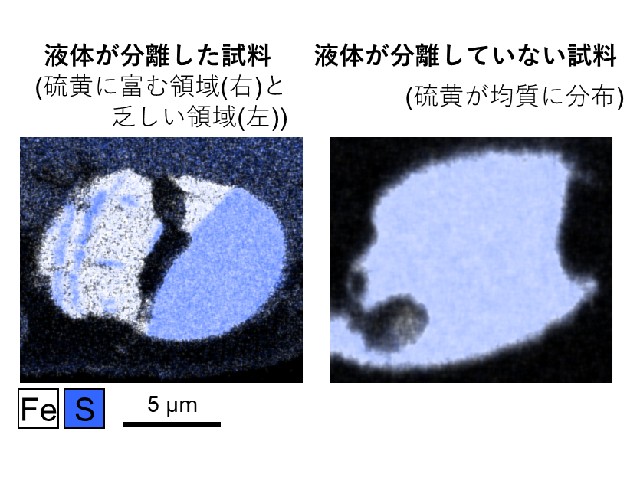

これはヘリウム原子が鉄原子の間に侵入し,鉄と鉄の原子間距離を広げたことによる(鉄-ヘリウム化合物が形成された)と考えられるという。鉄の体積膨張は面心立方構造(fcc),六方最密充填構造(hcp)の両方について観察された。体積膨張から見積もられた鉄中のヘリウム量は,重量で0.4~3.3%だった。さらに,高圧下で合成された鉄-ヘリウム化合物が,fcc,hcp構造相共に,常圧常温に回収できることも確認した。

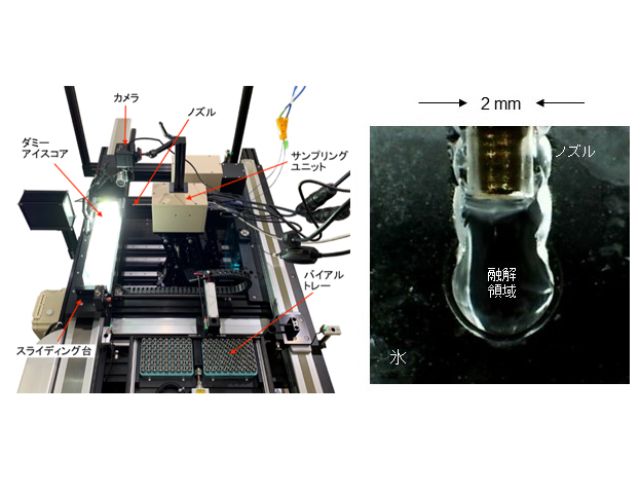

回収した試料について,二次イオン質量分析法によるヘリウムの定量分析を行なった。初めに試料温度を制御しない条件で分析したところ,試料の表面から強いヘリウムの信号が見られたが,試料内部においてはヘリウムの信号がほとんどなかった。

これはイオンビームが照射され,試料温度が上昇したことにより,鉄からヘリウムが抜けてしまったことを示唆している。一方,液体窒素を用いた極低温下での分析では,鉄からヘリウムが抜けることなく,ヘリウムの定量分析に成功した。

このように,高圧下におけるX線回折測定,回収試料の二次イオン質量分析法によるヘリウムの直接分析の両方で,鉄-ヘリウム化合物の合成を確認した。研究ではさらに理論計算によって,鉄-ヘリウム化合物の結晶構造(ヘリウムの位置),安定性,磁性などを調べ,実験をサポートする結果を得た。

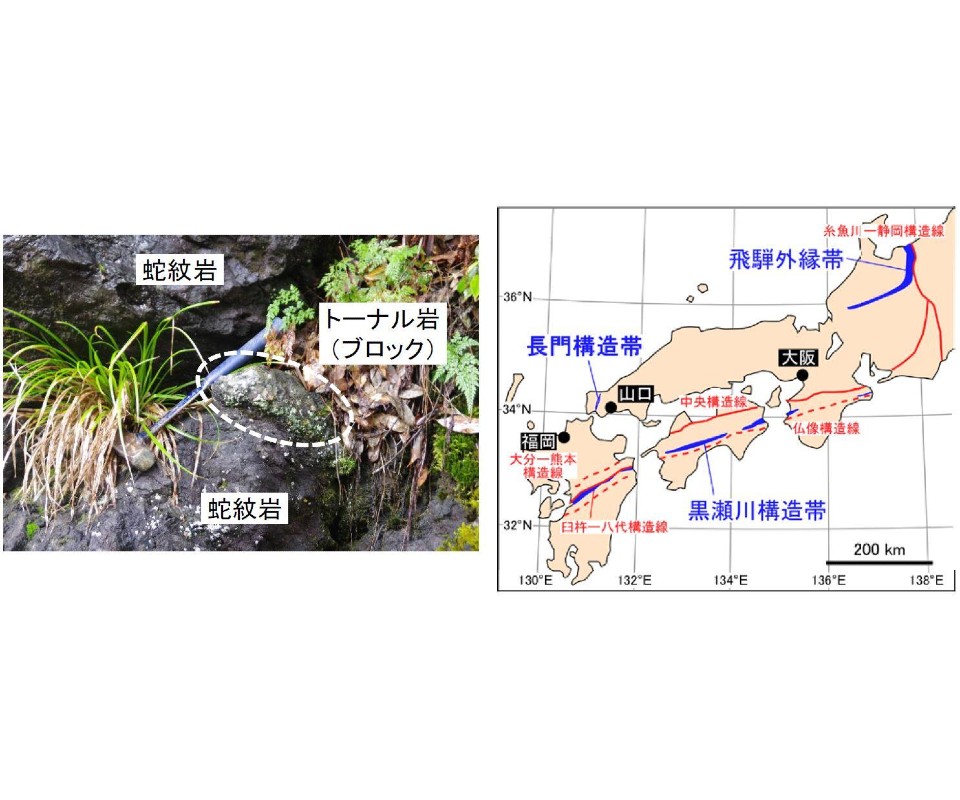

今回の結果は,地球内部に相当する圧力温度条件において,鉄とヘリウムが反応し化合物を形成することを示すもの。研究グループは,地球形成時,金属鉄が中心部へ集まりコアを作った過程で,鉄は高圧下で周囲の物質と化学反応をし,その際,ヘリウムもコアに取り込まれた可能性が高いとしている。