大阪大学と豊田中央研究所は,絶縁膜/炭化ケイ素(SiC)界面発光中心のエネルギー準位を解明することに成功した(ニュースリリース)。

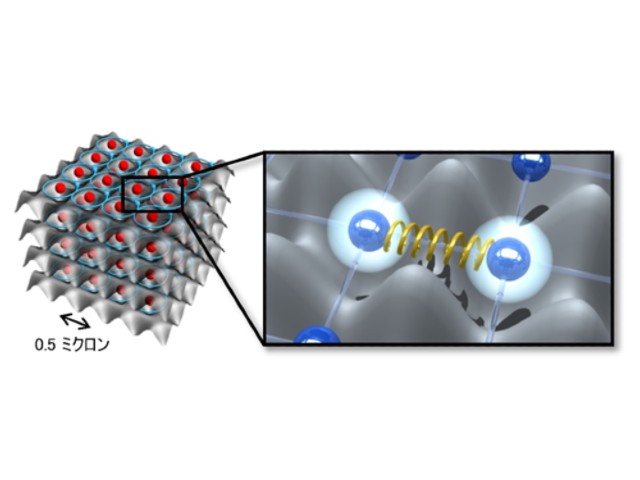

炭化ケイ素(SiC)は,量子材料であるダイヤモンドと同様の優れた材料物性を示し,ダイヤモンドと比較して微細加工やプロセス技術も進展していることから,オンチップ集積(一つのチップの上にシステムの動作に必要な機能を収め,さらに異なる機能を持つチップを集積させること)が可能な量子技術の実現が期待される。

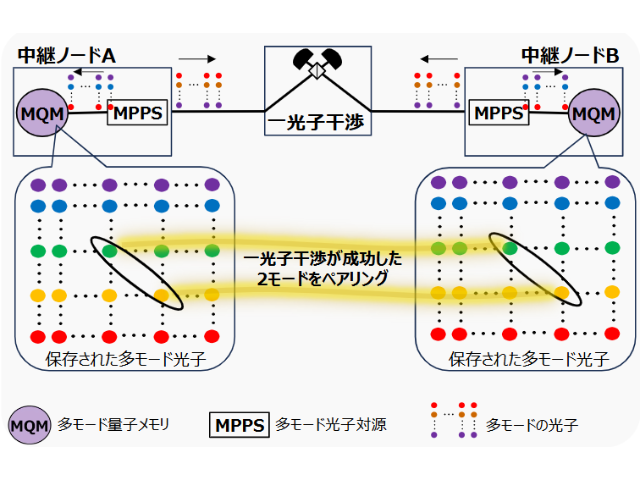

固体中の発光中心は単一光子源として機能し,量子技術において重要な役割を果たす。例えば,光子の偏光や位相などの自由度を利用した量子コンピューティングや量子暗号通信の方式が提案されている。

これまでに SiC の発光中心がいくつか報告されているものの、その多くは発光が弱い(光子の放出が遅い)という欠点があった。その中,絶縁膜/SiC 界面発光中心は,量子研究の主流であるダイヤモンドNV センターよりも強い発光を示すことで知られていた。しかし,界面発光中心はその起源(原子レベルでの構造)や発光メカニズムが理解されておらず,研究が十分に進展していなかった。

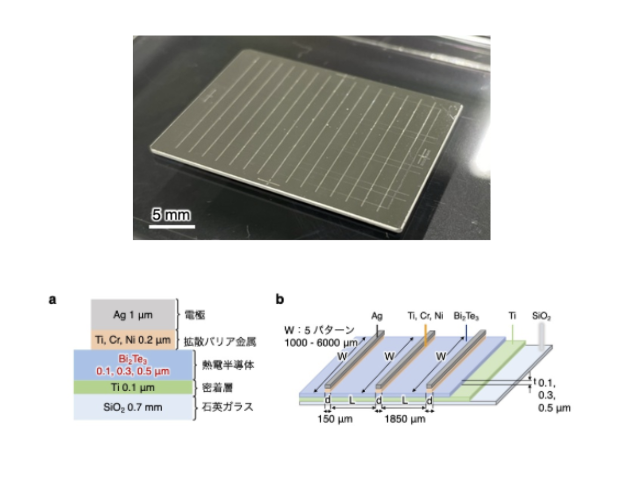

今回,研究グループは,絶縁膜/SiC界面発光中心の起源および発光メカニズムの解明に向け,発光中心の重要な物性であるエネルギー準位の解明に取り組んだ。界面発光中心はSiC基板を酸化することで形成するが,今回の研究では酸化条件(酸化温度・酸素分圧)を広い範囲で変化させて絶縁膜/SiC構造を作製し,界面の光学特性と電気的特性を詳細に調査した。

その結果,界面発光中心と電子トラップとの間に明確な相関を見いだし,両者が共通の起源に由来することを突き止めた。さらに電子トラップが特定のエネルギー範囲に分布することが分かり,界面発光中心が特定のエネルギー準位(SiCの伝導帯下端から0.65–0.92eV)を持つことを示した。

判明したエネルギー準位をもとに先行の理論研究と比較したところ,発光中心の起源の候補は限られており,中でも界面近傍SiC中の置換型炭素ダイマー((C2)Si)が有力候補であることを示した。また,検出したエネルギー準位を介する発光と介さない発光とに場合分けして発光メカニズムの可能性を示し,理解を大きく進展させた。

研究グループは,この研究で確立した界面発光中心の基礎的理解を足掛かりとして,今後発光中心の制御が進展すれば,発光中心を単一光子源として利用した量子技術の実現が期待されるとしている。