宇宙航空研究開発機構(JAXA)と日本電気(NEC)は,先進レーダ衛星「だいち4号」(ALOS-4)と約40,000km離れた静止軌道の光データ中継衛星との間で,JAXAの光衛星間通信システム「LUCAS」を利用した世界最速の光通信(通信光波長1.5μm帯,通信速度1.8Gb/s)を行ない,静止衛星経由で観測データを地上局へ初伝送することに成功した(ニュースリリース)。

2024年10月,LUCASの地球観測衛星用の光ターミナル(OLLCT)を搭載した「だいち4号」と,静止衛星用の光ターミナル(OGLCT)を搭載した光データ中継衛星との間で光衛星間通信を確立し,技術的な実証を続けてきた。

その後の光通信確立状態において,だいち4号の観測データの伝送に成功した。これにより,利用可能な地上局が無い領域においても大量の観測データの即時的なダウンリンクを行なうことができるようになる。

「だいち4号」が観測した大容量データの地上局への直接伝送では複数回に分ける必要があるところ,LUCASを利用することで一度の通信で取得できた。

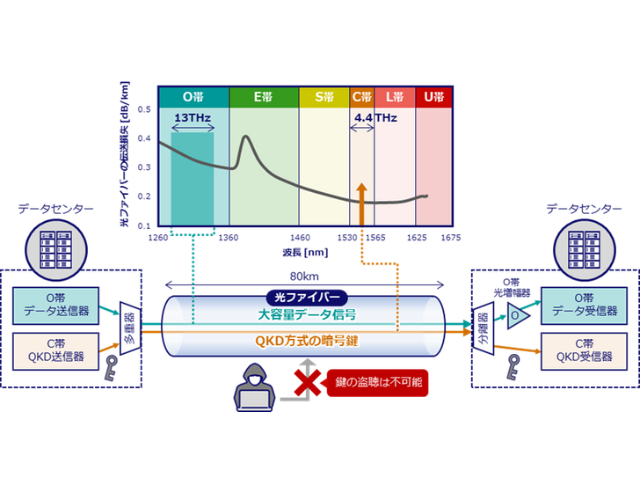

光は電波より多くの情報を送れるほか,絞ったビームを使用するため,干渉や傍受の恐れがない。LUCASでは,この光通信を,静止衛星を用いたデータ中継システムにおける地球観測衛星と静止衛星との間に適用し,前世代の電波を用いたデータ中継技術衛星「こだま」(DRTS)の伝送速度240Mb/sに比べて7.5倍の1.8Gb/sで地球観測衛星からのデータ伝送を可能とした。

高度約36,000kmの静止軌道の光データ中継衛星は約3.1km/秒,低軌道周回の地球観測衛星は約7.6km/秒という高速で移動している。その中で,相手衛星へ向けて約40,000km離れた位置でも500m程度にしか広がらないレーザ光を正確に照射し続けるため,レーザ光の高出力光増幅技術とレーザ光を相手衛星へ指向させる捕捉・追尾技術が必要となる。

NECはこのプロジェクトにおいて,LUCAS全体のシステム設計と,LUCASの主要素である光データ中継衛星用と地球観測衛星用の双方の光通信ターミナル機器を開発した。LUCASの最大の特徴である1.5μm帯の使用は,地上や海底の光ファイバ通信システムの開発実績に基づくもので,将来的な同システムとの連携を視野に入れて先行開発された。

だいち4号には,衛星搭載船舶自動識別システム実験3(SPAISE3)も搭載されており,この観測データについても,光通信によるデータ伝送を利用することで多くのデータ量をリアルタイムで伝送できるようになるとしている。