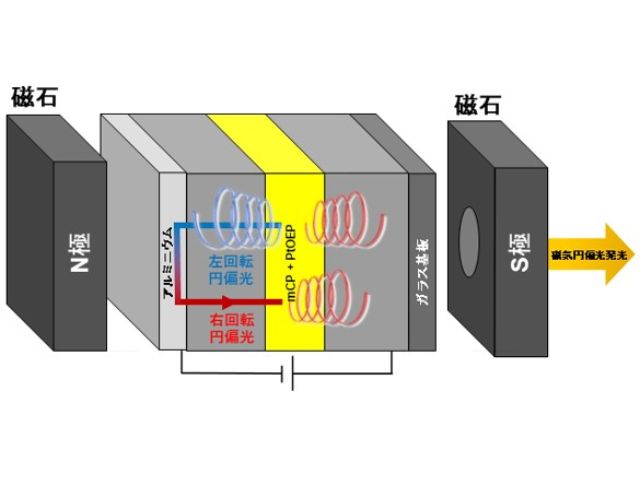

埼玉大学と韓国Sungkyunkwan大学は,生体内における量子論的な効果であると考えられており,量子生命科学や量子生物学の中心的な課題の一つである,生体分子システムにおける光化学反応中間体の磁場効果を高感度で測定可能な蛍光顕微鏡を作製し,タンパク質とバインドしたフラビン分子系の光反応の磁場効果の高感度測定に成功した(ニュースリリース)。

渡り鳥の磁気コンパス候補分子として知られるフラビン酵素,クリプトクロムらの磁場効果の測定は,これまで過渡吸収法などの吸収分光法が中心となっていた。しかし吸収分光法はその測定感度の小ささから,in vitroでの測定が中心で,極めて少量のサンプルや細胞内での測定は困難だった。

一方で10年ほど前から反応中間体ラジカル対から基底状態へ戻る反応に着目し,それを再励起して蛍光を観測する事により,磁場効果を観測する技術が見つかり,蛍光による高感度磁場効果測定が可能となった。今回の研究ではその手法を究極的な分子数レベルまで高感度化すると同時に,異方性やFCSなどの手法への展開の可能性を実証した。

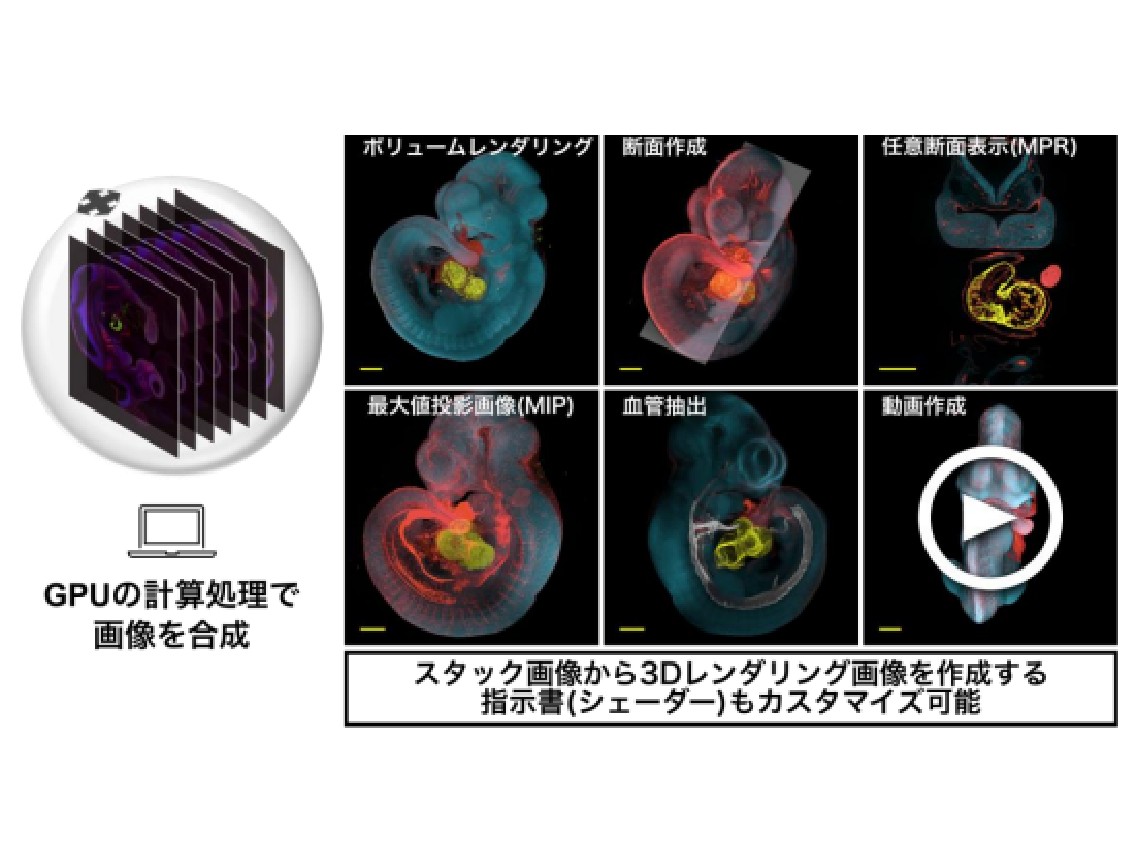

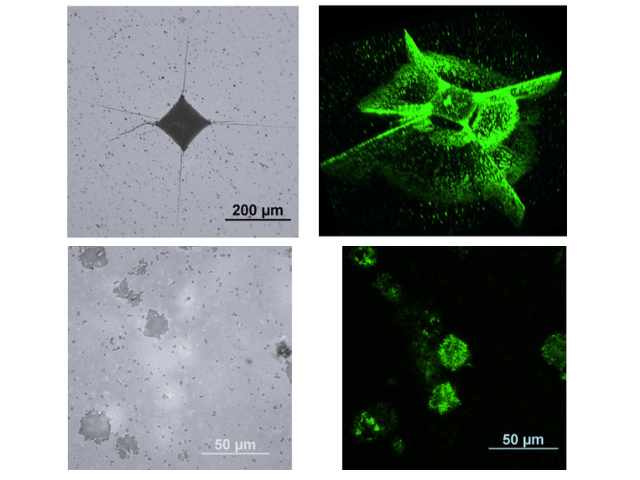

研究グループは,生体内での磁気の影響を調べるために特化した,きわめて高感度の蛍光顕微鏡システムを構築した。EMCCDカメラによる測定における,信号のデジタルロックイン検出法,さらにSPADによるフォトンカウンティング測定から,極めて微小なサンプルの微小領域における磁場効果測定が示されたFCS実験等から観測視野中の分子数は約23個であり,極めて少ない分子数での磁場効果測定が可能である事が実証された。

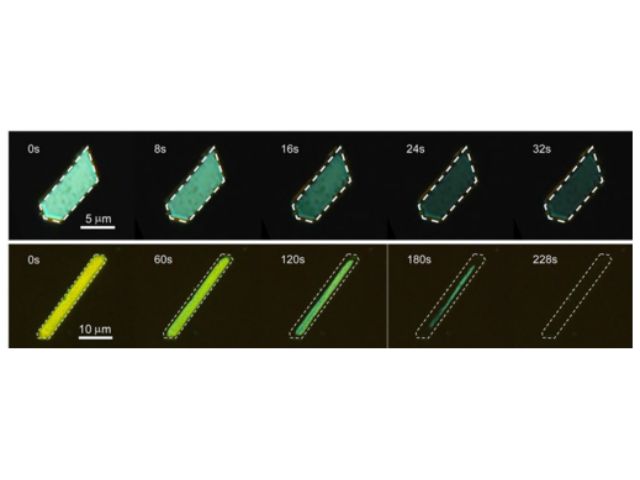

これを用いてフラボエンザイムのモデルとなるタンパク質とフラビン分子との結合状態におけるラジカル反応の磁場効果を観測した。少ない量の分子を観測する場合,サンプルの開裂によるフラビンの構造変化にも着目し,フロー速度依存性から明らかにした。

これらの蛍光強度,その磁場効果から蛍光強度に正の磁場効果の存在を明らかにした。この結果はタンパク質中での極めて少ないリガンドを観測しており,強くバインドした系で一重項ラジカル対の形成を強く示唆する。この事は分子動力学的ドッキングシミュレーションからも支持される。さらに蛍光の異方性の測定も可能で,分子の回転に関する情報も得られた。

研究グループは,この手法の開発により,生体組織におけるフラビン蛍光とその磁場効果を空間分解する事が可能となり,より現実的な生体システム例えば,網膜中のフラビン酵素などの化学反応の磁場効果などにアクセス可能になるとしている。