理化学研究所(理研)と金沢大学は,さまざまな蛍光寿命バイオセンサーを生み出すためのプラットフォームを開発した(ニュースリリース)。

細胞が外界の刺激に反応したり,成熟して新たな機能を獲得したりするとき,細胞内情報伝達に関わる分子や代謝物の濃度が変化する。蛍光バイオセンサーは,この変化を蛍光の強さや蛍光色の変化として可視化する。

しかし,さまざまな生体分子に対応した蛍光寿命バイオセンサーを簡便に設計する手法は確立されておらず,開発には高額な蛍光寿命計測装置を用いた複雑なスクリーニングが必要であることから,蛍光寿命バイオセンサーの開発は立ち遅れていた。

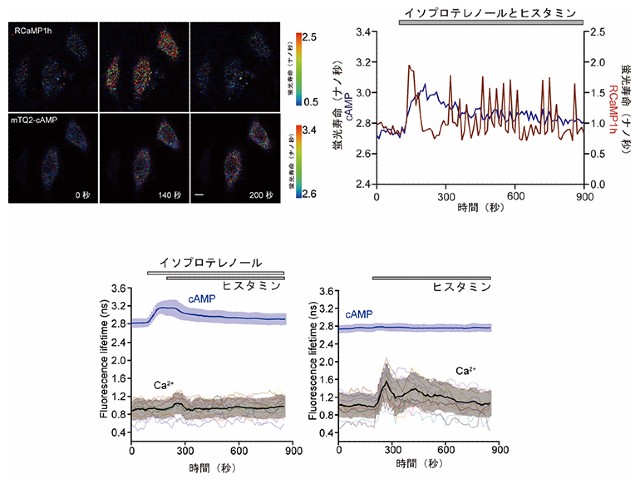

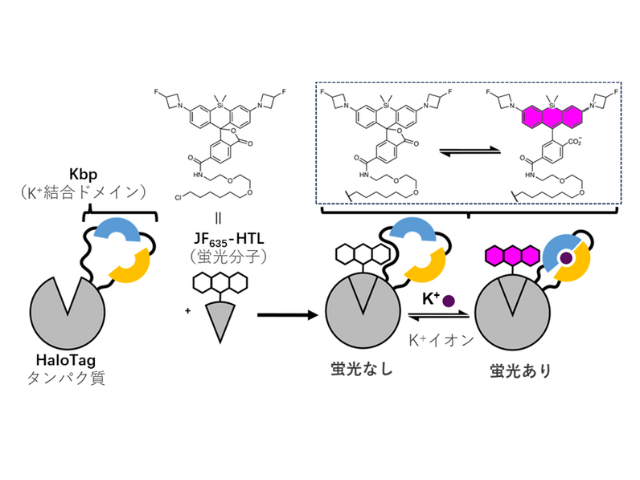

今回,研究グループは,化学物質の濃度変化を蛍光寿命の変化で捉える「蛍光寿命バイオセンサー」を新たに開発するため,測定したい化学物質と結合すると構造が変化するタンパク質(センサータンパク質)を蛍光タンパク質「mTurquoise2」に挿入する設計手法を確立した。

まずATPとcAMPのそれぞれに対する蛍光寿命バイオセンサーを開発したところ,観察対象の化学物質が存在すると蛍光寿命が変化することが確認され,この現象を利用することで細胞内の濃度変化も観察できた。

さらに,クエン酸やグルコースに対する蛍光寿命バイオセンサーも同一の設計により作製でき,さまざまな標的化学物質に応じた最適化も簡単に行なえることが実証されたという。

これにより,蛍光寿命が変化する新しいタイプの蛍光バイオセンサーを簡便に作製するプラットフォームとして,広く活用されることが期待される。

これまで蛍光バイオセンサーは二つのタイプに大別され,異なる2色の蛍光タンパク質を組み合わせることで,標的化学物質の増減に反応して色が変化するタイプと,標的化学物質の増減に応じて蛍光の明るさ(蛍光強度)が増減するタイプがあった。

研究グループは,次世代の定量イメージング技術として注目を集める蛍光寿命を利用した蛍光バイオセンサー開発のハードルが下がり,多くの研究開発が行なわれることで,その開発が急速に進むことが期待されるとしている。