京都大学の研究グループは,直流電流の流れている超伝導体にテラヘルツ波を照射することにより,臨界電流を制御できることを実証した(ニュースリリース)。

マイスナー効果に加えて,ゼロ抵抗で流れる超伝導電流は超伝導体の最も重要な特徴の一つ。しかし,臨界電流が存在し,この値を超えると材料は超伝導状態を保持できず有限の抵抗が現れる。

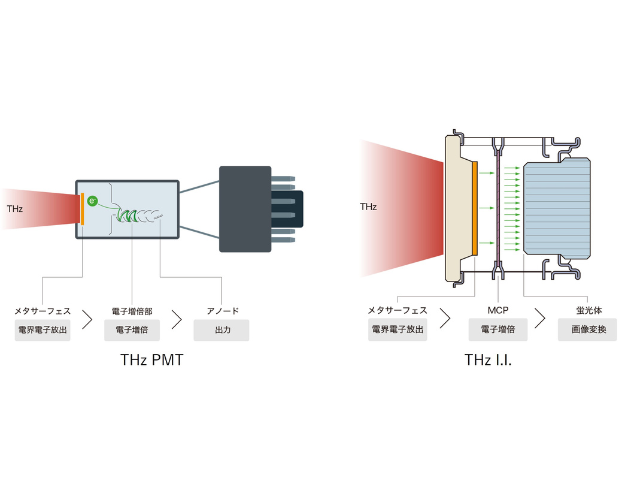

直流電流下での超伝導状態の破壊のメカニズムを理解することは,超伝導マグネットのケーブルや粒子加速器の超伝導マイクロ波共振器や,可視光,赤外線,またはテラヘルツ光子に対する高い感度を持つ光子検出器を開発する上で大変重要となっている。

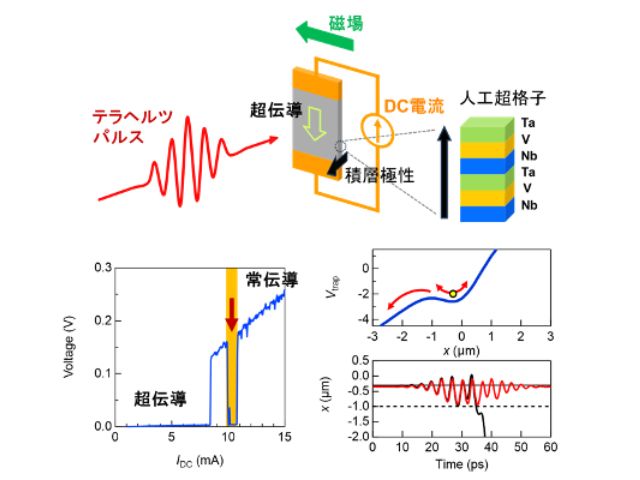

また,最近では,人工超格子構造によって対称性が破れた超伝導体は,臨界電流が電流の正負に応じて異なるという超伝導ダイオード特性が京都大学で発見され,電流誘起の超伝導状態の破壊に関する理解が基礎的な観点からも大変重要な課題と考えられている。

しかし,これまでダイオード効果を発現する超伝導体の電流誘起破壊の実験は直流電流を用いて行なわれており,高速な電流応答,特に超伝導ギャップと同じエネルギースケールであるテラヘルツ周波数帯における振る舞いは未知の領域だった。

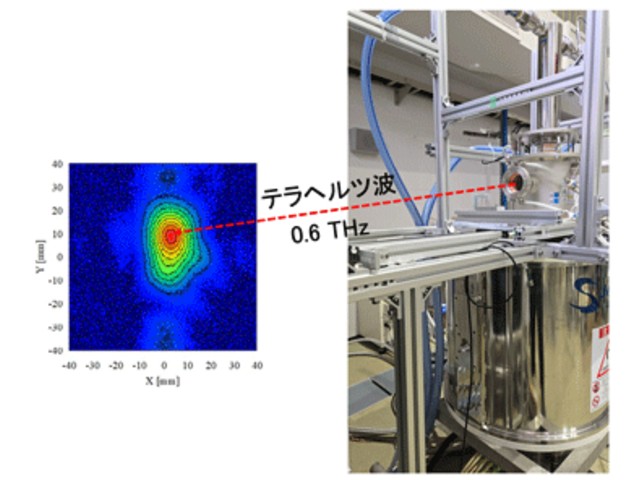

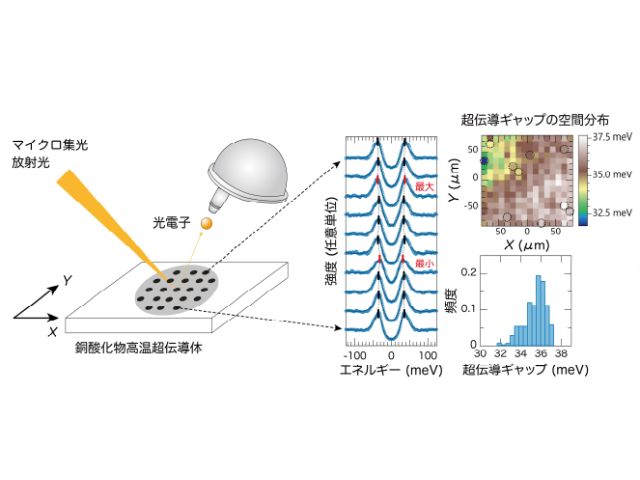

研究グループは,人工超伝導超格子に直流電流印加とテラヘルツ波励起を同時に行ない,その相互作用に関する実験的研究を行なった。この超伝導体を高強度のテラヘルツ波によって駆動する実験を行なうため,低温・磁場・電流印加下でテラヘルツ分光を行なう測定系を構築した。

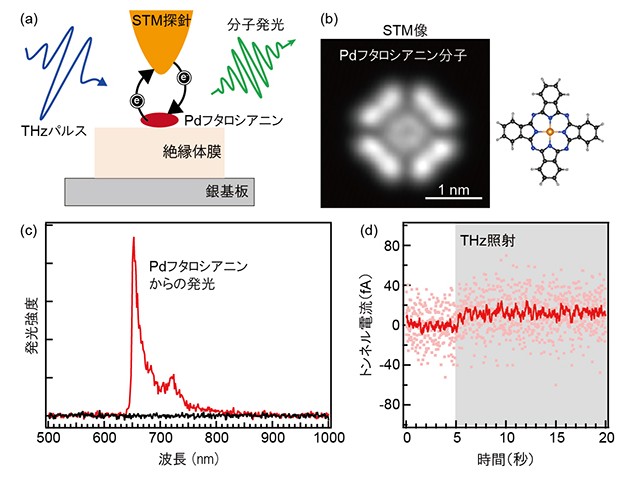

実験の結果,直流電流の流れている超伝導体にテラヘルツ波を照射すると,臨界電流が大きく変化する様子を観測した。特に,超伝導ギャップよりも低いエネルギーのテラヘルツ波を照射した場合,テラヘルツ電場の向きに敏感な臨界電流の減少が生じ,テラヘルツ波のような低エネルギーフォトンの偏光状態を検出できることを示した。

さらに,テラヘルツ波照射下で超伝導体の電流-電圧特性を詳しく調べると,一度破壊された超伝導が臨界電流より大きな電流下で再び出現するという特異な振る舞いが観測された。この直流電流に対してこの非単調な超伝導の破壊現象を説明するためにシミュレーションを行ない,テラヘルツ電流によって駆動される超伝導体内の磁気渦糸(超伝導電流が渦のように流れている状態)のダイナミクスによって理解できることを明らかにした。

研究グループは,観測した特異な超伝導スイッチング現象は,超伝導材料応用に新たな知見を与えるものとしている。