京都大学の研究グループは,白金単原子触媒を担体表面/内部に選択的に担持する方法の開発に成功した(ニュースリリース)。

京都大学の研究グループは,白金単原子触媒を担体表面/内部に選択的に担持する方法の開発に成功した(ニュースリリース)。

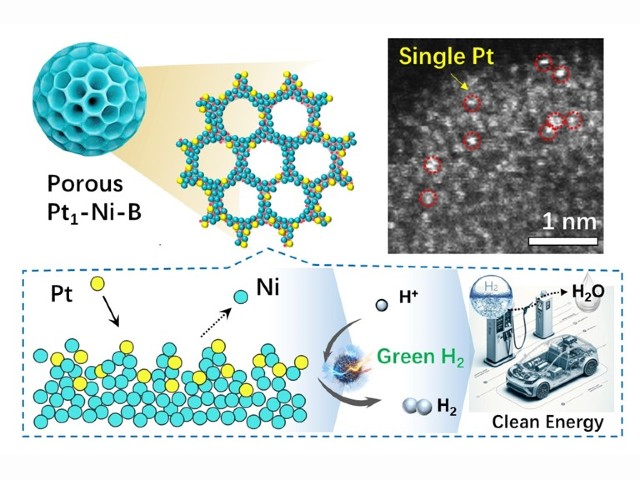

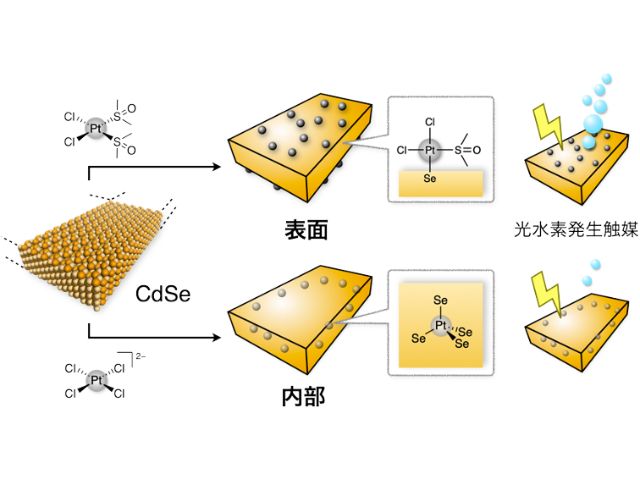

貴金属触媒粒子を極限まで小さくした単原子触媒は次世代の触媒として期待されているが,その土台となる担体との位置関係がどう触媒性能に影響するか,またどのような手法でその位置関係を制御できるかは知られていなかった。

研究グループは,白金イオンをCdSeナノ結晶注に担持した系を対象として,原料として様々な白金錯体を用いることで担持構造の制御を試みた。実験の結果,白金錯体cis-[PtCl2(dmso)2](dmso:ジメチルスルホキシド)とCdSeナノ結晶を非プロトン性溶媒注で反応させることにより,Pt2+イオンがナノ結晶の表面のみに担持されることを発見した。

一方で,原料錯体として[PtCl4]2−を,溶媒としてプロトン性溶媒注を用い,反応後にアミン配位子で処理を行なうと,Pt2+イオンがナノ結晶の内部に主に担持された構造となることが明らかになった。これら二つの異なる担持構造は,種々の分析により特定した。

さらに,異なる位置にPt2+イオンを担持したCdSeナノ結晶について,水中での光触媒水素発生反応注性能を比較した。Pt2+イオンをCdSeナノ結晶表面に担持した触媒は良好な触媒活性を示すが,Pt2+イオンがCdSeナノ結晶内部のみに存在する触媒は不安定で,活性がすぐに低下することが分かった。

また,同じ量のPt2+白金イオンがCdSe表面に存在する場合に,CdSe内部にもPt2+イオンを導入すると,触媒活性が低下することも分かった。

これは,CdSe内部のPt2+イオンが光励起状態の失活を促進するためであることが,紫外線光電子分光より明らかになった。これは,Pt2+イオンをCdSe表面のみに担持することが,高い光触媒性能を発揮する上で重要であることを示している。

この研究から得られた知見は,単原子触媒の担体に対する位置関係が触媒性能に重要であることを示すとともに,担体内外における単原子触媒の位置を自在に制御する新しい手法を与えるもの。研究グループは,高性能な単原子触媒の設計・合成が進展することが期待されるとしている。