東京大学の研究グループは,スピントランジスタの基本となる強磁性体/半導体/強磁性体構造からなる横型2端子素子を単結晶酸化物を用いて作製することにより,従来の10倍以上の大きな磁気抵抗比を得ることに成功し,ゲート電圧による電流変調にも成功した(ニュースリリース)。

東京大学の研究グループは,スピントランジスタの基本となる強磁性体/半導体/強磁性体構造からなる横型2端子素子を単結晶酸化物を用いて作製することにより,従来の10倍以上の大きな磁気抵抗比を得ることに成功し,ゲート電圧による電流変調にも成功した(ニュースリリース)。

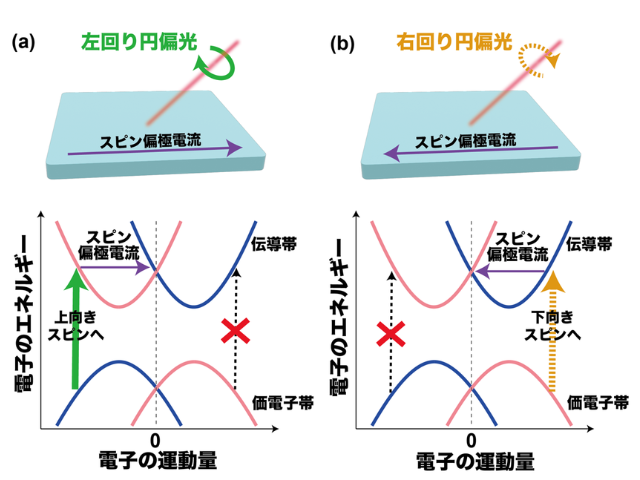

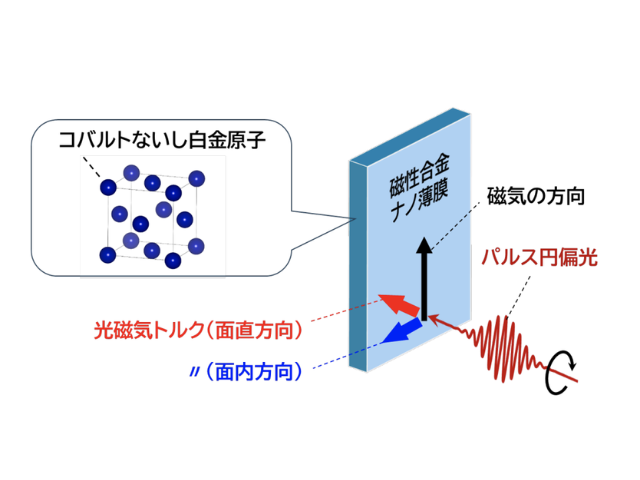

近年,電子のスピン自由度を用いた新たな機能性デバイスの創出を目指す研究が盛んに行なわれている。スピントランジスタはその1つで,ソースとドレインと呼ばれるトランジスタの2つの電極を,金属の磁石材料(強磁性体)で置き換えた構造となっている。

2つの強磁性体の磁化の向き(N極とS極の向き)が平行か反平行かにより0と1の情報を記憶する。電源を切った状態でもデータを維持することができるため,集積回路の消費電力を大幅に低減できるものと期待されている。

今まで主として研究が行なわれてきた横型スピントランジスタ構造では,磁気抵抗比と呼ばれる平行磁化状態と反平行磁化状態間の抵抗の変化率が最大でも1~10%にとどまっており,これを実用上必要とされている100%以上の値まで増大させることが大きな課題となっていた。

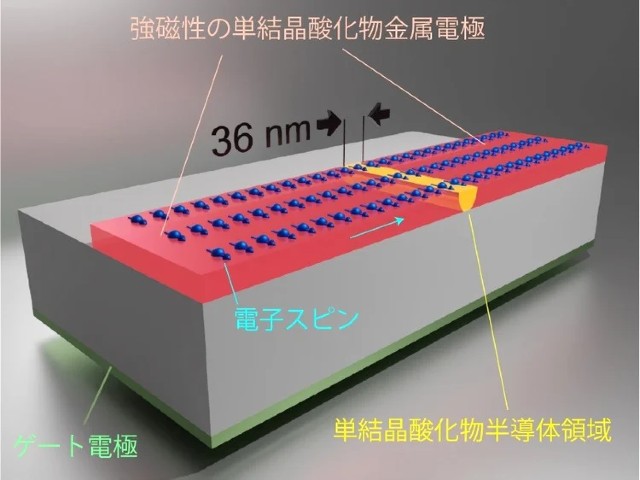

今回,研究グループは,強磁性金属酸化物La0.67Sr0.33MnO3の10nm程度の薄さの単結晶の膜を,分子線エピタキシー法を用いて作製した。40nm程度の幅の領域にアルゴンイオンを照射してその領域を半導体に相転移させて,強磁性体/半導体/強磁性体の構造からなる単結晶の酸化物の横型2端子素子を作製した。

この素子において,従来の半導体と強磁性金属を組み合わせた素子で得られていた値の10倍以上の大きな磁気抵抗比(140%)を実現することに成功した。また,この構造を用いた3端子のスピントランジスタ素子を作製し,電流をゲート電圧で変調することにも成功した。

この結果は,高品質の単結晶酸化物を用いて,相転移とナノ加工技術を組み合わせることにより,半導体では実現の難しい新たな機能性を有するデバイスを実現できる可能性を示したもの。将来的には,このようなナノスケール相転移技術をさまざまな酸化物に適用することで酸化物の多様な物性を利用した新しいデバイスの実現が期待されるとする。

研究グループは,酸化物を用いたスピントランジスタの実現につながる新たな成果だとしている。