大阪公立大学と国立遺伝学研究所は,ジンベエザメが光の届きにくい深海で光を活用するしくみを解明した(ニュースリリース)。

大阪公立大学と国立遺伝学研究所は,ジンベエザメが光の届きにくい深海で光を活用するしくみを解明した(ニュースリリース)。

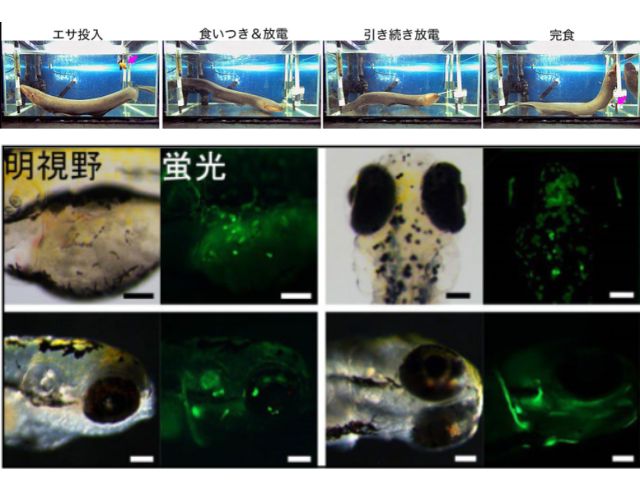

動物は,生息環境中の光を活用するしくみをもっている。なかでも,深海や地中など微弱な光環境で暮らす生物種は,その限られた光を活用する特別なしくみを備えている。最大の魚類であるジンベエザメは,海水面近くで摂餌をする一方で,光の届きにくい深海にも潜ることが知られている。

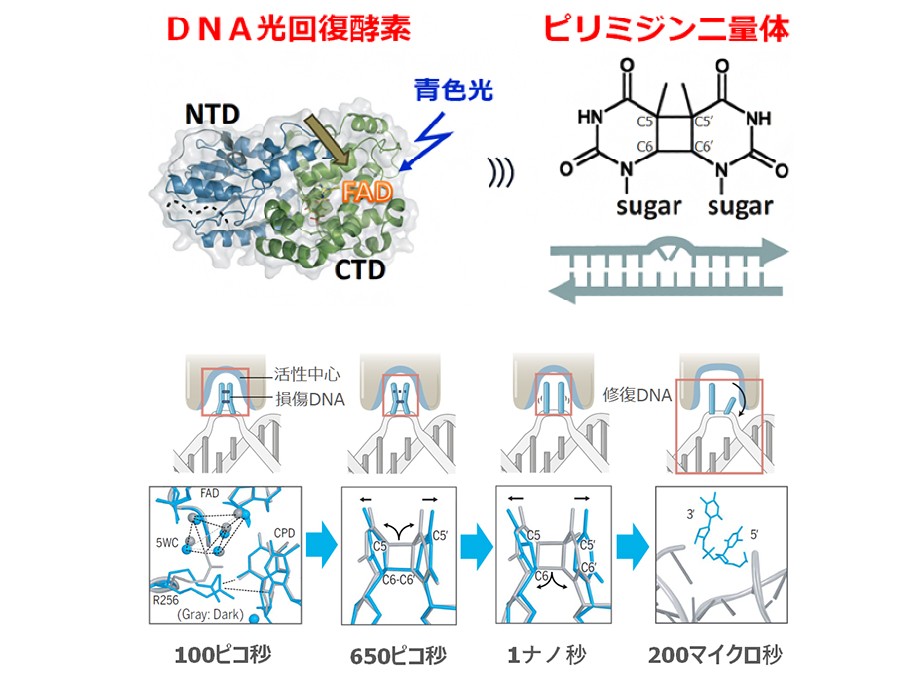

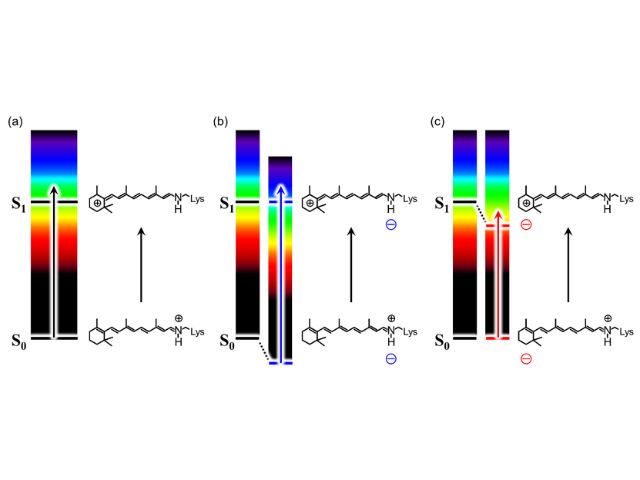

研究グループは,眼の網膜にある光受容タンパク質(オプシン)のうち,微弱光下での視覚をつかさどるロドプシンについて,DNA情報と吸収する光の波長を測る分光測定を組み合わせることで,ジンベエザメと他のサメ類を比較した。

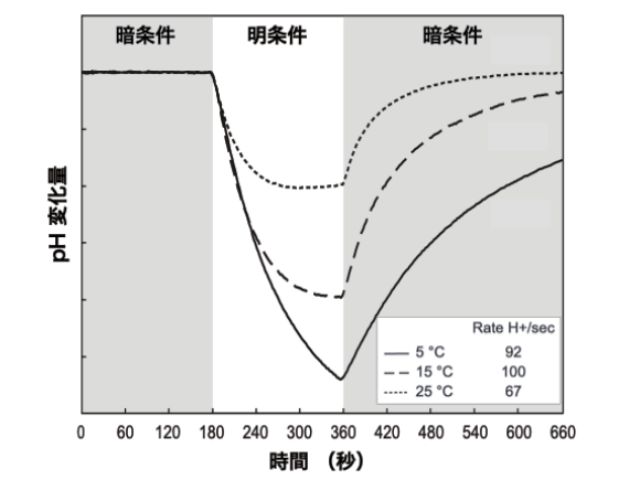

その結果,ジンベエザメのロドプシンは,従来の常識を覆すアミノ酸置換によって,深海の中で最も届きやすい青色の光を効率的に受け取ることができることを明らかにした。また,ジンベエザメのロドプシンは熱に弱く,低温となる深海での機能に適していることもわかった。

この結果から,ジンベエザメの視覚は,水温が低下した深海において,微弱な光を活用できるような進化を遂げたことが示唆された。この進化の引き金になったアミノ酸置換部位はヒトの夜盲症の原因となる置換部位でもあり,ジンベエザメの海水面付近から水深2000メートル付近の深海まで潜水するというその独特のライフスタイルの表れとも考えられるという。

ジンベエザメなどの大型生物の深海での暮らしを調べる手段は非常に限られている。この研究は,系統学的な知見に基づいた種間比較をよりどころに,眼の網膜などの採取のために生体を犠牲にすることなく,DNA情報や分子生物学的な手法を活用した実験室でのタンパク質の合成によって実現したもの。

研究グループは,このような,遺伝情報を利用した非侵襲・低侵襲的な研究アプローチにより,実験が困難な大型種や野生下での観察が困難な種など,これまで情報が限られていた生物種についても,くらし方の謎を明らかにするための手がかりが得られるとしている。