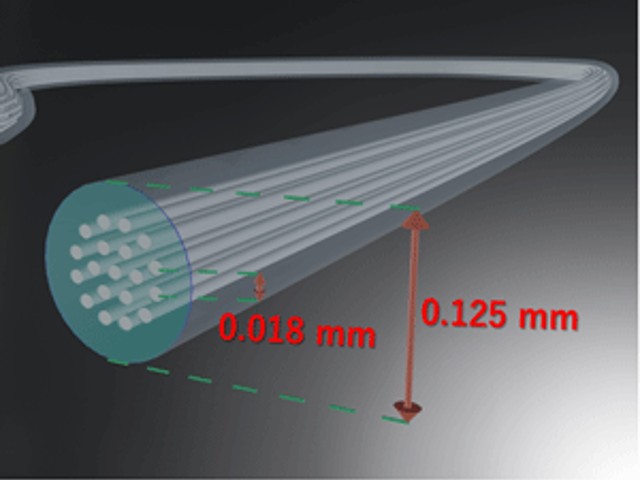

情報通信研究機構(NICT)と住友電気工業は,標準外径(0.125mm)のマルチコア光ファイバでは世界最多コア数の結合型19コア光ファイバを開発し,1.7Pb/s,63.5km伝送実験に成功した(ニュースリリース)。

情報通信研究機構(NICT)と住友電気工業は,標準外径(0.125mm)のマルチコア光ファイバでは世界最多コア数の結合型19コア光ファイバを開発し,1.7Pb/s,63.5km伝送実験に成功した(ニュースリリース)。

増大し続ける通信量に対応するための新型光ファイバ研究が進み,NICTは標準外径光ファイバ伝送実験において,非結合型マルチコア光ファイバを用いて1.02Pb/s,マルチモード光ファイバを用いて1.53Pb/s,結合型マルチコア光ファイバを用いて0.17Pb/sの伝送容量を達成している。

しかし,非結合型マルチコア光ファイバでは,コア間の信号干渉抑制のためコア数が制限され,更なる大容量化が難しい。また,マルチモード光ファイバ伝送では,モードごとの伝搬特性の差が大きいため,長距離化に向けては課題を抱えていた。

結合型マルチコア光ファイバは,MIMOデジタル信号処理による干渉除去を前提にこれらの制限を打破する光ファイバであり,次世代の長距離大容量伝送技術として研究開発が行なわれているが,高精度なコア配置が必要なことから,標準外径の結合型マルチコアファイバのコア数は最大でも12コアだった。

今回,住友電工が標準外径の結合型19コアファイバの設計・製造を,NICTが同ファイバの性能を最大限に引き出す伝送システムの構築を担当した。この結合型19コアファイバは,コアの構造と配置の最適化により,標準外径で世界最多コア数を実現しつつ,光信号の経路ごとの伝搬特性の差を抑制するためのランダムな結合を実現した。

結合型マルチコアファイバでは,信号干渉のためにコアごとの伝送性能の評価が不可能で,全コアの信号を同時に受信し一括でMIMO処理による復調,評価する必要がる。NICTは,19コアの信号を同時に並列高速受信する光伝送システムを構築し,商用の波長帯域(C,L帯)と偏波多重64QAM信号を用いて,伝送距離63.5kmにおいて合計1.7Pb/sの伝送容量を実証した。また,光信号の経路ごとの伝搬時間の差が小さく,信号処理負荷(消費電力)の大幅な軽減が可能となった。

今回開発した結合型19コア光ファイバは,実用化に向けて研究開発が進んでいる非結合型4コアファイバの次の世代を担う長距離用伝送媒体として最も有望な候補の一つとして位置付けられるという。

研究グループは今後,より長距離での伝送評価を行なっていくとともに,波長帯域の拡張による大容量化や結合型19コア光ファイバに対応したデバイスの開発,スイッチング等の要素技術の検討を進め,実用化の可能性を探求していくとしている。