茨城大学,宮崎大学,久留米大学,久留米工業高等専門学校,独Technical University Munichらは,光合成色素のもとになる色素がタンパク質と結合したときにあらわれる色の違い(つまり吸収する光のエネルギー帯の違い)が,水素原子1つの違いによるものであることを初めて可視化した(ニュースリリース)。

茨城大学,宮崎大学,久留米大学,久留米工業高等専門学校,独Technical University Munichらは,光合成色素のもとになる色素がタンパク質と結合したときにあらわれる色の違い(つまり吸収する光のエネルギー帯の違い)が,水素原子1つの違いによるものであることを初めて可視化した(ニュースリリース)。

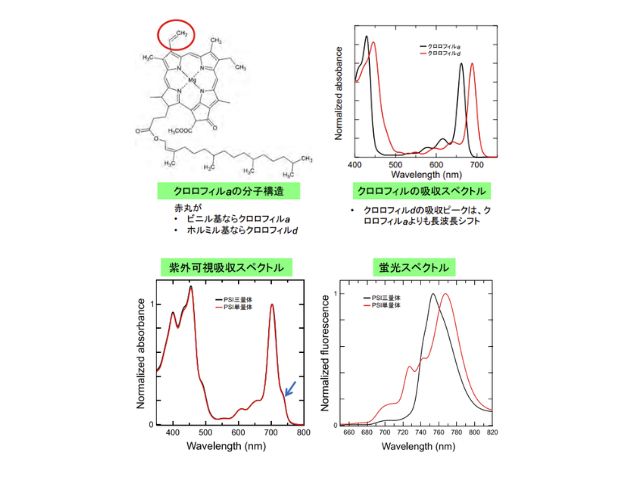

光合成生物シアノバクテリア中の色素の1つフィコシアノビリンは,ビリベルジンという色素が還元されて作られる。この還元に関わる酵素のアミノ酸1つを別のアミノ酸に置換すると,フィコシアノビリンを作らなくなることがある。

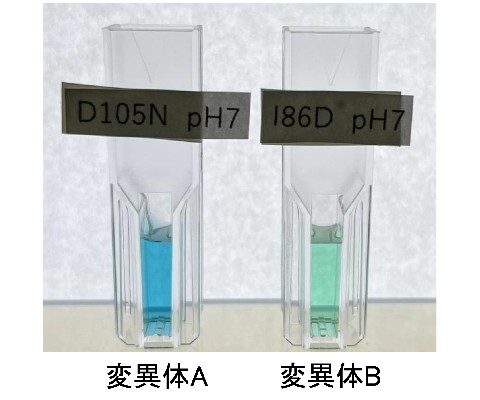

その不活性型の酵素のうち2種類については,同じ色素であるビリベルジンを結合したときに,活性を持つ野生型の場合と異なる色を示す(異なるエネルギーをもつ光を吸収する)ことはわかっていたが,その詳しい原因はこれまで解明されていなかった。

タンパク質の立体構造について,原子が見える解像度で解析する手法としてX線結晶構造解析やクライオ電子顕微鏡法が一般的だが,これらは原子の中で一番小さな水素原子を同定するのにはあまり適していない。そこで研究では,水素原子をタンパク質中の他の原子と同程度の明確さで同定することが可能な中性子を利用した。

研究グループは,茨城県東海村の大強度陽子加速器施設J-PARCやドイツ・ミュンヘンの研究用原子炉FRM IIという施設の中性子線を利用して,この2つの変異体酵素の構造を解析した。

その結果,結合したビリベルジンの水素原子の個数が1つだけ異なっていることを明らかにした。また,この構造解析により,アミノ酸の置換(変異)が酵素を不活性にさせる理由も解明した。さらに,量子化学計算により,ビリベルジンおよびそのまわりのアミノ酸の状態と色の違いとの関係を明らかにすることに成功した。

こうした研究によって光合成色素が作られる仕組みを詳細に明らかにすることで,光を吸収して信号やエネルギーを伝達するような色素を効率良く生産することに応用できる可能性があるという。

また,吸収する光のエネルギー帯をコントロールする方法や,狙ったエネルギー領域の光を吸収する新しい色素の開発も期待できる。研究グループは,それらの色素が大量に安価に入手できれば,人工光合成のようなシステムに組み込むことにも繋がるとしている。