日本原子力研究開発機構(JAEA),東北大学,福井工業高等専門学校は,シリコン酸化膜の成長メカニズムをSPring-8の高輝度放射光を用いたリアルタイム光電子分光法観察により明らかにした(ニュースリリース)。

日本原子力研究開発機構(JAEA),東北大学,福井工業高等専門学校は,シリコン酸化膜の成長メカニズムをSPring-8の高輝度放射光を用いたリアルタイム光電子分光法観察により明らかにした(ニュースリリース)。

Si基板上にトランジスタを構成する重要なプロセスの一つに,酸素(O2)ガスにさらし酸化膜を成長させることでゲート絶縁膜を作製することがある。非常に小さなトランジスタをSi基板上に構成するためにはゲート絶縁膜としておよそ1nmレベルの酸化膜を作る必要がある。

これほどの薄さでは,わずかな欠陥が消費電力の増加や誤動作を引き起こすなどの問題があるため,酸化反応を理解し制御する必要がある。しかし,このような非常に薄い膜厚領域において,酸化膜の成長を支配する反応機構は十分に理解されていなかった。

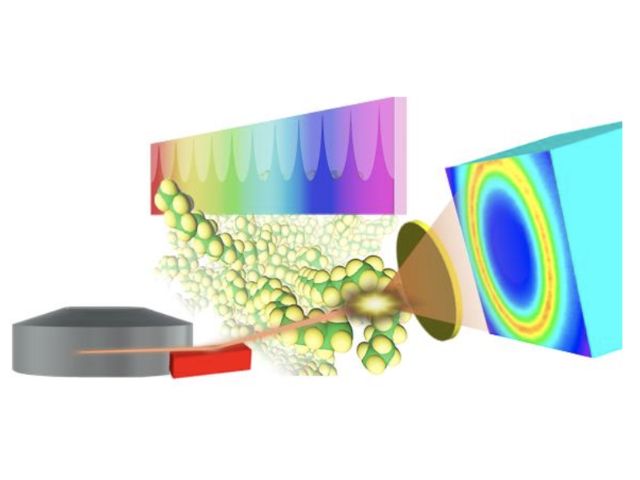

研究では,大型放射光施設SPring-8のビームラインBL23SUを利用し,Si表面の酸化反応をX線光電子分光法で調べまた。高輝度,高分解能の放射光により高速でデータを取得することで,酸化反応が進み化学状態が変化していく様子をリアルタイムで観察することができる。

Si基板上における酸化膜すなわちSiO2の成長は,酸化膜表面からO2が取り込まれて内部に拡散していき,SiO2/Si界面で反応する。これまで,SiO2/Si界面でのO2の反応は,Si-Si結合とO2が直接反応しSi-O-Si結合を生成するという流れで起こると考えられていた。

一方で,このような反応にはO2が高い運動エネルギーをもつ必要があることも知られている。O2ガスによる酸化ではO2分子のもつ平均運動エネルギーは低いため,この説明は矛盾している。

研究では,SiO2/Si界面における欠陥に着目。SiO2/Si界面ではSiO2生成にともなう体積膨張のため,大きな歪みがかかっている。この歪みにより界面では欠陥の生成が引き起こされる。

研究グループは,この欠陥でO2が反応していることをつきとめているが,どのように欠陥で反応が起こっているかは不明だった。そこで,欠陥にキャリアが結びつくことで化学的に反応がしやすい状態となり,O2と反応するのではないかと予想し,放射光を用いたリアルタイム光電子分光測定により実証した。

さらに,生じた反応しやすい欠陥において,O2が分子のまま吸着することを見出した。その後O2はO原子に解離し,Si-O-Si結合を形成する。このような分子状吸着を介する反応経路はエネルギーを必要としないため,矛盾は起こらず,実験事実を説明できたという。

研究グループはこの成果について,シリコンを用いた半導体デバイスの省電力化,小型化,信頼性向上に貢献するとしている。