京都大学は,オランダ,スペインのグループらと,ガラス基板上に周期的に並べたナノ粒子内に近赤外光を閉込める技術を開発した(ニュースリリース)。

京都大学は,オランダ,スペインのグループらと,ガラス基板上に周期的に並べたナノ粒子内に近赤外光を閉込める技術を開発した(ニュースリリース)。

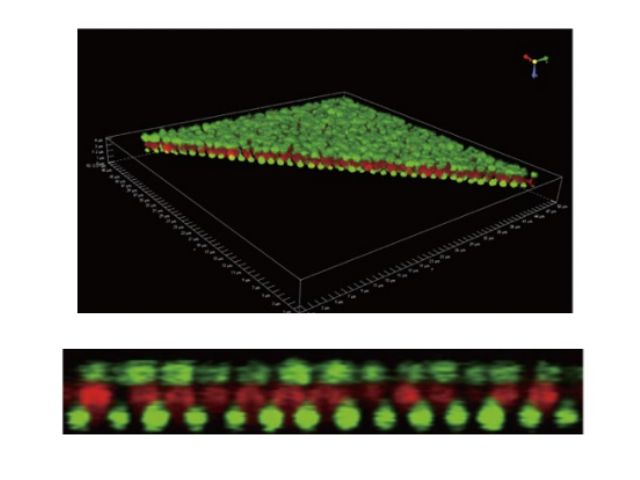

誘電体ナノ粒⼦の周期構造はフォトニック結晶やナノアンテナと呼ばれ,次世代の光制御技術として研究が進んでいる。これらの構造は周期性に起因する光の強めあい/弱めあいの⼲渉により,特定の⽅向へ光を放ったり,特定の⽅向からの光を閉込めたりすることができる。

近年周期構造系の研究トピックの⼀つに連続スペクトル中の束縛モード(Bound States in the Continuum:BIC)がある。BICは構造内に強く閉込められ,外部に漏れないモード(=光の分布状態)であり,その発⽣には構造の周期に加え対称性の制御が重要となる。

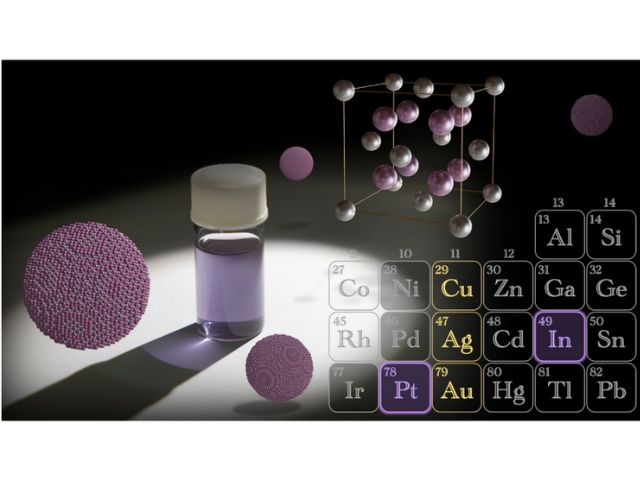

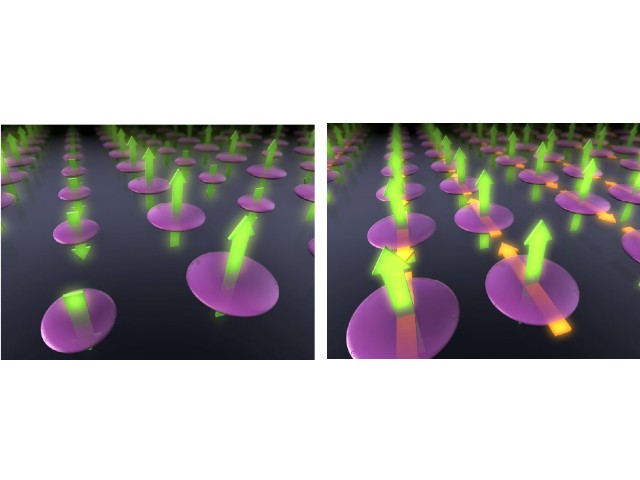

研究では,シリコンナノ粒⼦の周期的な正⽅格⼦を起点として,単位格⼦内の第2格⼦点の位置と粒⼦のサイズを調整することにより,3つの⾮ブラベ格⼦を作製した。これらの構造に光を⼊射すると,個々のナノ粒⼦に磁気および電気双極⼦が励起され,それらが構造周期由来の光回折を介して共鳴する,2つの表⾯格⼦共鳴モードを⽣成する。

今回,2番⽬の粒⼦のサイズと位置のどちらか⽚⽅を調整することで2つの表⾯格⼦共鳴モードの⽚⽅がBICになることを⾒いだした。

またサイズと位置の両⽅が同時に変化するとBICは消える。これらの実験結果は,正⽅格⼦に存在する2つの導波路モードが,サイズあるいは位置の操作によりBICあるいは明モード(外部に漏れるモード)に変わるためであることが,結合電気磁気双極⼦(Coupled Electric and Magnetic Dipole:CEMD)モデルにより説明された。

これまでナノ粒⼦周期構造においては,⾯内のみ,あるいは⾯外振動の双極⼦のみに由来するBICが報告されていたが,研究で⾒られたBICは⾯内と⾯外振動双極⼦の同時励起が関わる初めての例となるという。

今回の実験はシリコンナノ粒⼦を⽤いたが,ナノアンテナ研究は⾦属ナノ粒⼦を⽤いたものが盛ん。⾦属ナノ粒⼦はシリコンと異なり電気双極⼦しか励起できないが,電気双極⼦のみを考えることで今回の結果を適⽤出来るとする。

また今回の実験は近⾚外光に対するものだが,⾮ブラベ格⼦の周期やナノ粒⼦の材質を適切に選択することで紫外光からミリ波まで,幅広い周波数範囲で同様の原理に基づくBIC制御が可能だという。

研究グループは今後,異なる対称性を持つ⾮ブラベ格⼦におけるBIC制御や,これまでに報告のない紫外光に対するBICの実現に向けた研究に取組むとしている。