神戸大学の研究グループは,ケイ素のナノ粒子からなる耐候性に優れた構造色カラーインクを開発した(ニュースリリース)。

神戸大学の研究グループは,ケイ素のナノ粒子からなる耐候性に優れた構造色カラーインクを開発した(ニュースリリース)。

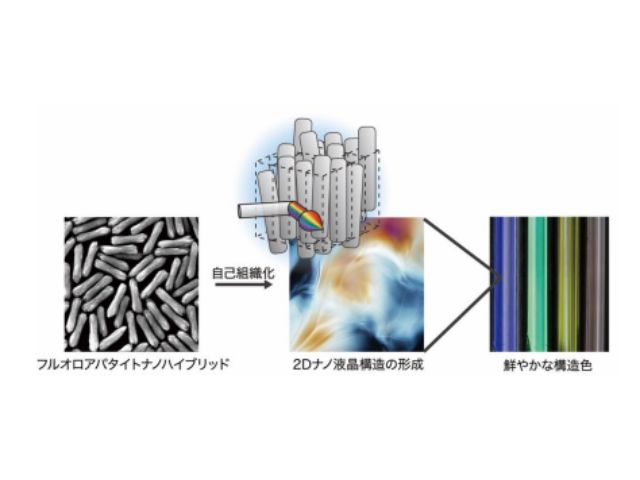

従来の顔料や染料は,色素が徐々に分解されて変色・退色してしまう課題があった。近年では色素を用いない着色技術として「構造色」が注目されている。波長程度の微細構造による光の散乱・干渉・回折を用いる発色方法で,微細構造が比較的長い周期で並んだ構造を作ることで,鮮やかな色を呈する。

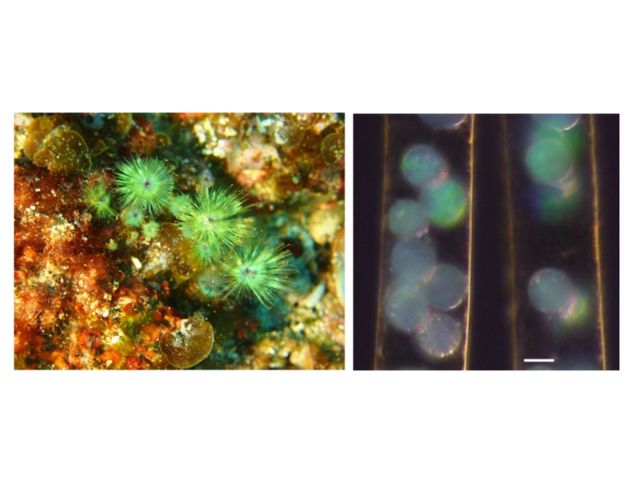

例えば,タマムシやモルフォ蝶の羽はその代表例であり,微細構造が白色光のスペクトルのうち特定の波長の光を反射することで発色する。構造自体が発色するので,構造が壊れない限り半永久的に発色する。

一方,発色の角度依存性が大きいことや,微細構造を精密に制御して形成する必要があるため,既存の印刷技術が適用できないという課題があった。また,微細構造が維持されても,周囲の環境変化や配列が乱れると変色するという問題点もあった。

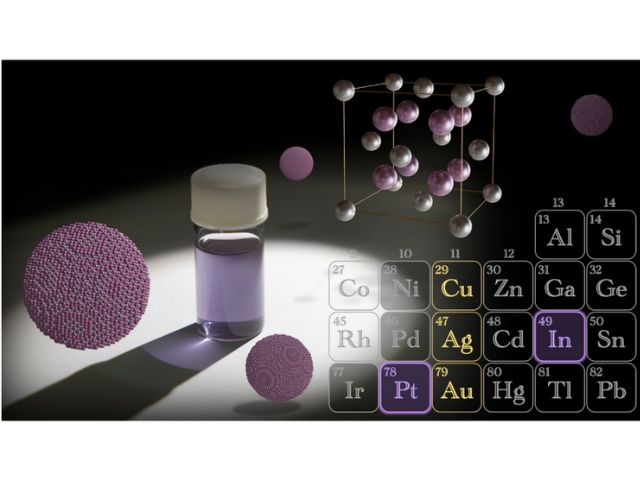

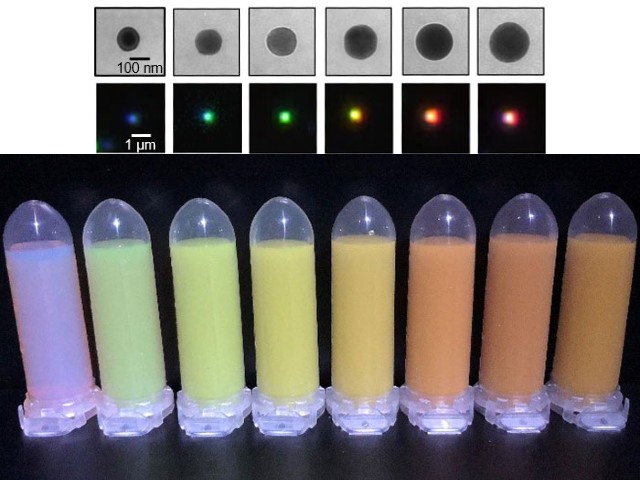

これらの課題を解決するために,研究では誘電体ナノ粒子が示すMie共鳴に着目した。屈折率が非常に高い(~4)ケイ素の球状ナノ粒子(直径100nm程度)はMie共鳴により特定の波長の光を強く散乱する。ケイ素ナノ粒子のサイズを100nm程度から200nm程度まで変化させると,サイズに依存した鮮やかな散乱発色が見られる。

同一サイズのナノ粒子がマクロなスケールで集まると,我々は目視で「色」として認識することができる。この技術を利用することで,配列構造に頼らない,新たな構造発色が可能になる。また,周期構造による発色ではなくナノ粒子自体が発色するので,発色の角度依存性が小さいという特長がある。

研究では,ほぼ真球の結晶ケイ素ナノ粒子合成技術,その溶液中への分散技術,サイズ制御技術,サイズ選別技術を開発し,平均粒径100-200nmの範囲で粒径分布(平均粒径÷標準偏差)を10%以下まで抑制することに成功した。

その結果,構造発色するナノ粒子インクを実現した。開発したインクは,汎用的な塗布・印刷プロセスなどを適用できるため,耐候性にすぐれた塗料として利用できるという。また,直径100nm程度の粒子一つ一つが発色源であるため,原理的に超高解像度印刷が可能。さらに,ケイ素は安全性が高いためコスメティクスやバイオ分野で新たな無機顔料として応用が期待されるとする。

研究グループは今後,さらに彩度や反射率の向上を図り,ナノ粒子作製と粒径分離技術をスケールアップすることで,高品質なナノ粒子を大量に生成できるプロセスを確立し,退色しにくい塗料や特殊インクとしての実用化を目指すとしている。