大阪大学と加国立研究機構は,(110)面上のGaAs量子井戸構造を使い,従来よりも光子量子状態から電子スピン量子状態への変換を効率的に行なうことができる量子ドットを新たに開発し,そのスピンの特性を明らかにした(ニュースリリース)。

大阪大学と加国立研究機構は,(110)面上のGaAs量子井戸構造を使い,従来よりも光子量子状態から電子スピン量子状態への変換を効率的に行なうことができる量子ドットを新たに開発し,そのスピンの特性を明らかにした(ニュースリリース)。

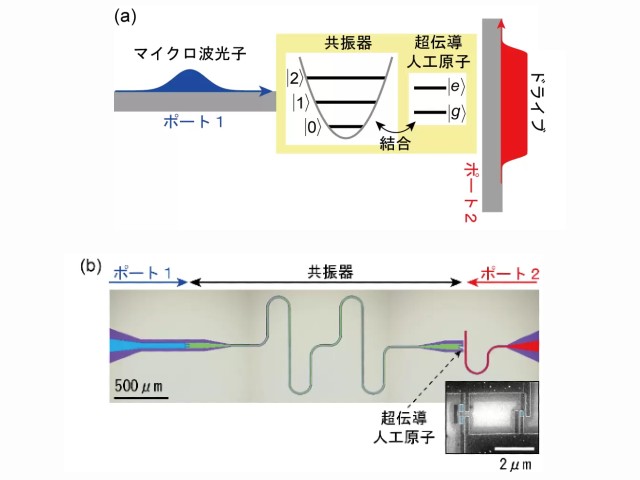

GaAsやSiなど半導体中に形成される2次元電子(極薄のシート状に存在する電子)に対して表面ゲート電極によってつくられる横型量子ドット中の電子スピンはその高い電気的制御性から,量子コンピュータの量子ビットの有力候補として注目されている。

大阪大学の研究グループは,長距離量子情報通信の基盤技術となる量子中継器に向け,光子の偏光から電子スピンへ量子情報を変換する研究をしてきた。しかし,量子情報の変換効率は10-4程度(1万回光子を照射して1回成功する程度)と低く,課題となっていた。

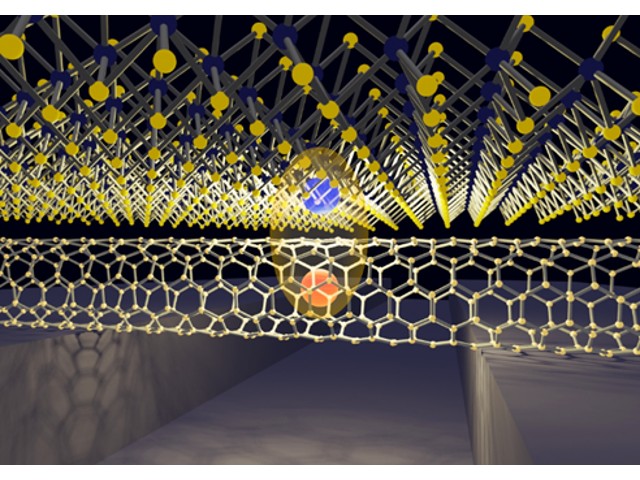

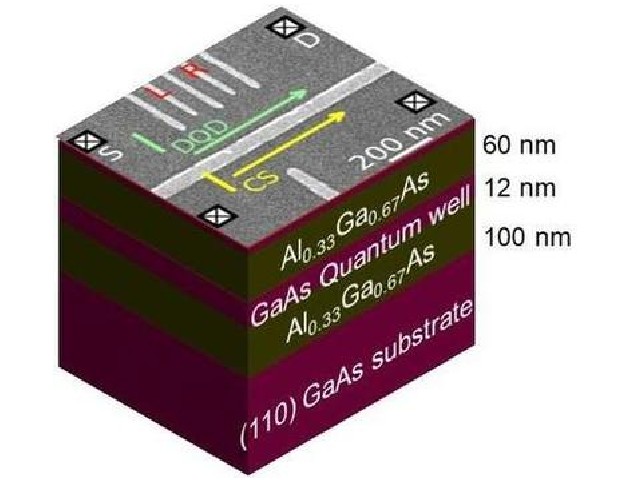

研究グループは,(110)面上のGaAs/Al0.33Ga0.67As量子井戸構造を使って横型量子ドットを形成することに世界で初めて成功した。従来は(001)面方位の基板上の量子井戸が用いられることがほとんどだったが,この量子ドットでは量子インターフェースの基本原理である光子偏光から電子スピンへの量子状態変換は軽い正孔を励起することでのみ可能だった。

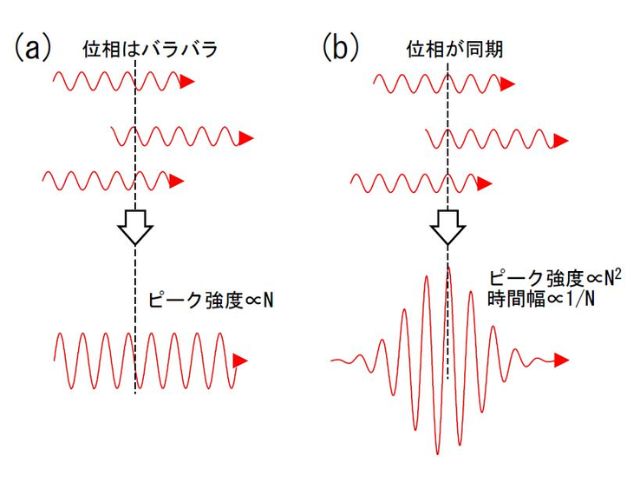

しかし(110)面方位では結晶の対称性が低いことに起因して重い正孔も面内磁場下でスピン分裂を起こし,量子状態変換が可能となる。重い正孔から伝導帯への遷移確率は軽い正孔よりも3倍大きいため,今回開発した(110)面上の量子ドットを用いると,理論的には光子―電子スピン量子インターフェースの効率を3倍改善することが可能だという。

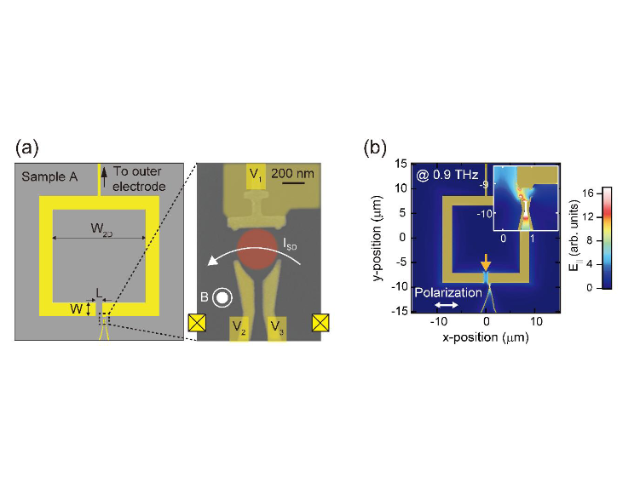

また量子インターフェースの設計には,電子のスピン状態を決定するg因子が重要なパラメータだが,研究グループは2重量子ドットを実現し,その2電子状態のパウリ排他律によるスピン依存ドット間電子トンネルによる電流を解析することでg因子を決定することにも成功した。

期待される変換効率の向上は3倍にとどまっているが,今後,ナノフォトニック構造の利用など様々な方法を組み合わせて変換効率を大幅に改善する必要があるため,この成果はその一つとして有効な量子ドットを提供し,量子中継基盤技術開発への貢献が期待されるとする。

研究グループは今後,表面プラズモンアンテナや別のナノフォトニック構造と組み合わせて光子から電子スピンへの変換効率をさらに改善することにより,量子中継器の開発が大きく前進するとしている。