東京大学国際高等研究所カブリ数物連携宇宙研究機構(Kavli IPMU),国立がん研究センター,理化学研究所,JAXAは,複数の放射性核種をプローブ(トレーサー)として用いた小動物生体内における分子イメージングで従来問題となっていた画像のノイズの課題を解決し,多核種を同時にかつ正確に画像化することに成功した(ニュースリリース)。

東京大学国際高等研究所カブリ数物連携宇宙研究機構(Kavli IPMU),国立がん研究センター,理化学研究所,JAXAは,複数の放射性核種をプローブ(トレーサー)として用いた小動物生体内における分子イメージングで従来問題となっていた画像のノイズの課題を解決し,多核種を同時にかつ正確に画像化することに成功した(ニュースリリース)。

動物生体内の分子イメージングでは,放射線を発する放射性核種をプローブに用いたイメージングが行なわれる。放射線によるイメージングには主にポジトロン断層法(PET)と単一光子放射断層撮影(SPECT)があり,SPECTでは複数の放射性核種のプローブを用いることができる。

しかし,エネルギー(波長)が違う放射線を区別する能力(エネルギー分解能),画像のノイズとなるような放射線の混入,空間分解能,などの問題があり,複数の放射性核種のプローブを用いた分子イメージングにおいては,鮮明で正確かつ精細な画像を得ることが難しかった。

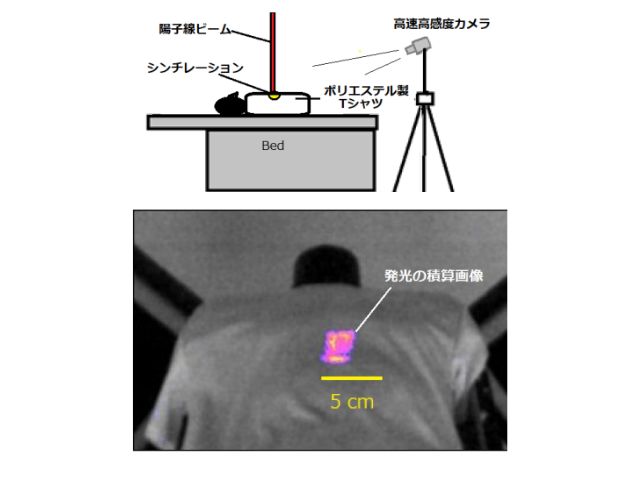

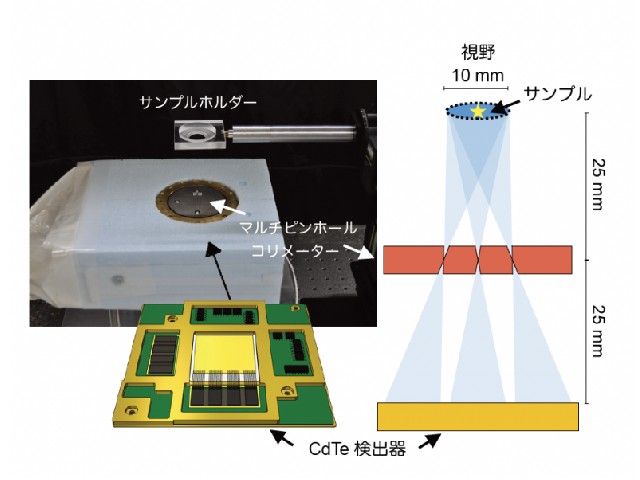

そこで研究グループは,複数の放射性核種プローブを用いて鮮明・正確・精細な画像を得ることを目的に研究を進めた。実験では,空間分解能が200μm程度となるように設計されたマルチピンホールコリメーター,および,高エネルギー分解能を有するテルル化カドミウム(CdTe)半導体検出器を搭載し,「IPMUイメージャー」と名付けたSPECT試作機であるプラナー(平面)イメージャーを撮像装置とした。

CdTe検出器は宇宙観測用のX線天文衛星ひとみ(ASTRO-H)に搭載されていたものと同一のもので,低エネルギーのX線に対し高いエネルギー分解能を有する。つまり,CdTe検出器は医療の臨床現場などで用いられているシンチレーション検出器に比べ複数の放射性核種を明瞭に区別できる。しかし,エネルギーが非常に近接した放射線や散乱線など,他の放射線源からの放射線の混入を完全に除去することは不可能であり,画像上のノイズや定量された放射線量の正確性に問題があった。

そこで研究グループでは更に,超新星残骸などの天体観測データの解析で用いられるフィッティングと呼ばれるスペクトル解析方法を用い,他の放射線源からの放射線も含め,検出された全ての放射線の由来を同定したのちに目的の放射線のみをイメージングすることで正確な定量性が保たれたノイズのない画像を取得することを試み,各核種を同時にかつ正確に画像化することに成功した。

研究グループはこの成果が,宇宙物理学における技術や解析手法を基礎とした,小動物生体内の分子の動態を調べる新たなイメージング技術だとしている。