東京大学と東京工業大学は,人工知能技術を利用することで1つのスペクトルから多数の物性情報を得ることに成功した(ニュースリリース)。

東京大学と東京工業大学は,人工知能技術を利用することで1つのスペクトルから多数の物性情報を得ることに成功した(ニュースリリース)。

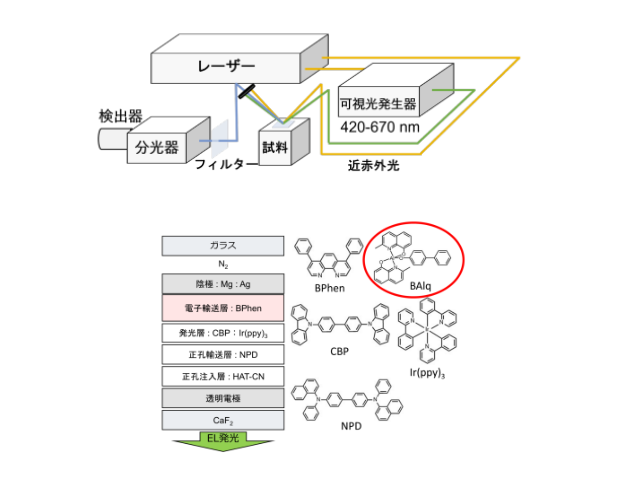

分光実験では,物質にどのような光を入射して,どのような光を検出するかで得られる情報が変わる。

スペクトルは物質と入射する光との相互作用によって得られるため,これまで,個々の分光実験から得られる情報は限定されていると考えられてきた。そのため,多くの種類の情報を知りたい場合は,同一の試料を準備して,別の装置や実験条件で実験する必要があった。

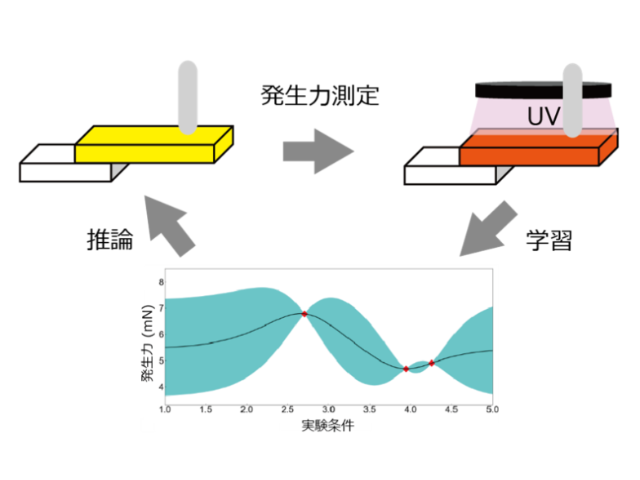

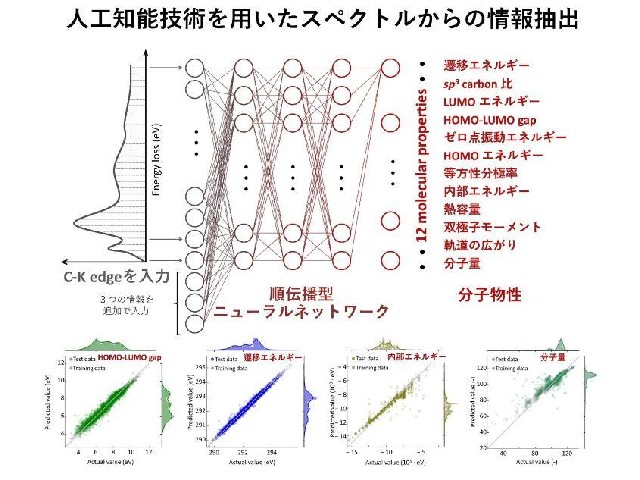

そこで研究グループはニューラルネットワークを利用し,内殻電子励起スペクトルから得られる物性の情報を調べた。データベースに登録されている有機分子に対して,炭素から得られる内殻電子励起スペクトル(C-K edge)を約117,000個計算し,ニューラルネットワークでさまざまな分子物性(HOMO-LUMO gap,遷移エネルギー),内部エネルギー,分子量など,計12種類)の予測を試みた。

その結果,1つの内殻電子励起スペクトルから,予測精度が不足した1種類を除き,11種類の物性を高精度に抽出することに成功した。得られた物性の中には,これまで知られていた電子状態に関する情報に加えて,スペクトルとの関係性が明らかになっていなかった光学特性,振動特性も含まれていた。さらに,分子の質量(分子量)や,分子の安定性(内部エネルギー)に関する情報も含まれていたという。

内殻電子励起スペクトルは電子励起に伴って得られるスペクトルで,物質の局所的な電子状態を反映するスペクトルであることが知られている。一方で,内部エネルギーや分子量は分子の大きさにも依存する示量性物性であり,内殻電子励起スペクトルとは完全に無関係と考えられてきた。

実際に,研究では示量性物性の決定をスペクトルだけで試みたが一度失敗しており,その後,容易に入手可能な3つの情報をニューラルネットワークの入力に追加した結果,分子量などの示量性物性の決定に成功した。

さらに,これまではブラックボックス化されてきたニューラルネットワークの中で,入力情報(スペクトル)と出力情報(物性)がどう紐づいているのかを可視化するために,学習済みのニューラルネットワークの解析に取り組んだ。

感度分析と呼ばれる手法を用いた結果,それぞれの物性が,スペクトル中の各ピーク位置や強度とどのように相関しているかが明らかになり,はじめて物性とスペクトルとの複雑な相関性も明らかになった。

研究グループはこの研究の手法により,物質開発を効率的に行なうことができるとしている。