北海道大学の研究グループは,対称性を有するナノ構造に発現するキラルな光学現象の原理を明らかにした(ニュースリリース)。

北海道大学の研究グループは,対称性を有するナノ構造に発現するキラルな光学現象の原理を明らかにした(ニュースリリース)。

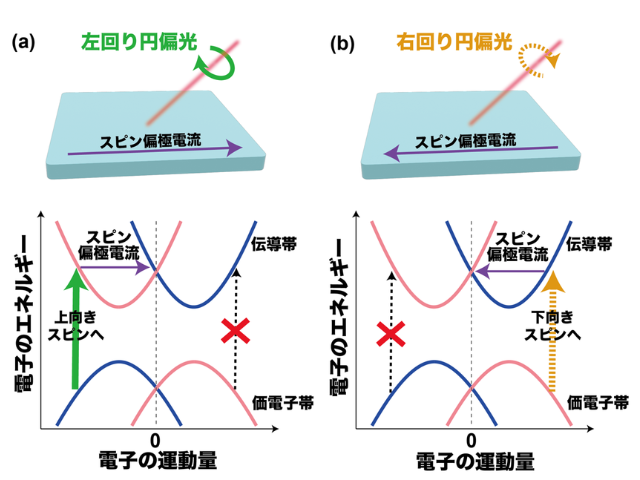

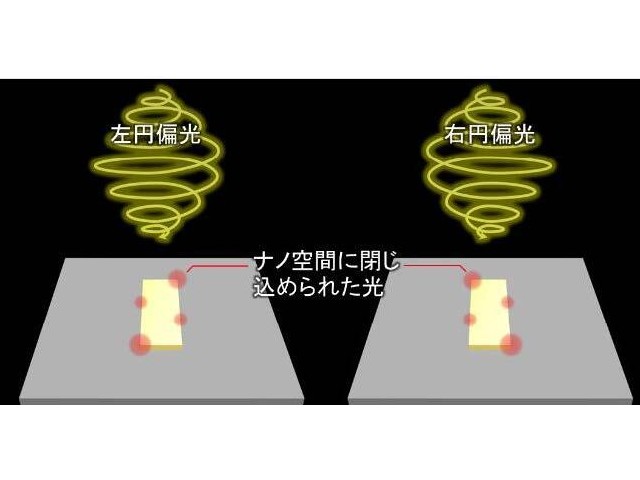

キラリティーを持つ金属ナノ構造は,分子と比べて円偏光と強く相互作用し,金属構造自身にキラリティーが存在しない場合でも,円偏光照射時に閉じ込められる光(近接場)の空間分布がキラリティーを示すことが知られていた。

しかし,この現象を系統的に理解するためには,円偏光照射下での近接場の空間分布やスペクトルを精密に計測することが不可欠だった。

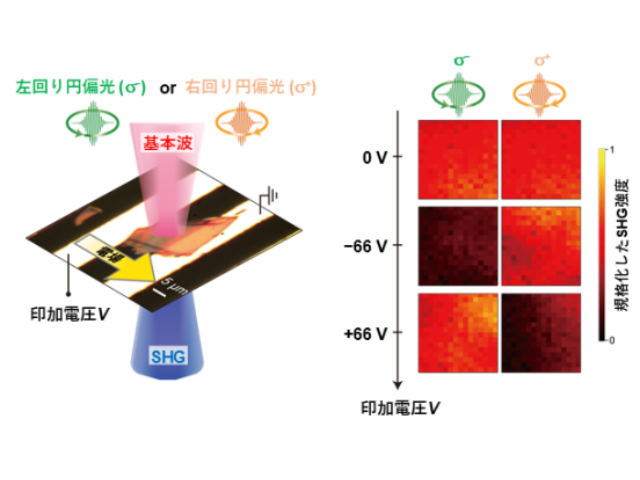

研究では導電性ガラス基板上に短辺160nm,長辺160~560nmの金ナノ長方形構造を作製した。最先端の光電子顕微鏡を用いて,円偏光をこれらの構造に照射した際の近接場の空間分布やそのスペクトルを計測した。

光電子顕微鏡は光照射に伴う光電効果によって放出された光電子を観測する顕微鏡だが,金の仕事関数よりもエネルギーの小さな可視・近赤外光レーザーを励起光源として用いることでプラズモンの近接場で選択的に起こる多光子励起に由来する光電子を観察することができる。

左円偏光照射時の近接場の電場増強に基づく光電子放出強度の空間分布は,長方形の1対の対角で強く,もう1対では弱い非対称な形状を示した。さらに,右円偏光照射時にはその光電子像は左円偏光照射時と鏡像対称となり,お互いに2次元キラルな関係にあることがわかった。

研究では,この非対称な光電子像分布が,金ナノ長方形構造の長軸方向と短軸方向にそれぞれ発生するプラズモン同士の干渉であるという仮説に基づくモデルを提唱した。このモデルにより,長辺の長さの異なる様々な金ナノ長方形構造に円偏光照射によって発生する近接場の空間分布を説明可能であることがわかった。

さらに,モデルに従い長軸・短軸のプラズモンモードから再構築したスペクトルは円偏光照射時に実験的に得られたものと一致した。これにより,ナノ構造自身がキラリティーを持たなくても,光によってナノ空間にキラリティーを発現可能であることをモデル化し,系統的に理解することに成功した。

この成果は生命の起源に迫るだけでなく,外部から入射する光のキラリティーによってナノ構造の近接場を空間選択的に発生可能であることを示すもの。研究グループは,光化学反応を空間選択的に制御する新しい光反応場への展開が期待されるとしている。